Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut universitas) merupakan jenjang dalam strata pendidikan formal tertinggi yang mesti diikuti oleh pelajar ataupun siswa. Tidak peduli latar belakang mereka seperti apa, semua yang telah masuk dalam sistem pendidikan diwajibkan untuk ikut serta kedalam paternalisasi sosial yang kadung dibentuk, namun dengan catatan mereka mestilah memiliki kapasitas intelektual dan kecukupan secara finansial.

Dalam narasi sejarahnya, perguruan tinggi bermula dari ceritera Plato yang mendirikan satu institusi keilmuan pertama, yang kemudian diberi nama academia. Suatu etimologi, yang berasal dari nama seorang pahlawan Yunani academus. Pada masa itu, academia yang didirikan Plato diperuntukkan bagi pemuda-pemuda yang ingin mempelajari tentang politik, filsafat, logika dan ilmu-ilmu sosial maupun alam lainnya.

Seiring berjalannya waktu kaum intelektual yang muncul dari academia, kemudianbanyak yang mengisi jagat epistemis Yunani kuno. Pada masa itu, keberadaan para intelektual dimaksudkan untuk mengontrol jalannya pemerintahan, dengan memberikan masukan-masukan tentang kota yang ideal atau dalam perspektif Plato, ia namakan dengan respublika.

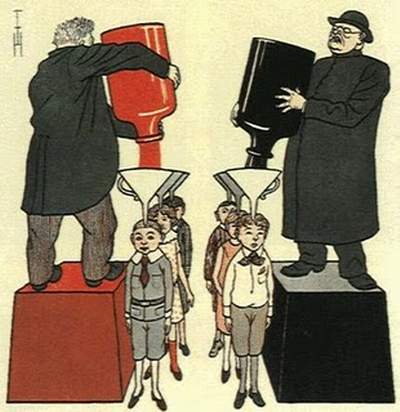

Agak kontradiktif memang bila dibawa pada kondisi sekarang ini, merujuk pada sejarah awal Perguruan Tinggi. Pola pendidikan Indonesia yang terkesan, menggurui, menginjeksi doktrin-doktrin tunggal, membatasi kreativitas, bahkan hanya menguji hapalan bukan sejauh mana kekuatan nalar dan logika dari pelajar. Hal ini diperparah dengan sikap pendidik yang terlalu dominan, dengan meletakkan pelajar hanya sebagai objek.

Perkara ini sebenarnya sudah pernah, ditentang oleh Soe Hok Gie yang menyatakan, “murid bukanlah kerbau, dan guru bukanlah dewa yang serba benar.” Akibatnya, internalisasi atas pola-pola sosial demikan menjadi satu kebenaran yang mesti diikuti bersama secara sadar ataupun tidak. Pendidikan bukan lagi ajang untuk memanusiakan manusia sebagaimana aksiologi dasarnya, yang ada, pendidikan malah mengarah kepada membentuk manusia sesuai dengan kehendak manusia (yang superior).

Lantas, aktualisasi atas penanaman nilai-nilai pendidikan yang dogmatis, menekankan pada doktrinasi, terkesan satu arah, menemukan tempatnya pada sistem pendidikan di Universitas sebagai strata pendidikan formal paling akhir. Tidak apa, bila saya disebut terlalu idealis, namun apa yang dicitrakan dalam laku keseharian dalam interaksi antara civitas academica, Pendidikan yang pada dasarnya alat untuk pembebasan, bahkan dalam konseptualisasi agama-agama pun menyerukan hal serupa,justru telah mengarah pada sistem pendidikan yang jauh dari arti semula.

Berkenaan dengan itu, mari disimak penjelasan singkat penulis. Universitas, ditilik dari suku kata Universitas memiliki arti yang demikian luwes dan merdeka. Unversitas, berasal dari kata universum, yang berarti keseluruhan, universal. Dengan demikian, dapat dipahami pemakanaan dari universitas adalah suatu komunitas keilmuan dimana berseliweran dilalektika-dialektika keilmuan yang holistik dalam rangka mengkaji dan meneliti keseluruhan yang ada pada manusia dan diluar diri manusia. Barulah setelah aktivitas ini dilakukan, manusia itu menjadi ada dan eksis.

Tapi pemaknaan yang begitu universal, tercoreng dengan sikap universitas dalam beberapa kasus mencerminkan citra yang tidak relevan dengan pemakanaannya sendiri. Beberapa kali kampus mengambil aksi sepihak, semisal mengebiri ruang bicara dan ruang kemerdekaan berpikir mahasiswa, tak jarang sampai menDO mahasiswa yang melakukan kritik terhadap kebijakan kampus. Saya teringat dengan satu kutipan dari seorang professor yang saya juga lupa namanya, ia pernah berujar, “jangankan untuk membicarakan tentang kiri, komunis dsb., iblis pun kalau mau berdiskusi diizinkan didalam kampus.” Sedikit esktrem memang, namun begitulah seharusnya ruang publik yangdibangun di dalam kampus.

Sehingga, tak berlebihan bila dikatakan universitas telah kehilangan jati dirinya, akibat dari sistem yang telah dikuasai oleh nilai-nilai non-humanis. Kalau boleh dikatakan, secara subjektif -namun semoga tidak menyalahi dalam aturan berlogika apalagi menjurus pada kesalahan logika (logica fallacy)– penulis melihat universitas telah menjelma menjadi ajang untuk berkompetisi, bahkan kompetisi ini dimulai semenjak pelajar itu mengisi formulir pendaftaran untuk seleksi perguruan tinggi, sampai pelajar itu menyelesaikan studi, dilanjutkan pada persaingan untuk memperoleh kesempatan di dunia kerja.

Mengapa sistem yang demikian tidak mendidik, begitu menjalar di dalam relasi dan interaksi sosial dikampus? Hal ini tak lain dikarenakan pranata-pranata sosial yang ada, seperti universitas sebagai apparatus ideologis Negara, telah dipengaruhi untuk mengikuti bentuk dan pola sosial yang umum dijalankan. Atau dalam hal ini, penulis simplikasikan sebagai bentuk dan pola kapitalistik. Pendidikan dalam konseptualisasi marxis dapat dikatakan alat penindas, sebab struktur sosial yang lebih tinggi, yakninya, Negara tentunya memiliki kepentingan untuk itu. Atau Michel Foucault menyebutnya dengan Genealogi, karena adanya keterhubungan atara penguasa dan pengetahuan dalam rangka melanggengkan kekuasaanya sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini.

Oleh karenanya, bukan menjadi suatu persoalan luar biasa, bila dari sistem pendidikan seperti ini, pada akhirnya menciptakan pelajar-pelajar yang manut dan tidak memiliki orientasi atas diri dan lingkungannya. Dalam bahasa yang lebih ekstrem, dapat dikatakan universitas hanya menghasilkan para buruh intelektual. Manusia-manusia yang sengaja di jejali dengan berbagai dogma dan aturan-aturan kampus yang ajeg dan membatasi kreativitas serta ruang berpikir.

Tidak salah bila fenomena umum yang menjangkiti para wisudawan muncul-entah ini serupa anekdot atau pesimisme dalam diri- ketika prosesi wisuda, mereka sering berujar, segera setelah tali toga dipindahkan, “peristiwa itu, ikut menasbihkan saya sebagai seorang pengangguran yang tersertifikasi.” Bagi penulis, boleh saja ujaran tersebut dimaknai sebagai lelucon atau anekdot belaka, namun alangkah sakitnya telinga ini, bila harus mendengar ujaran yang sudah berulang-ulang kali disebut setiap kesempatan prosesi wisuda di kampus. Tapi sekali lagi, sikap pesimisme yang muncul dari para wisudawan, sejatinya telah menemukan jawaban melalui elaborasi penulis diatas.

Dan untuk maksud demikianlah tulisan ini didedahkan, juga sebagai auto kritik dan pengingat bagi penulis sendiri yang juga masih mahasiswa dan telah tahun akhir. Terakhir, Semoga kita semua menjadi sarjana yang paripurna dan tetap merasa bodoh, sehingga tidak pernah berhenti belajar.