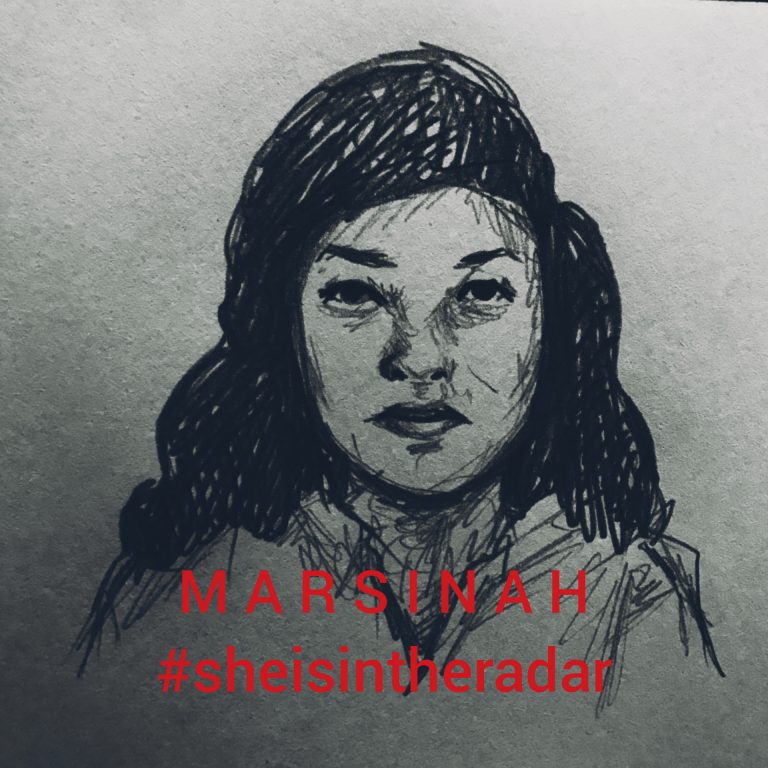

Siapa namamu?

Nama saya Marsinah, Tuan. Saya adalah buruh di sebuah pabrik arloji yang saban hari dihukum waktu. Saya sering lembur meski tidak dapat uang lembur. Saya juga tidak punya arloji meski bekerja di pabrik arloji. Lagipula, bagi saya jam itu tidak penting. Saya tidak perlu tahu jam berapa harus istirahat, sebab memang tidak ada waktu untuk istirahat.

Apakah kau sedang mengeluh dengan keadaanmu?

Mengeluh? Mengeluh kepada siapa, Tuan? Tidak ada yang mau mendengar keluhan saya ini. Memang siapakah saya ini? Hanya seorang buruh. Seperti kata Sapardi di puisinya, “Kami ini tak banyak kehendak, sekadar hidup layak, sebutir nasi.”

Kalaupun saya mengeluh, tak akan ada yang peduli. Justru bisa jadi, karena mengeluh hidup saya akan hancur. Saya akan dipecat sebab mengeluh dan menuntut Hak tidak diperbolehkan bagi kami. Kami dituntut legowo. Tidak boleh protes apalagi meminta gaji dinaikkan.

Derita kami sudah naik seleher, Tuan. Ditindas sampai di luar batas.

Kau ternyata pandai bicara. Kata-katamu tidak seperti seorang buruh.

Maaf, Tuan. Tapi itu bukan kata-kata saya. Saya hanya mengutipnya dari seorang penyair kerempeng yang cacat mata sebelahnya. Kalau tidak salah namanya Wijhi Thukul. Lagipula, buruh seperti saya ini mana bisa berbicara yang nyastra. Yang ada hanya berbicara dengan hati. Mengutarakan kegelisahan yang berasal dari perut lalu mengalir ke kepala hingga meluber lewat mulut. Kami kadang berpikir, setidaknya bisa menjadi sesuatu yang berarti dan sesudah itu mati.

Kali ini kau mengutip kata-kata Chairil Anwar?

Benar, Tuan. Katanya, si Binatang Jalang itu akan jadi pahlawan dalam dunia sastra. Saya kadang juga bertanya, apakah saya juga bisa menjadi pahlawan bagi para buruh? Pahlawan yang dikenang sepanjang sejarah? Meskipun saya tahu benar bahwa kata Pahlawan tidak akan merubah apa-apa sebab kata itu hanya akan didapat setelah tubuh ini masuk liang lahat.

Buruh seperti saya ini hanya akan menjadi Pahlawan kesiangan. Jika saya berada di baris paling depan menuntut hak, saya juga yang akan pertama kali diburu dan dikejar. Lagipula—kali ini saya kutip perkataan Galileo—“Tak berbahagialah negeri yang memerlukan pahlawan.”

Saya justru sering gelisah karena takut mayat saya tak pernah diketemukan oleh sanak-saudara. Atau di saat kematian saya ini hanya akan menjadi teki-teki yang tak pernah bisa dipecahkan.

Saya lebih suka dikenang lewat puisi Sapardi. Betul kata dia, dan barangkali sama dengan apa yang ada di pikiran, Tuan, bahwa saya suka merebus kata hingga mendidih lalu menguap ke mana-mana. Kata-kata yang membuat Bos saya marah hingga menghalalkan darah saya ini.

Apakah kau ingin kembali ke dunia dan menjadi buruh? Atau setidaknya ingin orang-orang mendengar orang-orang meneriakkan namamu?

Maaf, Tuan. Saya lebih suka di sini. Di tempat yang saya sendiri tidak tahu di mana. Saya tak ingin kembali ke dunia menjadi seorang buruh. Tahukah, Tuan? Saya pernah disekap, diikat di kursi, diacak-acak selangkangannya, dan dipukul dengan besi batangan hanya lantaran meminta upah yang layak.

Saya juga tidak ingin dipanggil Pahlawan oleh banyak orang. Menjadi Pahlawan tidak akan membuat hidup saya di dunia lebih baik. Hanya akan membuat saya semakin dibenci dan dicari. Saya tak ingin kembali mati cukup sekali saja saya rasakan kematian yang amat menyakitkan.

(Tuan itu ternyata malaikat. Malaikat yang tak suka banyak berkata tapi lebih suka banyak bertanya)

Kalau begitu, ayo ikut aku. Kita pergi dari tempat ini!

Memang hendak ke mana, Tuan?

Surga…