Gerakan anti-feminisme sempat ramai menjadi perbincangan setelah dipopulerkan oleh akun Indonesia Tanpa Feminis. Fenomena yang sama juga pernah terjadi di Mesir tahun 90-an. Gerakan saat itu berhasil membuat politik labeling dengan menuding kelompok feminis sebagai kelompok “sekuler” dan “kebarat-baratan”.

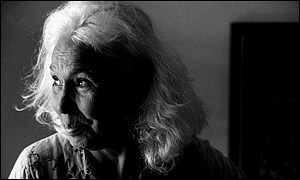

Salah satu tokoh yang santer dengan tudingan ini adalah Nawal al-Sa’dawi –penulis dan feminis kenamaan Mesir. Tudingan tersebut terjadi mengingat ia cukup vokal dalam menyuarakan isu perempuan baik lewat tulisan maupun gerakan feminis. Persoalannya, tepatkah mereduksi upaya intelektual semacam itu dengan sekuler dan kebarat-baratan?

Menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini akan berupaya melihat keterkaitan al-Sa’dawi dengan ide feminisme dalam proses kreatifnya, atau sebaliknya, al-Sa’dawi memiliki konteks sendiri dalam proses kreatifnya. Poin pertama mengasumsikan tendensi al-Sa’dawi dengan ide feminisme; sementara poin berikutnya, mengasumsikan idenya lahir secara sosiologis.

Konteks Resepsi

al-Sa’dawi merupakan nama populer dalam kesusteraan Arab. Kepopuleran itu terlihat dari penerjemahan karyanya ke berbagai bahasa serta intensitas pembincaraan namanya di kancah dunia. Namun, justru itu-lah yang menjadi persoalan mengapa Sa’dawi? Ada apa dengan nama itu?

Simak pengantar Mochtar Lubis dalam terjemahan salah satunya novel al al-Sa’dawi, “negeri-negeri Arab terkenal sebagai masyarakat yang kedudukan perempuannya dianggap amat terbelakang …” Argumen tersebut kiranya mewakili pandangan umum inferioritas perempuan Arab.

Dengan latar belakang ini, al-Sa‘dawi dianggap sebagai parrhesiast seorang penutur kebenaran (truth-teller) yaitu yang membicarakan isu perempuan di negaranya. Kendati memiliki konsekuensi mendapat ancaman atas kematiannya. Hal tersebut tergambar cukup gamblang oleh Fedwa Malti-Douglas, “No Arab woman inspire as much emotion as Nawal al-Sa’dawi. ….. Certainly, no Arab woman’s pen has violated as many sacred enclosures as that of Nawal al-Sa‘dawi”.

Panerimaan positif atas karyanya dapat dilihat dari penghargaan yang diterimanya. Di antaranya seperti High Council for Literature Award tahun 2004, the Literary Franco-Arab Friendship Award tahun 1982 serta the Fonlon–Nichols Award from the African Literature Association tahun 2007. Ia juga menerima 10 kali doktor honoris causa serta pernah mengajar di Duke University dan Washington State University. Artinya, hal ini membuktikan pencapaian intelektual al-Sa’dawi.

Sebaliknya yang melihat dengan sinis. Edward Said misalnya, memberi komentar bahwa al-Sa’dawi, “overexposed (and overcited)”. Sementara Hisham Sharabi menanggapi “it is difficult to explain to the non-Arab reader the effect…[al-Sa’dawi prose] can have Arab Muslim Male”. Sinisme itu juga beririsan dengan penolakan karyanya oleh lembaga sensor Mesir dalam hal ini lembaga riset al-Azhar juga dari kelompok islamis. Tahun 2000-an karya-karyanya banyak disensor salah satunya novel “Suqut al-Imam” dan drama “Jannat wa Iblis”.

Konteks Produksi

Bertolak dari kelahiran al-Sa’dawi tahun 1931 merupakan tahun-tahun krusial bagi sejarah Mesir: tahun 1923 delapan tahun sebelum kelahirannya, Mesir menjadi negara monarki; tahun 1928 empat tahun sebelum kelahirannya, Ikhwanul Muslimin berdiri. Kelak keduanya peristiwa besar ini berpengaruh pada sejarah Mesir.

Ketika umurnya 22 tahun ia menyaksikan revolusi Mesir kedua, sekaligus mengangkat Nasser sebagai presiden. Saat umurnya 39 tahun, Anwar Sadat menggantikan. Kematangan pikiran dan ketajaman, membuat ia dipenjara karena vokal mengkritik kebijakan pemerintah. Di tahun terbunuhnya Sadat, Mubarak menduduki presiden sampai tiga dasawarsa setelahnya. Di kedua masa ini, Sa’dawi banyak berpolemik.

Gambaran ini memperlihatkan keintiman kondisi bangsanya. Hal tersebut termanifestasikan dari watak keras, keberanian serta tendensi tulisannya. Di sini terbuka kemungkinan bahwa konteks menggiring al-Sa’dawi menemukan ide feminisme dalam proses kreatifnya.

Apalagi, nantinya Sa’dawi menemukan satu titik yang tidak hanya mengekor pada feminisme Barat, namun juga tetap kritis dalam menyikapi masalah kolonialisme dan imperialisme.

Di sebuah wawancara Sa’dawi menyatakan ingin mendudukan ide sosialisme, feminisme dan humanisme dalam kreativitas “I want to link all that”. Terlihat dari karyanya –fiksi dan non-fiksi yang banyak membicarakan ide tersebut. Kritik atas kapitalisme, patriarki, juga ide kesetaraan, keadilan sosial juga isu seksualitas.

Dengan totalitas tersebut, Sa’dawi berhasil membuat genre feminis sebagai genre mandiri dalam peta sastra Arab modern. Catatan tersebut juga berkat karya non-fiksinya yang kontroversial, seperti “al-Mar’ah wa Jins” atau “al-Wajhu al-‘Ari lil Mar’a al-Arabiyah” yang lebih dulu membuat namanya dilirik oleh kritikus Barat.

Di ruang lain, al-Sa’dawi juga dikenal progresif dalam gerakan feminis. Margot Badran menempatkan namanya dalam dua fase: “sexual feminism” dan gerakan feminisme baru “new resurgent feminism”. Fase pertama adalah upayanya untuk meletakkan eksploitasi seksual perempuan secara komprehensif yaitu pada tataran keluarga dan ruang publik, sebelum menariknya dalam konteks ekonomi dan politik. Salah satu kampanye yang paling gencar –selain karena berlatar belakang dokter dan psikiatris ialah praktik penyunatan “clitoridectomy”.

Fase kedua ditunjukkan pendirian “Jam’iyyat Tadamun al-Mar’ah al-‘Arabiyah”. Gerakan ini disebut-sebut menandai fase baru bagi gerakan feminisme untuk merealisasikan demokrasi nyata bagi masyarakat Arab dengan partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Uraian Badran tersebut sebetulnya masih erat dengan sosialisme, feminisme dan humanisme dalam kreativitas. Dengan konteks lebih luas, karya-karya al-Sa’dawi merupakan keintiman dari kondisi bangsanya. Berangkat dari seorang dokter, menjadi penulis, kemudian menjelma sebagai aktivis dan pemikir terkemuka yang vokal dengan gerakan lebih luas lagi.

Timbal-balik

Dengan melihat dua uraian tersebut, tidak sederhana melabeling al-Sa’dawi sebagai feminis sekuler dan kebarat-baratan. Mengingat pemikirannya merupakan hasil timbal balik dari pemahaman yang intim atas bangsanya, terutama kehidupan perempuan sekaligus kerangka pengetahuan yang memadai tentang feminisme yang tidak hanya sebagai pisau bedah namun juga sebagai jalan hidup.

Oleh karena itu, Sa’dawi harus dilihat dengan totalitasnya sebagai penulis, keterpengaruhan atas ragam pemikiran, konteks karya ditulis juga resepsi yang mempengaruhi tulisannya.

Kendati resepsi positif memang banyak digembor-gemborkan oleh kritikus di luar Arab terutama kritikus Barat –tentu ini juga banyak mempengaruhi motivasinya menulis. Di sisi lain, tudingan ‘sekuler’ dan ‘kebarat-baratan’ oleh kalangan konservatif juga tak dapat dibenarkan –apalagi banyak tulisan Sa’dawi yang berangkat dari kondisi bangsanya. Lagi pula, tudingan macam itu, justru hanya akan menjadi kencenderungan anti-intelektualisme[]