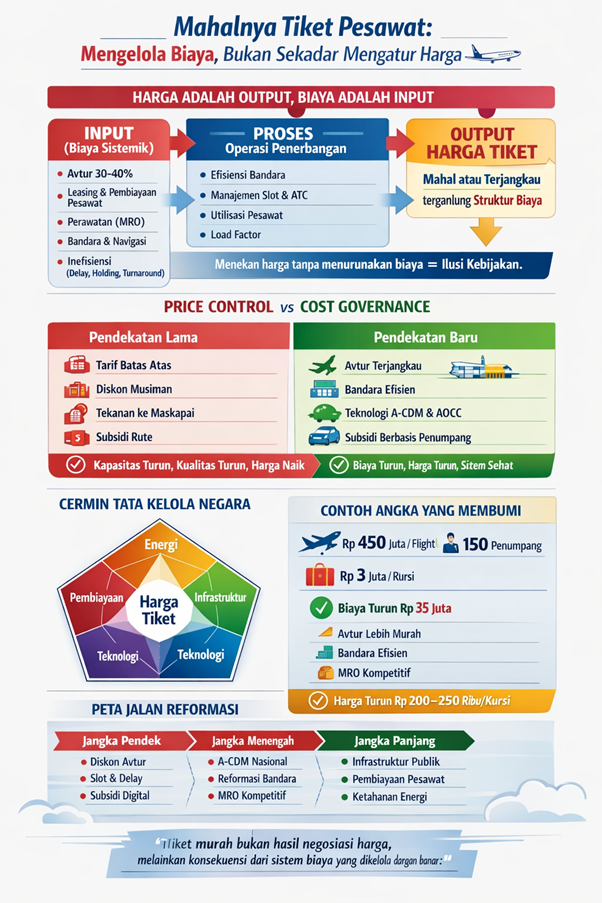

Kenaikan harga tiket pesawat di Indonesia kerap dipersepsikan sebagai akibat langsung dari perilaku maskapai, sehingga respons kebijakan cenderung berfokus pada pengaturan harga melalui tarif batas atas, diskon sementara, atau penugasan subsidi rute. Artikel ini berangkat dari argumen bahwa pendekatan tersebut keliru secara konseptual. Harga tiket bukanlah sumber masalah, melainkan hasil akhir dari struktur biaya penerbangan yang panjang, kompleks, dan sangat dipengaruhi kebijakan publik. Dengan menggunakan pendekatan analisis biaya sederhana dan ilustrasi operasional yang membumi, tulisan ini menunjukkan bahwa menekan harga tanpa menurunkan biaya justru menciptakan inefisiensi, mengurangi kapasitas, dan memicu siklus kenaikan harga berulang. Artikel ini menawarkan pergeseran paradigma dari price control menuju cost governance, dengan menempatkan penerbangan sebagai infrastruktur publik berbasis biaya. Beberapa kebaruan kebijakan yang diusulkan meliputi reposisi avtur sebagai instrumen konektivitas, peran bandara sebagai pengatur biaya mikro, subsidi berbasis penumpang, serta penerapan dynamic pricing dengan pagar kebijakan. Kesimpulannya, tiket pesawat yang adil dan terjangkau hanya dapat tercapai melalui sistem biaya yang rasional, efisien, dan dikelola secara konsisten, bukan melalui intervensi harga jangka pendek.

Pendahuluan

Setiap kali harga tiket pesawat melonjak, reaksi publik hampir selalu sama. Media ramai memberitakan, masyarakat mengeluh, dan pemerintah diminta turun tangan. Pertanyaannya pun berulang: mengapa maskapai menaikkan harga, dan apa yang bisa dilakukan negara agar tiket kembali terjangkau. Diskusi lalu bergerak cepat pada solusi instan—menurunkan tarif batas atas, memberi diskon sementara, atau meminta maskapai “berempati” kepada penumpang.

Masalahnya, pendekatan semacam ini kerap menyederhanakan persoalan. Tiket pesawat diperlakukan seolah-olah sama dengan harga barang di pasar yang bisa diturunkan begitu saja dengan perintah atau subsidi. Padahal, penerbangan bukan sekadar produk konsumsi, melainkan bagian dari infrastruktur strategis negara. Harga tiket pesawat adalah hasil akhir dari rantai biaya yang panjang, kompleks, dan sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik lintas sektor.

Jika biaya di sepanjang rantai itu mahal dan tidak efisien, maka tiket hampir pasti mahal. Menekan harga tanpa memperbaiki biaya ibarat meminta air mengalir lebih murah, tetapi membiarkan pipa bocor di mana-mana.

Indonesia sebagai negara kepulauan seharusnya memahami hal ini dengan lebih jernih. Pesawat bagi Indonesia bukan sekadar moda transportasi, melainkan urat nadi persatuan wilayah. Bagi banyak daerah, pesawat bukan alternatif, tetapi satu-satunya pilihan. Karena itu, mahalnya tiket pesawat sejatinya bukan sekadar persoalan ekonomi rumah tangga, melainkan persoalan keadilan akses dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Namun dalam praktiknya, kebijakan publik sering kali masih terjebak pada pengelolaan harga (price control), bukan pengelolaan biaya (cost governance). Ketika harga naik, yang disorot adalah maskapai. Ketika masyarakat protes, solusi yang ditawarkan adalah potongan sementara. Padahal, maskapai hanyalah salah satu mata rantai dalam sistem yang jauh lebih besar.

Harga tiket pesawat ditentukan oleh banyak faktor: harga avtur, biaya sewa pesawat, biaya perawatan, biaya bandara, biaya navigasi, hingga biaya akibat keterlambatan dan ketidakefisienan operasional. Sebagian besar komponen tersebut berada di luar kendali langsung maskapai dan sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara.

Sebagai contoh, jika harga avtur mahal dan distribusinya tidak merata, maka rute ke daerah terpencil pasti lebih mahal. Jika perawatan pesawat harus dilakukan di luar negeri, maka biaya akan meningkat karena faktor kurs dan logistik. Jika bandara dan pengelolaan lalu lintas udara tidak efisien, maka keterlambatan penerbangan akan menambah konsumsi bahan bakar dan biaya kru. Semua biaya itu pada akhirnya bertemu di satu titik: harga tiket yang dibayar penumpang.

Dalam situasi seperti ini, menekan maskapai agar menurunkan harga tanpa memperbaiki sistem sama saja dengan menyalahkan sopir atas mahalnya ongkos, padahal harga bensin, biaya tol, dan kondisi jalan dibiarkan bermasalah.

Inilah sebabnya mengapa persoalan tiket mahal selalu berulang. Setiap musim liburan, aktornya boleh berganti, tetapi polanya tetap sama. Pemerintah sibuk meredam gejolak jangka pendek, sementara akar masalahnya tidak tersentuh. Akibatnya, persoalan tidak pernah benar-benar selesai, hanya tertunda hingga musim berikutnya.

Yang sering luput disadari adalah bahwa harga tiket pesawat sesungguhnya adalah cermin tata kelola negara. Ia mencerminkan bagaimana negara mengelola energi, infrastruktur, teknologi, dan keadilan wilayah. Negara yang mampu menurunkan biaya sistemik akan menikmati harga tiket yang relatif stabil dan terjangkau, tanpa harus terus-menerus melakukan intervensi darurat.

Sebaliknya, negara yang membiarkan biaya tinggi dan tidak efisien akan terus berhadapan dengan gejolak harga, apa pun bentuk regulasi tarifnya.

Karena itu, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan hanya “mengapa tiket pesawat mahal”, melainkan mengapa biaya penerbangan di Indonesia masih mahal dan tidak terkendali. Selama fokus kebijakan belum bergeser ke pertanyaan ini, publik akan terus terjebak dalam siklus kekecewaan yang sama.

Sudah saatnya diskursus publik berpindah dari sekadar mengatur harga ke upaya yang lebih mendasar: membenahi sistem biaya penerbangan secara menyeluruh. Tanpa perubahan cara pandang ini, tiket pesawat murah hanya akan menjadi janji musiman, bukan hasil dari sistem yang sehat dan berkelanjutan.

Dari Harga ke Biaya: Kesalahan Paradigma yang Membuat Tiket Pesawat Terus Mahal

Setiap kali harga tiket pesawat melonjak, respons kebijakan hampir selalu seragam: menekan maskapai, menyesuaikan tarif batas atas, atau meminta diskon sementara. Pendekatan ini tampak cepat dan menenangkan publik, tetapi sesungguhnya menyentuh bagian yang keliru. Harga tiket pesawat bukanlah sumber masalah, melainkan hasil akhir dari struktur biaya yang panjang dan kompleks. Selama kebijakan publik terus berfokus pada harga, bukan pada biaya, persoalan mahalnya tiket akan terus berulang dari tahun ke tahun.

Dalam logika ekonomi yang paling sederhana, harga adalah output, sedangkan biaya adalah input. Negara yang ingin tiket pesawat terjangkau tidak cukup mengatur output, melainkan harus mengelola input secara rasional. Dalam industri penerbangan, input utama mencakup harga avtur, sewa pesawat, biaya perawatan, biaya bandara dan navigasi, serta biaya akibat keterlambatan dan inefisiensi operasional. Hampir seluruh komponen ini berada di bawah pengaruh kebijakan negara, bukan sepenuhnya di tangan maskapai.

Untuk memahami mengapa pendekatan menekan harga hampir selalu berujung pada kegagalan, kita perlu turun ke tingkat paling dasar: perhitungan biaya per penerbangan. Tanpa pemahaman ini, kebijakan apa pun akan bersifat reaktif dan jangka pendek.

Dalam industri penerbangan, harga tiket tidak muncul secara tiba-tiba. Ia adalah hasil perhitungan biaya tetap dan biaya variabel yang besar, ditambah margin wajar agar maskapai dapat bertahan dan berinvestasi. Dua contoh berikut memperlihatkan secara nyata perbedaan antara menekan harga dan menurunkan biaya.

Contoh 1: Menekan Harga Tanpa Menurunkan Biaya (Pendekatan yang Kurang Tepat)

Bayangkan sebuah penerbangan domestik rute Jakarta–Makassar, jarak menengah, menggunakan pesawat narrow body dengan kapasitas 180 kursi. Dalam kondisi normal, tingkat keterisian rata-rata adalah 150 penumpang.

Struktur biaya satu kali penerbangan dapat disederhanakan sebagai berikut:

Avtur: Rp180.000.000

Sewa pesawat (leasing): Rp120.000.000

Perawatan dan suku cadang: Rp60.000.000

Biaya bandara dan navigasi: Rp40.000.000

Biaya kru, katering, dan operasional lain: Rp50.000.000

Total biaya per penerbangan: Rp450.000.000

Dengan 150 penumpang, biaya rata-rata per penumpang adalah:

Rp450.000.000 ÷ 150 = Rp3.000.000

Artinya, agar tidak merugi, harga tiket rata-rata harus berada di atas Rp3 juta. Jika harga jual berada pada kisaran Rp3,3–3,5 juta, maskapai masih memiliki ruang untuk menutup risiko fluktuasi avtur, cuaca, dan nilai tukar.

Sekarang bayangkan pemerintah menilai harga tersebut terlalu mahal dan menurunkan tarif batas atas sebesar Rp300.000 per penumpang.

Kerugian langsung maskapai per penerbangan adalah:

150 penumpang × Rp300.000 = Rp45.000.000

Apakah biaya avtur turun? Tidak.

Apakah sewa pesawat berkurang? Tidak.

Apakah bandara menurunkan tarif? Tidak.

Biaya tetap Rp450 juta, tetapi pendapatan turun Rp45 juta. Dalam perspektif akuntansi biaya, margin keuntungan langsung berubah menjadi kerugian operasional.

Dalam jangka pendek, maskapai mungkin masih bertahan dengan menutup kerugian dari rute lain. Namun dalam jangka menengah, respons bisnis yang rasional adalah mengurangi frekuensi, menarik pesawat dari rute tersebut, menunda perawatan non-kritis, atau menaikkan harga di rute lain. Akibat akhirnya justru paradoks: kapasitas berkurang dan harga kembali naik, bahkan lebih mahal dari sebelumnya. Kebijakan yang semula bertujuan melindungi konsumen justru merugikan konsumen dalam jangka panjang.

Contoh 2: Menurunkan Biaya agar Harga Turun Secara Alami (Pendekatan yang Tepat)

Sekarang gunakan contoh yang sama, tetapi dengan pendekatan berbeda. Pemerintah tidak menekan harga tiket, melainkan mengintervensi titik-titik biaya yang berada dalam kendali kebijakan publik.

Misalnya dilakukan tiga langkah kebijakan:

- Reformasi avtur domestic. Kebijakan fiskal dan distribusi menurunkan harga avtur sebesar 10 persen.

Penghematan:

10% × Rp180.000.000 = Rp18.000.000 - Efisiensi bandara dan navigasi. Optimalisasi slot dan pengurangan keterlambatan menghemat konsumsi avtur di darat serta waktu kru.

Penghematan konservatif: Rp10.000.000 - Insentif perawatan domestik (MRO). Penghapusan PPN suku cadang dan perawatan dalam negeri.

Penghematan: Rp7.000.000

Total penghematan biaya per penerbangan:

Rp18.000.000 + Rp10.000.000 + Rp7.000.000 = Rp35.000.000

Biaya total baru menjadi:

Rp450.000.000 − Rp35.000.000 = Rp415.000.000

Dengan jumlah penumpang yang sama, biaya per penumpang turun menjadi:

Rp415.000.000 ÷ 150 = Rp2.766.000

Tanpa satu pun tekanan harga, maskapai secara rasional dapat menurunkan harga tiket sekitar Rp200–250 ribu per penumpang dan tetap sehat secara finansial. Dalam logika bisnis, inilah yang disebut natural price correction—harga turun karena biaya turun, bukan karena dipaksa.

Contoh Tambahan: Rute Sepi dan Efek Biaya Tetap

Sekarang ambil contoh rute dengan permintaan lebih rendah, misalnya Surabaya–Kupang, menggunakan pesawat yang sama, tetapi rata-rata hanya 120 penumpang.

Jika biaya tetap Rp450 juta, maka:

Rp450.000.000 ÷ 120 = Rp3.750.000 per penumpang

Jika pemerintah memaksa harga maksimal Rp3 juta, kerugian per penerbangan adalah:

120 × Rp750.000 = Rp90.000.000

Tidak ada maskapai yang dapat bertahan lama dengan skema ini.

Namun, jika negara membantu menurunkan biaya—melalui avtur yang lebih murah di wilayah timur, insentif bandara feeder, dan navigasi yang lebih efisien—misalnya total biaya turun Rp60 juta, maka:

Biaya baru: Rp390.000.000

Biaya per penumpang:

Rp390.000.000 ÷ 120 = Rp3.250.000

Selisih ini jauh lebih realistis untuk ditutup melalui subsidi terbatas atau skema PSO berbasis penumpang, bukan dengan memaksa harga turun secara menyeluruh.

Inti pelajaran kebijakan bahwa dari contoh-contoh di atas, satu kesimpulan menjadi jelas: menekan harga tanpa menurunkan biaya selalu menciptakan masalah baru. Dalam industri dengan biaya tetap besar seperti penerbangan, kebijakan harga yang tidak dibarengi reformasi biaya hanya akan merusak kesehatan maskapai, mengurangi kapasitas, menurunkan kualitas layanan, dan pada akhirnya menaikkan harga kembali.

Sebaliknya, kebijakan yang menurunkan biaya menciptakan ruang bagi harga yang lebih adil dan stabil, tanpa harus terus-menerus melakukan intervensi darurat. Perdebatan tiket pesawat akan terus buntu jika paradigma tidak diubah. Harga tiket bukan persoalan utama; ia hanyalah indikator dari sistem biaya yang belum dikelola dengan baik.

Dalam penerbangan, harga yang masuk akal hanya mungkin lahir dari biaya yang rasional. Di situlah seharusnya kebijakan publik bekerja.

Tiket Pesawat sebagai “Cermin” Tata Kelola Negara

Harga tiket pesawat pada hakikatnya adalah sebuah cermin. Ia memantulkan kualitas tata kelola negara dalam mengelola energi, pembiayaan aset strategis, infrastruktur publik, teknologi operasi, dan keadilan wilayah. Jika pantulan yang terlihat adalah tiket mahal dan tidak stabil, persoalannya jarang terletak pada maskapai semata. Yang tercermin justru adalah sistem biaya nasional yang belum efisien dan belum adil.

Dalam industri penerbangan, tiket bukan angka yang bisa “dimurahkan” dengan perintah administratif. Ia adalah hasil penjumlahan biaya-biaya yang sebagian besar berada dalam pengaruh kebijakan negara. Karena itu, membaca tiket pesawat sama dengan membaca kinerja negara dalam mengelola sektor strategisnya.

Pertama, energi: avtur sebagai komponen dominan biaya. Avtur menyumbang sekitar 30–40 persen dari total biaya penerbangan. Ambil contoh penerbangan Jakarta–Makassar dengan biaya avtur Rp180 juta per flight. Jika harga avtur di Indonesia 10–15 persen lebih mahal dibanding negara tetangga karena rantai distribusi panjang dan minimnya kompetisi, maka selisih itu langsung tercermin di tiket. Secara akuntansi biaya, kenaikan 10 persen avtur berarti tambahan Rp18 juta per penerbangan. Dengan 150 penumpang, tambahan itu setara Rp120 ribu per kursi. Ini bukan keputusan maskapai, melainkan konsekuensi kebijakan energi dan logistik nasional.

Kedua, pembiayaan aset strategis: pesawat sebagai “barang impor mahal”. Sebagian besar pesawat di Indonesia diperoleh melalui leasing luar negeri dengan pembayaran dolar AS. Ketika negara tidak memiliki skema pembiayaan domestik yang kompetitif, maskapai menanggung risiko kurs dan bunga tinggi. Misalnya, biaya leasing Rp120 juta per flight. Jika depresiasi rupiah menaikkan biaya efektif 5 persen, tambahan Rp6 juta harus ditutup dari tiket. Dalam cost accounting, ini fixed cost yang tidak bisa dinegosiasikan harian. Tiket mahal di sini mencerminkan lemahnya ekosistem pembiayaan aset strategis nasional.

Ketiga, infrastruktur publik: bandara dan navigasi sebagai biaya, bukan fasilitator. Bandara dan navigasi adalah infrastruktur publik, tetapi sering berfungsi sebagai cost center, bukan enabler efisiensi. Biaya bandara dan navigasi untuk satu penerbangan domestik bisa mencapai Rp40 juta. Keterbatasan slot, antrian taxiway, dan delay membuat pesawat membakar avtur tambahan di darat. Secara operasional, delay 20 menit dapat menghabiskan avtur senilai Rp3–5 juta. Jika ini terjadi setiap hari, biaya tahunan membengkak dan tiket menjadi korban akhirnya.

Keempat, teknologi operasi: mahalnya inefisiensi yang tidak terlihat. Manajemen lalu lintas udara (ATM) dan operasi bandara yang belum terintegrasi menciptakan biaya tersembunyi. Contoh sederhana: tanpa pengaturan slot berbasis data real-time, pesawat menunggu di udara atau darat lebih lama. Dalam matematika bisnis, waktu adalah uang. Tambahan 10 menit flight time berarti tambahan biaya kru, avtur, dan penyusutan mesin. Jika efisiensi teknologi mampu memangkas 5–7 persen biaya operasional, maka tiket bisa turun secara alami tanpa subsidi.

Kelima, keadilan wilayah: rute sepi dan biaya tetap yang sama.

Penerbangan ke wilayah timur Indonesia sering dianggap “mahal”, padahal yang terjadi adalah pembagian biaya tetap ke penumpang yang lebih sedikit. Misalnya rute Surabaya–Kupang dengan biaya Rp450 juta per flight dan hanya 120 penumpang. Biaya per kursi Rp3,75 juta. Jika negara ingin tiket lebih terjangkau, pilihannya bukan memaksa harga Rp3 juta, tetapi menurunkan biaya melalui avtur regional yang lebih murah, insentif bandara feeder, atau subsidi berbasis penumpang (output-based subsidy). Ini lebih adil dan akuntabel dibanding menekan harga secara seragam.

Dari lima cermin tersebut, terlihat satu benang merah: tiket pesawat adalah indikator, bukan penyebab. Ia merekam bagaimana negara mengelola input-input strategisnya. Maskapai hanyalah operator yang mengubah input itu menjadi layanan.

Menuntut maskapai menjual tiket murah dalam sistem yang mahal sama artinya memaksa nelayan melaut di laut bergelombang tanpa perahu yang layak. Nelayan bisa disuruh menurunkan harga ikan, tetapi tanpa perahu yang baik dan bahan bakar terjangkau, hasilnya hanya satu: mereka berhenti melaut.

Karena itu, solusi tiket pesawat tidak boleh berhenti pada papan harga. Ia harus dimulai dari reformasi biaya: avtur yang rasional, pembiayaan pesawat yang kompetitif, bandara yang efisien, teknologi operasi yang modern, dan kebijakan wilayah yang adil. Jika tata kelola ini dibenahi, tiket murah bukan janji politik, melainkan konsekuensi logis dari sistem yang sehat.

Pada akhirnya, harga tiket pesawat akan selalu jujur. Ia tidak bisa diajak berbohong. Ia hanya memantulkan seberapa serius negara mengelola sektor penerbangannya.

Mengelola Aviasi sebagai Cost-Based Public Infrastructure, Bukan Sekadar Industri Jasa

Selama bertahun-tahun, penerbangan di Indonesia diperlakukan seperti bisnis jasa biasa. Maskapai dianggap pedagang tiket, penumpang konsumen, dan negara hanya bertindak sebagai pengawas harga ketika tarif melonjak. Cara pandang ini tidak cocok untuk negara kepulauan. Di Indonesia, penerbangan bukan sekadar jasa, melainkan infrastruktur publik yang menentukan apakah orang, barang, dan peluang ekonomi bisa bergerak atau tidak. Karena itu, kebaruan yang perlu didorong adalah mengelola aviasi sebagai cost-based public infrastructure: negara tidak mengatur harga tiket, tetapi membenahi dan menurunkan biaya yang membentuk harga.

Logikanya sederhana. Harga tiket adalah output. Biaya adalah input. Negara yang ingin tiket terjangkau harus mengelola input tersebut. Dalam penerbangan, input utama bukan berada di loket penjualan tiket, melainkan pada avtur, bandara, navigasi udara, dan teknologi operasi. Keempatnya adalah cost enablers bagi mobilitas nasional.

Mari kita turunkan ke contoh nyata yang mudah dipahami.

Ambil satu penerbangan domestik jarak menengah menggunakan pesawat 180 kursi, dengan rata-rata 150 penumpang. Total biaya satu kali terbang sekitar Rp450 juta. Struktur sederhananya: avtur Rp180 juta, sewa pesawat Rp120 juta, perawatan Rp60 juta, bandara dan navigasi Rp40 juta, serta kru dan operasional lain Rp50 juta. Dengan angka ini, biaya per penumpang sekitar Rp3 juta. Ini bukan asumsi berlebihan, melainkan hitungan dasar cost accounting. Jika biaya segitu, maka tiket tidak mungkin dijual jauh di bawah Rp3 juta tanpa menciptakan kerugian.

Avtur sebagai kebijakan konektivitas. Dalam pendekatan industri jasa, avtur diperlakukan sebagai komoditas energi biasa: harga mengikuti pasar, pajak dan margin distribusi dianggap wajar. Dalam pendekatan infrastruktur publik, avtur adalah tulang punggung konektivitas. Artinya, kebijakan avtur tidak netral fiskal semata, tetapi sadar dampak mobilitas.

Misalnya negara mampu menurunkan biaya avtur 10 persen melalui efisiensi logistik, pengaturan distribusi, atau insentif terbatas. Dari Rp180 juta, biaya turun Rp18 juta per penerbangan. Secara matematis, Rp18 juta dibagi 150 penumpang berarti Rp120 ribu per kursi. Tanpa menekan maskapai, tanpa subsidi tiket, harga punya ruang turun secara alami. Inilah esensi cost-based policy: mengubah struktur biaya, bukan memerintah harga.

Bandara sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Pendekatan lama melihat bandara sebagai entitas komersial: semakin banyak pungutan, semakin sehat secara finansial. Dalam pendekatan infrastruktur publik, bandara adalah alat pemerataan. Bandara yang efisien bukan yang mahal, tetapi yang menurunkan biaya sistem.

Contoh operasionalnya sangat membumi. Keterlambatan 15–20 menit di bandara akibat slot yang buruk atau antrean taxiway membuat pesawat membakar avtur tambahan dan menambah jam kerja kru. Biaya tambahannya bisa Rp3–5 juta per penerbangan. Jika bandara dan navigasi mampu memangkas rata-rata 10 menit delay melalui manajemen slot yang lebih rapi, maka penghematan Rp2–3 juta per flight bisa dicapai. Dalam setahun, ini berarti miliaran rupiah penghematan nasional. Tiket menjadi lebih terjangkau bukan karena dipaksa, tetapi karena bandara bekerja sebagai cost reducer.

Di wilayah non-utama, bandara bahkan bisa menjadi alat koreksi ketimpangan. Tarif yang lebih ringan dan operasi yang efisien membantu rute sepi menurunkan biaya per kursi, tanpa harus mengorbankan kesehatan maskapai.

Navigasi udara dan teknologi sebagai pengurang biaya, bukan beban. Teknologi sering dianggap mahal. Padahal, dalam penerbangan, teknologi adalah investasi pengurang biaya paling konsisten. Sistem navigasi modern, rute berbasis kinerja, dan integrasi operasi bandara–maskapai mengurangi waktu terbang dan konsumsi avtur.

Secara hitungan sederhana, pemangkasan waktu terbang rata-rata 5 menit bisa menghemat Rp2–3 juta avtur per penerbangan. Jika satu pesawat terbang 5 sektor per hari, penghematan harian bisa Rp10–15 juta. Dalam setahun, nilainya menutup biaya investasi teknologi itu sendiri. Dari sudut pandang business analysis, ini adalah cost saving, bukan pemborosan.

Kebaruan gagasan ini terletak pada perubahan peran negara. Negara berhenti sibuk mengatur harga tiket dan mulai mengelola biaya sistem. Avtur diposisikan sebagai alat konektivitas, bandara sebagai instrumen pemerataan, dan teknologi sebagai mesin pengurang biaya nasional.

Dengan pendekatan ini, tiket murah bukan janji politik musiman, melainkan hasil logis dari sistem yang sehat. Maskapai tidak dipaksa menjual di bawah biaya, penumpang menikmati harga yang lebih rasional, dan negara memperoleh konektivitas yang berkelanjutan.

Inilah inti cost-based public infrastructure. Penerbangan tidak lagi diperlakukan sebagai dagangan, tetapi sebagai sarana negara menyatukan wilayahnya. Jika biaya dikelola dengan benar, harga akan mengikuti dengan sendirinya.

Avtur sebagai Instrumen Konektivitas, Bukan Sekadar Komoditas Energi

Selama ini avtur diperlakukan seperti bensin atau solar: komoditas energi biasa yang harganya mengikuti lokasi, volume, dan ongkos distribusi. Pendekatan ini tampak netral dan “pasar-friendly”, tetapi di negara kepulauan seperti Indonesia, cara pandang tersebut justru menciptakan ketimpangan struktural. Avtur bukan sekadar bahan bakar pesawat. Ia adalah prasyarat konektivitas nasional. Tanpa avtur yang terjangkau dan merata, penerbangan—dan pada akhirnya persatuan wilayah—menjadi mahal.

Karena itu, kebaruan kebijakan yang perlu didorong adalah menjadikan avtur sebagai connectivity fuel. Artinya, negara tidak memperlakukannya semata sebagai komoditas energi, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik untuk menjamin keterhubungan antardaerah.

Untuk memahami urgensinya, mari kita lihat dampak avtur secara nyata dalam perhitungan biaya.

Dalam penerbangan domestik, avtur menyumbang sekitar 30–40 persen dari total biaya. Ambil contoh penerbangan dengan total biaya Rp450 juta per flight. Dari angka itu, avtur sekitar Rp180 juta. Jika harga avtur naik 10 persen, biaya penerbangan otomatis naik Rp18 juta. Dengan 150 penumpang, kenaikan itu setara Rp120 ribu per kursi. Tidak ada ruang interpretasi di sini: setiap rupiah avtur hampir pasti berpindah langsung ke tiket.

Masalahnya, harga avtur di Indonesia sangat dipengaruhi geografi. Bandara hub di Jawa relatif lebih murah, sementara bandara di wilayah timur atau pulau kecil bisa jauh lebih mahal akibat biaya distribusi dan volume kecil. Inilah yang disebut price discrimination by geography. Penumpang di daerah terpencil membayar tiket lebih mahal bukan karena jaraknya lebih jauh, tetapi karena sistem energi nasional tidak dirancang untuk konektivitas.

Skema harga berbasis rata-rata nasional untuk rute strategis. Pendekatan connectivity fuel mengusulkan skema harga avtur berbasis rata-rata nasional untuk rute-rute strategis. Bukan berarti semua bandara disamakan, tetapi selisih ekstrem dikoreksi secara kebijakan.

Misalnya, harga avtur di bandara hub Rp10.000 per liter, sementara di bandara non-hub Rp13.000. Jika satu penerbangan mengonsumsi 18.000 liter, maka selisih biaya mencapai Rp54 juta per flight. Dalam cost accounting, ini adalah beban struktural, bukan kesalahan operasional maskapai.

Jika negara menerapkan skema rata-rata nasional Rp11.000 per liter untuk rute strategis, biaya avtur turun Rp36 juta per penerbangan di bandara non-hub. Dengan 120 penumpang, penghematan per kursi Rp300 ribu. Ini cukup untuk menurunkan harga tiket secara signifikan tanpa subsidi langsung ke maskapai.

Insentif distribusi avtur di bandara non-hub. Masalah mahalnya avtur di daerah bukan semata soal harga minyak, tetapi soal distribusi. Volume kecil, logistik panjang, dan infrastruktur terbatas membuat biaya melonjak. Dalam pendekatan lama, ini dianggap risiko bisnis. Dalam pendekatan konektivitas, ini adalah tanggung jawab sistem.

Insentif distribusi—misalnya pengurangan biaya logistik atau skema cross-subsidy terbatas antarbandara—dapat menurunkan harga avtur di daerah tanpa mengganggu mekanisme pasar secara kasar. Negara tidak memberi uang ke maskapai, tetapi memperbaiki rantai pasok energi.

Secara operasional, jika biaya distribusi bisa ditekan 15 persen di bandara kecil, dan distribusi menyumbang sepertiga harga avtur lokal, maka harga akhir bisa turun sekitar 5 persen. Untuk avtur Rp180 juta per flight, penghematan Rp9 juta. Ini mungkin tampak kecil, tetapi dalam industri margin tipis seperti penerbangan, angka ini sangat berarti.

Peninjauan pajak avtur domestik sebagai koreksi eksternalitas negative. Penerbangan sering disalahpahami sebagai sektor elit, padahal di banyak daerah ia adalah satu-satunya moda yang layak. Ketika avtur dikenai pajak domestik tanpa mempertimbangkan dampak logistik nasional, yang terjadi adalah eksternalitas negatif: mahalnya tiket menghambat arus orang dan barang, memperlebar ketimpangan wilayah.

Meninjau ulang pajak avtur domestik bukan berarti menghilangkan penerimaan negara, tetapi mengalihkan fokus dari jangka pendek ke manfaat ekonomi luas. Jika pengurangan pajak avtur 5 persen menurunkan biaya Rp9 juta per flight, dan itu meningkatkan frekuensi terbang serta pergerakan ekonomi daerah, efek gandanya bisa jauh lebih besar daripada pajak yang dilepas.

Bukan subsidi maskapai, tetapi perbaikan system. Penting ditegaskan: pendekatan ini bukan subsidi maskapai. Maskapai tetap membeli avtur, tetap menanggung risiko bisnis, dan tetap bersaing. Negara hanya memastikan bahwa bahan bakar utama konektivitas nasional tidak menjadi sumber ketimpangan struktural.

Dengan menjadikan avtur sebagai connectivity fuel, negara menurunkan biaya sistemik yang selama ini tersembunyi di balik harga tiket. Hasil akhirnya bukan hanya tiket lebih terjangkau, tetapi jaringan penerbangan yang lebih seimbang, stabil, dan berkelanjutan.

Di negara kepulauan, avtur adalah jembatan. Jika jembatan itu mahal dan rapuh, jangan heran jika perjalanan menjadi mahal dan jarang. Mengelola avtur sebagai instrumen konektivitas berarti memastikan jembatan itu kokoh dan bisa dilalui semua wilayah, bukan hanya pusat ekonomi.

Bandara Bukan Sekadar Operator, tetapi Cost Regulator

Selama ini bandara di Indonesia diposisikan terutama sebagai operator komersial. Ukurannya sederhana: berapa trafik penumpang, berapa pendapatan aeronautika dan non-aeronautika, serta seberapa cepat investasi kembali. Cara pandang ini tidak sepenuhnya salah, tetapi tidak cukup. Dalam sistem penerbangan, bandara bukan hanya tempat pesawat datang dan pergi. Bandara adalah pengatur biaya mikro yang sangat menentukan mahal atau murahnya tiket pesawat. Inilah kebaruan yang sering luput: bandara seharusnya diperlakukan sebagai cost regulator, bukan sekadar operator.

Mengapa bandara begitu menentukan biaya? Karena hampir semua biaya variabel penerbangan “terjadi” di bandara. Waktu putar pesawat (turnaround time), efisiensi ground handling, keterlambatan keberangkatan, dan konsumsi avtur di darat semuanya dikendalikan—langsung atau tidak langsung—oleh manajemen bandara.

Mari kita lihat secara konkret dan membumi.

Ambil satu pesawat narrow body yang beroperasi 6 sektor per hari. Biaya operasional pesawat jenis ini, secara kasar, sekitar Rp5–6 juta per menit ketika mesin hidup (gabungan avtur, kru, penyusutan mesin, dan opportunity cost). Angka ini sering tidak disadari publik, tetapi sangat nyata bagi maskapai.

Sekarang bayangkan terjadi keterlambatan rata-rata 15 menit per penerbangan di bandara akibat koordinasi yang buruk antara apron, ground handling, ATC, dan maskapai. Secara biaya:

15 menit × Rp5 juta = Rp75 juta per penerbangan per hari (untuk 1 pesawat dengan 6 sektor)

Dalam setahun (300 hari operasi), angka ini menjadi sekitar Rp22,5 miliar per pesawat. Ini bukan biaya abstrak. Biaya ini masuk ke struktur ongkos maskapai dan akhirnya tercermin di tiket.

Di sinilah peran bandara sebagai cost regulator menjadi nyata.

Turnaround time: menit yang menentukan rupiah. Turnaround time adalah waktu sejak pesawat parkir hingga siap terbang kembali. Bandara yang efisien mampu menjaga waktu ini tetap pendek dan konsisten. Bandara yang tidak efisien membuat pesawat menunggu: menunggu garbarata, menunggu bagasi, menunggu pengisian bahan bakar, atau menunggu izin lepas landas.

Jika bandara mampu memangkas turnaround time rata-rata 10 menit melalui penjadwalan apron yang lebih rapi dan koordinasi yang lebih baik, maka penghematan per penerbangan sekitar:

10 menit × Rp5 juta = Rp50 juta

Jika satu bandara melayani 100 penerbangan per hari, potensi penghematan sistemik mencapai Rp5 miliar per hari. Maskapai tidak menerima uang tunai dari bandara, tetapi biaya mereka turun. Dan ketika biaya turun, harga tiket punya ruang untuk turun secara alami.

Efisiensi ground handling: biaya kecil yang berdampak besar. Ground handling sering dipersepsikan sebagai urusan teknis kecil. Padahal, inefisiensi di sini menciptakan efek domino. Misalnya, keterlambatan bongkar muat bagasi 5 menit menyebabkan pesawat terlambat push back, lalu kehilangan slot, lalu harus menunggu giliran lagi.

Secara cost accounting, biaya tambahan ini tidak berdiri sendiri. Ia menambah konsumsi avtur di darat, jam kerja kru, dan bahkan risiko crew duty time yang habis. Bandara yang mampu mengatur ground handling secara kolaboratif—bukan terpisah-pisah—sebenarnya sedang menurunkan biaya nasional.

Delay dan holding time: biaya yang sering “tak terlihat”. Banyak orang mengira pesawat boros avtur hanya di udara. Faktanya, mesin yang menyala di darat juga membakar bahan bakar signifikan. Holding time di taxiway atau holding di udara akibat koordinasi yang buruk berarti uang terbakar tanpa menambah jarak tempuh.

Jika rata-rata holding time bisa dikurangi 5 menit per penerbangan, dan konsumsi avtur setara Rp2–3 juta per flight, maka dengan 1.000 penerbangan per hari secara nasional, penghematan bisa mencapai Rp2–3 miliar per hari. Ini adalah cost saving murni, bukan subsidi.

A-CDM dan AOCC: bandara sebagai simpul pengurang biaya. Di sinilah teknologi seperti Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) dan Airport Operations Control Center (AOCC) menjadi krusial. A-CDM menyatukan bandara, maskapai, ground handling, dan ATC dalam satu sistem keputusan berbasis data real-time. AOCC menjadi pusat kendali operasional bandara.

Dengan sistem ini, semua pihak tahu kapan pesawat siap, kapan slot tersedia, dan kapan harus bergerak. Hasilnya bukan hanya operasi yang rapi, tetapi biaya yang lebih rendah.

Investasi teknologi bandara sering dianggap mahal. Padahal, jika sistem ini mampu memangkas rata-rata 5–10 menit keterlambatan per penerbangan, nilai penghematannya jauh lebih besar daripada biaya investasinya. Dalam perspektif kebijakan publik, ini bukan belanja teknologi, tetapi kebijakan penurunan harga tiket jangka panjang.

Reposisi bandara sebagai cost regulator mengubah peran bandara dari “penarik trafik” menjadi “penurun biaya”. Bandara tidak lagi hanya menghitung pendapatan, tetapi juga bertanggung jawab pada efisiensi sistem.

Setiap menit keterlambatan yang dihilangkan adalah rupiah yang diselamatkan. Setiap koordinasi yang membaik adalah tiket yang lebih terjangkau.

Jika bandara dikelola dengan paradigma ini, maka modernisasi bandara bukan sekadar bangunan megah, melainkan investasi nyata untuk menurunkan biaya penerbangan nasional. Dan di situlah tiket pesawat mulai masuk akal, bukan karena dipaksa, tetapi karena sistemnya memang lebih efisien.

Subsidi Berbasis Penumpang, Bukan Maskapai

Selama ini, ketika negara ingin menurunkan harga tiket di rute tertentu—terutama ke wilayah terpencil—instrumen yang paling sering dipakai adalah subsidi rute atau PSO (Public Service Obligation) kepada maskapai. Maskapai ditunjuk, diberi kompensasi, lalu diminta melayani rute dengan tarif tertentu. Model ini membantu konektivitas, tetapi menyimpan banyak masalah: risiko inefisiensi, ketergantungan jangka panjang, dan minimnya transparansi. Kebaruan yang perlu didorong adalah mengalihkan subsidi dari maskapai ke penumpang.

Logikanya sederhana: tujuan subsidi adalah melindungi hak mobilitas warga, bukan menjaga laporan keuangan maskapai. Jika yang dilindungi adalah warga, maka subsidi seharusnya melekat pada orang yang bepergian, bukan pada perusahaan yang mengangkutnya.

Mari kita lihat persoalannya secara konkret.

Ambil contoh rute Surabaya–Kupang dengan pesawat 180 kursi, tetapi rata-rata penumpang hanya 120 orang. Total biaya penerbangan sekitar Rp450 juta per flight. Biaya per penumpang berarti Rp3,75 juta. Namun daya beli masyarakat membuat tiket ideal di kisaran Rp3 juta. Selisih Rp750 ribu per penumpang inilah yang selama ini “ditutup” dengan berbagai skema PSO berbasis maskapai.

Dalam model lama, negara bisa memberi kompensasi sekitar Rp90 juta per penerbangan (120 penumpang × Rp750 ribu). Masalahnya, subsidi ini tidak selalu tepat sasaran. Maskapai tetap menerima dana meski penumpang berasal dari kelompok mampu, dan insentif efisiensi menjadi lemah karena kerugian ditutup negara.

Masalah utama subsidi berbasis maskapai, antara lain:

Pertama, subsidi berbasis maskapai cenderung mendorong perilaku tidak efisien. Karena selisih biaya ditanggung negara, tekanan untuk menurunkan biaya operasional menjadi kecil. Dalam bahasa cost accounting, subsidi ini menutup inefficiency cost, bukan hanya connectivity gap.

Kedua, transparansi sulit dijaga. Publik sulit mengetahui berapa subsidi yang benar-benar “jatuh” ke penumpang. Apakah harga tiket benar-benar lebih murah, atau hanya menutup biaya internal maskapai.

Ketiga, kompetisi terbatas. Biasanya hanya satu atau dua maskapai yang ditunjuk. Maskapai lain enggan masuk karena struktur harga sudah “dikunci” oleh skema subsidi.

Dalam pendekatan ini, negara tidak lagi menyubsidi rute atau maskapai, tetapi menyubsidi penumpang yang memenuhi kriteria tertentu. Negara menentukan wilayah sasaran (misalnya Papua, Maluku, NTT), kelompok sasaran (pelajar, tenaga kesehatan, UMKM, aparatur daerah), dan besaran subsidi per perjalanan.

Subsidi diberikan dalam bentuk digital travel credit. Misalnya, seorang penumpang dari Kupang yang memenuhi kriteria mendapat kredit Rp500 ribu per perjalanan udara. Kredit ini otomatis terpotong saat membeli tiket, apa pun maskapai yang dipilih, selama harga berada dalam batas tarif wajar.

Mari kita hitung dampaknya secara sederhana.

Harga pasar tiket Surabaya–Kupang: Rp3,75 juta.

Subsidi penumpang: Rp500 ribu.

Harga efektif yang dibayar penumpang: Rp3,25 juta.

Maskapai tetap menerima harga pasar yang mendekati biaya, sehingga tetap sehat secara finansial. Negara hanya menutup sebagian connectivity gap, bukan seluruh biaya. Penumpang terlindungi, tetapi sistem tetap disiplin.

Jika dalam satu penerbangan ada 60 penumpang yang memenuhi kriteria subsidi, maka total subsidi negara:

60 × Rp500 ribu = Rp30 juta per flight.

Angka ini jauh lebih kecil dibanding subsidi berbasis maskapai Rp90 juta per flight, tetapi dampaknya lebih tepat sasaran.

Dengan subsidi berbasis penumpang, maskapai tetap bersaing. Maskapai yang lebih efisien bisa menawarkan harga lebih rendah dan menarik lebih banyak penumpang. Maskapai yang boros tidak otomatis diselamatkan negara. Ini menciptakan insentif efisiensi yang sehat.

Dari perspektif kebijakan publik, negara juga lebih mudah mengendalikan anggaran. Subsidi hanya keluar jika ada penumpang yang benar-benar bepergian. Tidak ada kursi kosong yang disubsidi.

Secara teknis, model ini sangat mungkin diterapkan. Identitas digital, sistem tiket elektronik, dan integrasi data kependudukan memungkinkan verifikasi penerima subsidi secara real-time. Negara tidak perlu membangun birokrasi baru yang rumit. Mekanismenya mirip dengan bantuan sosial digital, tetapi diterapkan pada mobilitas.

Kebaruan subsidi berbasis penumpang terletak pada pergeseran fokus: dari penyedia layanan ke pengguna layanan. Negara tidak lagi “memelihara” maskapai tertentu, tetapi memastikan warga bisa bergerak dengan biaya yang masuk akal.

Dengan pendekatan ini, subsidi menjadi alat keadilan sosial, bukan penopang inefisiensi. Maskapai tetap sehat, kompetisi tetap hidup, dan hak mobilitas warga terlindungi. Dalam jangka panjang, ini jauh lebih berkelanjutan daripada subsidi yang menempel permanen pada maskapai.

Subsidi yang baik bukan yang paling besar, tetapi yang paling tepat sasaran. Dan dalam penerbangan, sasaran sejatinya adalah penumpang, bukan pesawat.

Dari Tarif Batas Atas ke Dynamic Pricing dengan Pagar Kebijakan

Selama ini tarif batas atas diposisikan sebagai alat utama melindungi konsumen dari harga tiket pesawat yang melonjak. Niatnya baik, tetapi praktiknya sering bermasalah. Batas harga yang terlalu kaku justru membuat pasar tidak fleksibel, menekan maskapai ketika biaya naik, dan pada akhirnya mengurangi kapasitas. Ketika kursi berkurang, harga justru kembali naik. Di sinilah kebaruan kebijakan diperlukan: beralih dari tarif batas atas ke dynamic pricing dengan pagar kebijakan (public safeguards).

Dalam industri penerbangan, harga tiket secara alami bersifat dinamis. Biaya tetap pesawat besar, sementara permintaan berubah-ubah. Kursi yang tidak terjual hari ini tidak bisa dijual besok. Karena itu, maskapai mengandalkan dynamic pricing untuk menutup biaya dan mengelola risiko. Masalahnya muncul ketika dinamika ini dilepas tanpa pengaman, atau sebaliknya, dikunci terlalu keras oleh batas administratif.

Mari kita lihat secara sederhana lewat contoh biaya.

Ambil satu penerbangan dengan biaya total Rp450 juta dan kapasitas 180 kursi. Agar impas, rata-rata pendapatan per kursi harus sekitar Rp2,5 juta jika terjual penuh, atau sekitar Rp3 juta jika hanya 150 kursi terisi. Ini hitungan dasar cost accounting. Jika negara menetapkan tarif batas atas Rp2,8 juta secara kaku, sementara biaya rata-rata per kursi Rp3 juta, maka setiap penerbangan berpotensi rugi Rp30 juta (150 kursi × Rp200 ribu). Maskapai rasional akan mengurangi frekuensi atau menarik pesawat dari rute tersebut.

Di sisi lain, jika dynamic pricing dibiarkan sepenuhnya tanpa pengaman, harga bisa melonjak tajam saat permintaan tinggi, misalnya musim libur atau saat pilihan rute terbatas. Konsumen merasa “diperas”, dan negara kembali didesak turun tangan.

Pendekatan dynamic pricing dengan pagar kebijakan mencoba menengahi dua ekstrem ini.

Dalam model ini, negara tidak mengatur angka tiket harian, tetapi memastikan biaya struktural tetap rasional. Avtur, bandara, navigasi, dan teknologi operasi dikelola agar tidak menciptakan lonjakan biaya mendadak. Dengan biaya yang stabil, dinamika harga juga lebih terkendali.

Secara praktis, jika biaya per kursi stabil di sekitar Rp3 juta, maka harga dinamis bergerak di rentang yang wajar: lebih murah saat permintaan rendah, lebih mahal saat puncak, tetapi tidak ekstrem.

Pagar kedua adalah kewajiban akses minimum. Untuk rute strategis dan kelompok rentan, negara dapat menetapkan porsi kursi tertentu yang dijual dalam rentang harga terjangkau. Misalnya, 30 persen kursi harus tersedia di bawah harga tertentu, atau penumpang tertentu menerima travel credit digital.

Contoh sederhana: dari 180 kursi, 50 kursi dijual di kisaran Rp2,5 juta untuk penumpang prioritas. Sisanya mengikuti harga dinamis. Maskapai tetap bisa menutup biaya dari kursi lain, sementara akses publik tetap terjaga.

Dari sudut pandang bisnis, dynamic pricing memungkinkan maskapai memaksimalkan revenue per flight tanpa harus mengorbankan frekuensi. Dari sudut pandang publik, pagar kebijakan mencegah lonjakan yang tidak masuk akal.

Ini bukan deregulasi, melainkan regulasi cerdas. Negara berhenti mengatur angka tiket satu per satu, dan mulai mengatur sistem: biaya, akses, dan transparansi.

Tarif batas atas yang kaku sering kali tampak melindungi konsumen, tetapi diam-diam merusak pasokan. Dynamic pricing dengan pagar kebijakan menawarkan jalan tengah yang lebih realistis. Harga boleh bergerak mengikuti pasar, tetapi negara memastikan sistemnya sehat dan adil.

Dalam penerbangan, stabilitas harga jangka panjang tidak lahir dari pembatasan angka, melainkan dari biaya yang rasional dan regulasi yang memahami cara kerja industri.

Peta Jalan Reformasi Aviasi dengan Orientasi Kebaruan

Reformasi kebijakan tiket pesawat tidak bisa dilakukan dengan satu kebijakan instan. Ia memerlukan peta jalan yang bertahap, realistis, dan berorientasi biaya. Tujuannya jelas: meredam gejolak jangka pendek, menurunkan biaya struktural di jangka menengah, dan membangun ketahanan aviasi nasional dalam jangka panjang. Berikut peta jalan yang membumi dan bisa dikerjakan.

Jangka Pendek (0–2 Tahun): Quick Wins untuk Stabilitas dan Kepercayaan. Fokus tahap awal adalah meredam lonjakan harga dan memulihkan kepercayaan publik. Kebijakan harus cepat terasa, tetapi tetap rasional secara biaya.

Pertama, penyesuaian fiskal avtur untuk rute strategis. Jika harga avtur diturunkan 5 persen untuk rute tertentu, biaya penerbangan bisa turun sekitar Rp9 juta per flight (5% dari Rp180 juta). Dengan 150 penumpang, ada ruang penurunan harga sekitar Rp60 ribu per kursi tanpa menekan maskapai.

Kedua, diskon bersyarat PSC dan landing fee berbasis on-time performance (OTP). Bandara memberi potongan tarif jika maskapai mencapai OTP tertentu. Jika potongan ini setara Rp5 juta per flight dan mendorong pengurangan delay, penghematan biaya ganda tercipta: tarif turun dan avtur di darat berkurang.

Ketiga, optimalisasi slot dan jam operasi bandara padat. Mengurangi delay rata-rata 5 menit bisa menghemat Rp2–3 juta per penerbangan. Ini quick win yang murah tetapi berdampak nasional.

Keempat, subsidi langsung penumpang daerah 3T melalui digital travel credit. Misalnya Rp300 ribu per penumpang sasaran. Negara melindungi akses warga tanpa mensubsidi kursi kosong.

Kelima, publikasi struktur pembentuk harga tiket. Transparansi membuat publik memahami bahwa harga bukan sekadar “kemauan maskapai”, sekaligus meningkatkan akuntabilitas kebijakan.

Jangka Menengah (3–5 Tahun): Menurunkan Biaya Struktural. Tahap ini fokus pada pembenahan sistem yang lebih dalam.

Pertama, implementasi A-CDM nasional di bandara hub. Jika A-CDM memangkas rata-rata 10 menit keterlambatan, penghematan bisa mencapai Rp50 juta per flight untuk pesawat yang beroperasi intensif. Ini langsung menurunkan unit cost.

Kedua, reformasi tarif bandara berbasis kepadatan trafik. Bandara padat diberi insentif efisiensi, bandara sepi diberi tarif moderat untuk menjaga konektivitas.

Ketiga, pembangunan MRO regional yang berdaya saing. Jika perawatan dalam negeri menurunkan biaya 10 persen dari Rp60 juta per flight, ada penghematan Rp6 juta per penerbangan.

Keempat, konsolidasi rute dan armada agar pesawat dan kursi sesuai permintaan. Ini menurunkan biaya per kursi tanpa menaikkan harga.

Kelima, skema insentif berbasis kinerja layanan, bukan volume semata.

Jangka Panjang (5–10 Tahun): Ketahanan dan Kedaulatan Aviasi. Tahap akhir membangun fondasi jangka panjang.

Pertama, industri aviasi terintegrasi hulu–hilir, sehingga biaya tidak bocor ke luar negeri.

Kedua, kemandirian energi aviasi melalui SAF domestik untuk stabilitas harga.

Ketiga, pembentukan lessor dan pembiayaan pesawat nasional agar risiko kurs berkurang.

Keempat, pengembangan hub udara berbasis ekonomi wilayah, bukan sekadar trafik.

Kelima, reformasi regulasi tarif adaptif dan berkeadilan yang melindungi konsumen tanpa mematikan pasar.

Dengan peta jalan ini, tiket pesawat tidak lagi ditangani secara reaktif. Ia dikelola sebagai hasil dari sistem biaya yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Penutup: Tiket Murah Bukan Tujuan, Sistem Efisien adalah Jawaban

Pada akhirnya, persoalan tiket pesawat tidak sesederhana “mahal atau murah”. Yang sering luput dipahami publik adalah bahwa harga tiket hanyalah hasil akhir dari serangkaian biaya yang panjang: avtur, bandara, perawatan pesawat, pembiayaan, hingga manajemen operasi. Jika biaya-biaya ini dibiarkan tinggi dan tidak efisien, maka tiket murah hanya akan menjadi slogan musiman, bukan kenyataan yang berkelanjutan.

Selama ini, kebijakan sering terjebak pada negosiasi harga di hilir—menekan maskapai agar menurunkan tarif—tanpa menyentuh akar persoalan di hulu. Akibatnya, setiap musim liburan persoalan yang sama berulang: harga naik, publik resah, pemerintah turun tangan, lalu masalah kembali muncul tahun berikutnya. Ini bukan solusi, melainkan rutinitas tahunan.

Pendekatan yang lebih sehat adalah mengelola sistem biaya secara rasional. Jika avtur lebih kompetitif, operasi bandara efisien, pesawat tidak terlalu lama menunggu di darat, dan perawatan bisa dilakukan di dalam negeri dengan biaya wajar, maka harga tiket akan turun dengan sendirinya. Tidak perlu instruksi menurunkan tarif, karena sistemnya memang memungkinkan.

Dengan cara pandang ini, negara tidak lagi berperan sebagai “penetap harga”, melainkan sebagai pengelola ekosistem. Pemerintah memastikan setiap mata rantai bekerja efisien dan adil, sementara maskapai diberi ruang untuk beroperasi secara sehat. Penumpang pun diuntungkan, bukan hanya lewat tiket yang lebih terjangkau, tetapi juga layanan yang lebih andal dan aman.

Pada titik itulah penerbangan berfungsi sebagaimana mestinya: sebagai alat pemersatu wilayah dan penggerak ekonomi, bukan sumber kegelisahan publik. Dalam dunia aviasi, harga yang adil tidak pernah lahir dari paksaan. Ia tumbuh dari sistem yang rasional, efisien, dan dikelola dengan keberanian untuk berubah.

Referensi:

Air Transport Action Group (ATAG). (2020). Aviation: Benefits Beyond Borders. Geneva: ATAG.

Doganis, R. (2019). Flying Off Course: Airline Economics and Marketing (5th ed.). London: Routledge.

ICAO. (2013). Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) Manual (Doc 9971). Montreal: International Civil Aviation Organization.

ICAO. (2017). Manual on Air Transport Regulation (Doc 9626). Montreal: International Civil Aviation Organization.

OECD. (2014). Rebuilding Transport Infrastructure for the 21st Century. Paris: OECD Publishing.

World Bank. (2019). Air Transport Infrastructure: Efficiency, Costs, and Connectivity. Washington, DC: World Bank.