Selama beberapa tahun terakhir ini situasi negara ini sedang dirangsek oleh ide “penistaan agama.” Fenomena ini mencuat ke ruang publik saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengutip surat Al Maidah 51 dalam orasinya kepada warga kepulauan Seribu agar mereka tidak mudah dikelabui oleh pembodohan politis yang berbalut agama.

Akhirnya, tafsiran dan ajakan Ahok berbuah kekalahan bagi dirinya pada Pilkada DKI 2017, bahkan membuatnya harus menerima vonis hukuman 2 tahun penjara. Tidak hanya Ahok, beberapa waktu yang lalu Sukmawati Soekarno Putri membacakan sebuah puisi tentang Indonesia di pertunjukkan busana Anne Avantie.

Dalam puisinya tersebut Sukmawati mencoba membangun perspektif keindonesiaan yang bertaut dengan wajah Islam. Akhirnya, puisi Sukmawati banyak menuai cercaan dan hampir terjerat pasal penistaan agama. Lalu, Sukmawati meminta maaf di hadapan publik guna menyelesaikan masalah yang hampir masif.

Selain Sukmawati ada juga, calon gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga hampir terjerat kasus serupa. Ia juga membacakan puisi yang isinya menyinggung soal adzan. Alhasil, banyak orang yang mengecam dan mengancam Ganjar Pranowo. Ternyata, setelah diklarifikasi puisi yang dibacakan oleh Ganjar Pranowo adalah puisi karya KH. Mustofa Bisri.

Setelah mengetahui siapa sosok dibalik puisi tersebut, orang-orang yang menganggap Ganjar telah melecehkan agama segera meminta maaf. Selain soal puisi, belum lama ini seorang mantan pengajar filsafat UI yaitu Rocky Gerung juga membicarakan perbedaan fiksi dan fiktif. Dalam penjabaran arti kata fiksi dan fiktif, ia mengambil contoh fiksi adalah kitab suci. Menariknya, pernyataan Rocky Gerung yang sifatnya abstrak pun juga dianggap sebagai penistaan agama oleh kelompok moderat sehingga ia juga terseret ke dalam arus kasus yang serupa.

Ironi memang, negara yang identik dengan kemajemukan malah hidup dalam polarisasi, salah satunya agama. Negara demokratis yang malah membredel satu sama lain karena perbedaan perspektif yang tidak dapat diterima. Akhirnya, ide penistaan agama menjadi muara solutif bagi kalangan yang kontra dengan pluralitas dan demokrasi, demikian sebaliknya.

Fenomena penistaan agama sedang marak terjadi dan fenomena ini semakin subur karena ditunjang oleh undang-undang yang mendefinisikan penistaan agama secara konkret. Padahal, konstitusi negara kita sangat demokratis, artinya, memberikan ruang kepada setiap orang atau kelompok untuk mengekspresikan diri, pemikiran, ideologi, budaya dan agama dan lain-lain. Tentu, tentang penistaan bukan barang baru dalam rentang sejarah kehidupan demokratis di negara ini.

Setara Institute mencatat bahwa terdapat 97 kasus penistaan agama dari tahun 1965 sampai 2017. Kasus penistaan agama kian marak malah dalam babak baru kehidupan Indonesia yaitu di era Pasca-Soeharto. Terdapat sekitar 88 kasus penistaan agama pada era ini. Ini merupakan realitas yang ironis, ide ini kian subur justru dalam masa reformasi yang telah berhasil menggulingkan rezim otoriter.

Realitas ini memunculkan sudut pandang bahwa gama tidak memiliki sumbangsih konstruktif dalam hidup demokratis. Dengan demikian, muncul sebuah pemikiran definitif bahwa agama sudah tak relevan karena tak sejalan dengan kemanusiaan yang berkait erar dengan demokrasi.

Ambivalensi Agama

Dari paparan kenyataan di atas harus diakui bahwa agama di Indonesia telah melumpuhkan kehidupan demokrasi yang dengan lelah dan darah kita rintis dengan meretas rezim Orde Baru. Seharusnya, di masa Pasca-Soeharto demokrasi kita menjadi lebih baik dan terjamin, karena sudah tidak ada kekuatan yang mengekang dan merepresi. Ironinya, sekarang agama malah menjadi diktaktor baru dalam ranah deliberatif.

Sungguh kenyataan pahit yang harus kita terima bahwa dulu agama yang juga terkekang dan tertekan di masa lampau, kini menjadi pengekang dan penekan bagi siapa saja yang tak sesuai dengan tolok ukur yang dimilikinya. Dewasa ini, agama menjadi sangat definitif.

Akan tetapi, ada pemandangan menarik dari fenomena “politik penistaan agama” yakni semua orang bersatu padu turun ke jalan pun media sosial untuk mengutarakan ketidaksetujuan mereka terhadap rentet fenomena itu.

Sampai hari ini saya belum pernah melihat terdapat kumpulan masa yang turun ke jalan menolak penukaran pesawat CN-235 buatan Habibie dengan beras ketan atau para intelektual berdoa bersama di Monas menolak larangan buku yang berideologi Marxis. Dari fenomena itu, kita dapat memahami bahwa agama tidak sepenuhnya destruktif, karena agama mampu memberikan idealisme yang dapat diasup oleh emosi dan nalar.

Akan tetapi, agama tidak semata “memberikan” tetapi juga “mengajak” untuk memikirkan ulang tentang idealisme yang dihayati itu. Dengan mengajak orang untuk memikirkan ulang, maka agama telah membatalkan sisi destruktifnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan budaya intelektual (pemikiran yang kritis-metodik) dalamnya agar agama menjadi konstruktif. Dengan demikian, kita harus melihat agama secara ambivalen, karena tidak sepenuhnya ia destruktif, melainkan juga konstruktif.

Intelektualitas dalam Agama

Pemikiran kritis merupakan jalan kepada pembaruan tatanan. Hari-hari ini pemikiran kritis seolah menjadi musuh bagi idealisme masyarakat dan pemerintahan yang “baik”. Padahal, intelektualitas dalam tatanan masyarakat, termasuk agama pernah melahirkan pembaruan yang struktural dan masif.

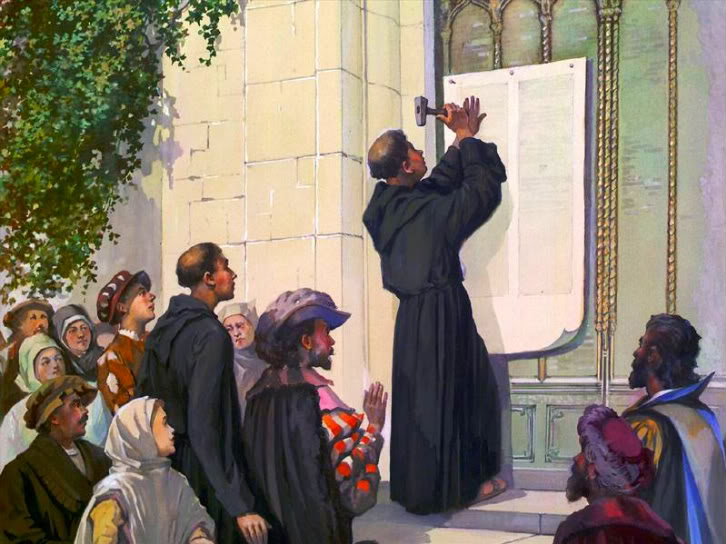

Salah satunya adalah peristiwa reformasi Martin Luther di Jerman pada abad ke-16. Pada masa itu, gereja mendominasi segala lini kehidupan manusia. Melalui kekuasaan absolut, gereja memanipulasi cara berpikir umat sehingga mereka tidak berani berpikir kritis terhadap apa pun.

Luther menggugat otoritas dan dosa struktural yang gereja lakukan melalui 95 dalil yang dipaku pada pintu gereja Wittenberg. Ulah Luther ini telah menyadarkan banyak orang untuk berani berpikir ulang atas idealisme dan realitas. Dari narasi ini, kita dapat melihat bahwa tidak selamanya agama anti-intelektualitas sehingga ia mendatangkan pencerahan dalam tatanan masyrakat.

Seperti yang dikatakan oleh St. Agustinus yang dikutip oleh Paul Budi Kleden dalam artikel Ratzinger tentang Tema politik bahwa iman adalah suatu actus intellectualis, sebuah tindakan rasional manusia untuk memahami dunia dan mempertanggung-jawabkannya. Artinya, agama memiliki kelekatan dengan nalar sehingga ada kebebasan berpikir dalamnya.

Dalam hal ini, kita dapat menyadari bahwa agama tidak sekadar membuat tenang tetapi juga mengajak kita berpikir ulang terhadap apa pun. Dalam tatanan sosial, ia berperan untuk mendekonstruksi dan merekonstruksi serakan teks. Hari-hari ini, masyarakat kita menjadi masyarakat yang lepas nalar dan bangkrut budaya sehingga terbangun sebuah masyarakat dalam tempurung bahkan hanya di atas tempurungnya dan bersengketa dengan tempurung lain. Kenyataan ini harus menjadi tantangan dan tanggung jawab agama untuk menghadirkan pencerahan di tengah keredupan nalar.