Pembacaan penggalan karya oleh penulis merupakan hal paling tak menarik dalam sebuah acara bedah karya. Hal ini terjadi di acara bertajuk Panggung Sastra Antologi Joglo 19 di Wisma Seni Taman Budaya Jawa Tengah (23/3/2018).

Bagi saya, pembacaan karya bisa indah di pendengaran hanya bila peroleh sentuhan musik. Hal ini tidak bisa dilakukan sembarang orang, akhirnya hanya mereka yang memiliki latar belakang musik dan mengenal betul bagaimana memperlakukan panggung yang laik tampil di hadapan publik.

Sejauh ini saya baru bisa menikmati pentas pembacaan karya sastra utamanya puisi melalui kehadiran AriReda, Banda Neira, atau yang lebih muda lagi: Merah Bercerita. Itupun lebih kepada puisi.

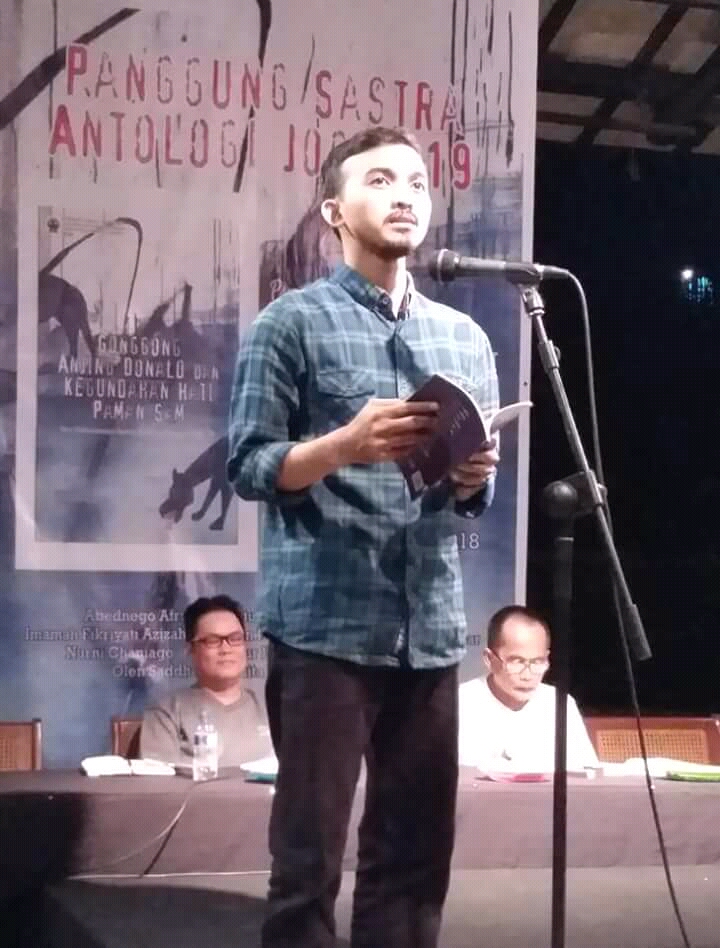

Malam itu, sebagai permulaan acara bedah Antologi Joglo “Gonggong Anjing Donald dan Kegundahan Hati Paman Sam”, penulis-penulis yang karib dengan sunyi terpaksa (sebab dipaksa) berdiri dengan gentar di hadapan publik yang hadir guna membaca penggalan cerpen yang ditulisnya. Ini jelas mengganggu kepercayaan diri penulis meski tak semuanya.

Sementara bagi sebagian publik yang hadir, peristiwa demikian menjadi semacam elegi. Mereka dipaksa menyimak pembacaan cerpen yang sungguh tak enak didengar. Spontanitas dalam seni panggung tak melulu membuahkan hasil baik, dan panggung sastra malam itu menjadi satu buktinya.

Begawan puisi, Yudhistira ANM Massardi sahaja rutin melakukan latihan dengan Uniloka Musik sebelum pelaksanaan pentas pembacaan puisi di berbagai kota. Rasanya, sulit menyandingkan dengan keputusan meminta para penulis membaca penggalan tulisannya hanya berselang beberapa menit setelah kedatangannya di sebuah acara sastra.

Kendati demikian, upaya pihak penyelenggara untuk memberi panggung bagi para penulis patut diberi tabik. Tujuan pihak penyelenggara jelas mulia: mengentaskan penulis dari dera kesunyian setiapkali memproses tulisan. Maka, sesekali penulis perlu tampil di hadapan publik dengan penuh percaya diri.

Kegagalan Membaca

Penyair asal Gresik, Mardi Luhung hadir untuk membedah 12 cerpen yang termaktub dalam antologi Gonggong Anjing Donald dan Kegundahan Hati Paman Sam. Sejak semula Mardi tak sungkan mendaku sebagai pembaca yang gagal. Pembacaan yang dilakukannya tak cuma sekali masih menyisakan ruang rahasia antara dirinya dan cerpen-cerpen dalam antologi.

Istilah “pembaca gagal” bukan hal baru dalam dunia pembacaan karya. Istilah itu hendak menunjukkan sikap rendah hati manusia pembaca yang dalam makna lain memberi penghargaan penuh pada penulis. Alih-alih menuduh seorang penulis gagal sebab tak berhasil memberi kawruh atas esensi karyanya, manusia pembaca memilih memelihara kesadaran akan keterbatasan pikiran dan imajinasi yang dimiliki. Keterbatas itulah yang diyakini membuatnya gagal menembus pikiran dan imajinasi penulis yang termaktub dalam sebuah karya.

Dalam catatan pembacaan yang dilampirkan dalam antologi, Mardi mengatakan bahwa 12 cerpen yang ditulis oleh 12 penulis berbeda memiliki ruang lain yang tak sama dengan ruang nyata yang kita hadapi.

Meski dalam proses kurasinya, kurator tak menentukan satu tema khusus toh akhirnya 12 cerpen yang lolos kurasi memiliki garis sambung antara satu dengan lainnya. Buktinya, Mardi bisa menggolongkan ruang lain yang dimiliki 12 cerpen tersebut dalam 3 ruang saja: hadirnya arwah atau tokoh gaib, pikiran lain, dan jatuh bangun manusia (hlm. 98).

Hal ihwal arwah atau tokoh gaib misalnya dijumpai dalam cerpen Kereta dari Langit karya Abednego Afriadi, Gara Gati karya Impian Nopitasari, Bejo Cilaka karya Nurni Chaniago, Ketika Pulung Mengantar Pulang karya Yessita Dewi, dan Gonggong Anjing Donald dan Kegundahan Hati Paman Sam karya Y. Agusta Akhir. Arwah dan tokoh gaib berwujud dalam bentuk arwah orang mati, reinkarnasi, tokoh peminta-minta yang ternyata bukan manusia biasa, sampai sosok pencabut nyawa.

Cerpen yang memiliki ruang lain dengan menghadirkan pikiran lain ialah Surat Pelukis karya Faqih Sulthan, Puan Penembang karya Imamah Fikriyati Azizah, Timur Angin karya Rizka Nur Laily Muallifa, Pembunuhan yang Gagal karya Thea Arnaiz Le, dan Hujan Tanpa Jeda di Kota yang Terang dan Tanpa Gairah karya Olen Saddha. Pikiran lain itu misalnya kemendadakan akan terjadinya satu peristiwa, merencanakan pembunuhan meski si tokoh sedang di dalam ambulan, dan hal ihwal lain yang sulit ditemui sebab-akibatnya.

Sementara ruang lain yang terakhir ialah hal ihwal jatuh-bangun manusia. Kedua cerpen yang memiliki ruang ini ialah Hak Asasi karya Liswindio Apendicaesar dan Pertautan Tiga Hati karya Astuti Parengkuh. Dalam Hak Asasi, manusia dibendakan. Manusia dari pihak yang sebelumnya aktif melakukan pemberdayaan terhadap makhluk lain: hewan dan tumbuhan, menjadi pihak yang diberdayakan. Di Pertautan Tiga Hati yang dibendakan ialah nasib manusia bukan manusia secara fisik.

Garis linier yang diperoleh dari 12 cerpen yang ada rasanya bukan kebetulan belaka. Mardi Luhung berkelakar bahwasanya antologi tersebut hanya perlu diberi pengantar barang satu atawa dua halaman entah oleh siapa. Pengantar mengisahkan hal ihwal seorang penulis yang hendak menulis novel tapi gagal.

Akhirnya, yang berhasil terkumpul sekadar kisah-kisah pendek yang dapat disimak pembaca setelah menuntaskan pembacaan terhadap tulisan pengantar. Hal yang demikian pernah dilakukan Mardi terhadap dua cerita pendeknya. Ia memberi pengantar tak terlalu panjang lalu meletakkan dua cerita pendeknya berurutan.

Cerita itu akhirnya dimuat di Koran Tempo. “Sebaiknya antologi ini batal dicetak dan acara (panggung sastra, pen) malam ini ditiadakan saja. 12 cerpen diberi pengantar lalu dikirim untuk seleksi sayembara novel DKJ (Dewan Kesenian Jakarta, pen). Siapa tahu menang.” Tsah!