Di Indonesia, segala sesuatu yang berbau pusat selalu dianggap lebih hebat dibanding apa yang ada di daerah. Stereotip itu rupanya juga berlaku di kalangan wartawan. Wartawan yang bertugas di pusat, persisnya yang bekerja untuk media-media besar, akan dianggap punya level yang lebih tinggi dibanding wartawan di daerah, apalagi yang berada di kabupaten-kabupaten antah berantah.

Bagi saya, orang yang berpikiran seperti itu biasanya kurang wawasan, kalau bukan kurang pengalaman. Atau, bisa jadi orang itu punya wawasan dan pengalaman, tapi tak sampai kepikiran ke arah kenyataan lain. Sebab, perkara “pusat-daerah” dalam dunia kewartawanan ini memang lain daripada yang lain.

Wartawan di daerah, baik itu yang berstatus kontributor media nasional maupun reporter media lokal setempat, nyatanya tidak selalu kalah hebat dibanding mereka yang bertugas di pusat.

Mau bukti? Main-mainlah ke Simalungun, kabupaten tempat JR Saragih bertakhta. Kalian yang merasa wartawan mentereng dari pusat, akan tahu betapa hebatnya wartawan-wartawan lokal di sana. Mereka tidak hanya mampu menghasilkan berita, tapi juga rata-rata lebih sejahtera.

Masih sangat jelas di ingatan saya, ketika itu tahun 2014, saya meliput longsor di jalur menuju Kota Parapat di pinggiran Danau Toba. Di kanan kiri saya, ada beberapa wartawan lokal yang tengah membidikkan kamera yang lensanya nyaris sepanjang lengan saya. Sementara saya sendiri, oleh kantor media saya yang konon lebih mentereng, hanya dibekali ponsel android untuk semua fungsi.

Tak cuma kamera mahal, banyak pula dari mereka yang sudah bermobil dan punya rumah. Dari mana? “Ya, dari kadis-kadis itu lah, Bro,” kata seorang di antara mereka, menjawab pertanyaan saya dengan santai.

Belum sampai di situ, suatu hari di kesempatan lain saat hendak liputan bareng, saya dibonceng oleh seorang kawan. Dia wartawan media lokal di Siantar, sebuah kota kecil di tengah Kabupaten Simalungun. Kami mendapati ada razia kendaraan oleh sejumlah polisi setempat. Jumlah polisinya tak banyak, hanya sekitar 5-6 orang.

Saat itu, kami juga disetop lantaran sepeda motor kami tidak dilengkapi kaca spion. Namun, alih-alih menyerahkan uang kepada si polisi untuk menghindari tilang, si polisi itu yang justru memberi sedikit hasil “tangkapannya” kepada kami.

“Kalau nggak dikasihnya tadi, kita beritakan, Bro!” kata si kawan setelah beberapa meter kami meninggalkan lokasi razia. Saya ngakak plus bangga waktu itu.

Bahkan, ada satu anekdot yang pernah saya dengar dari kawan: kalau belum bisa “nanduk” (minta ‘jatah’ dari pejabat), belum sah jadi wartawan.

Sampai di sini sudah paham, kan, yang saya maksud? Ya, kehebatan wartawan daerah barangkali memang bukan menghasilkan berita-berita menggemparkan, semisal mengungkap korupsi besar atau praktik dinasti kekuasaan, yang radiusnya bisa menyita perhatian banyak pembaca di seluruh penjuru negeri. Tapi, dalam hal “memaksimalkan” status sebagai wartawan, hingga urusan menyejahterakan diri, mereka rata-rata lebih ahli.

Yang saya ceritakan baru satu, di Simalungun. Di daerah-daerah lain yang saya dengar dari kawan-kawan, kondisinya juga sama. Rata-rata mereka memang lebih hebat dibanding wartawan pusat dan yang bekerja di media besar. Mereka mampu menjadikan pejabat-pejabat dan pengusaha nakal di daerah sebagai ATM berjalan mereka.

Terus, kalian meradang bahwa itu tak patut dikatakan hebat? Kalian marah bahwa itu melecehkan profesi jurnalis? Oke, saya paham, saya pun sebetulnya sependapat dengan kalian.

Tetapi begini, apakah kalian tak pernah berpikir bahwa kalian sesungguhnya hanya karyawan perusahaan, ya karyawan perusahaan, yang kebetulan bergerak di bidang industri media, alih-alih jurnalis yang mengemban profesi mulia dan berisiko tinggi?

Bukan maksud saya mengagitasi kalian supaya durhaka terhadap perusahaan kalian yang sudah menggaji kalian saban bulan. Bukan! Terus terang, empat jempol akan saya berikan untuk kalian yang bisa (pura-pura) menafikan kenyataan itu dan tetap fokus menjalankan tugas jurnalistik dengan idealisme dan independensi yang kukuh dan murni.

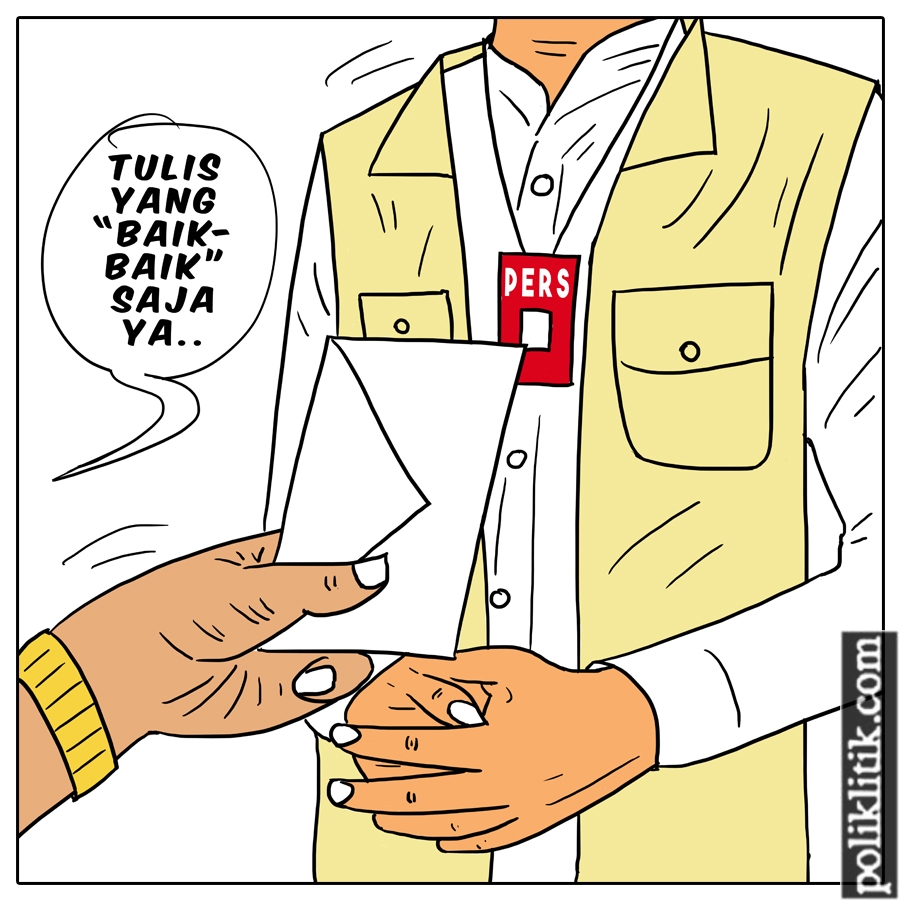

Tapi saya mau tanya, ada berapa jumlah wartawan yang seperti itu? Sebab sepengalaman saya, baik ketika masih bekerja di daerah maupun di pusat, hampir semua wartawan, sekalipun yang bekerja di media besar, tetap mau menerima “pucuk” (orang pusat menyebutnya “jale”) dari narasumber.

Malah tak sedikit pula yang “jemput bola”, menelepon, ketemuan di kafe, ditraktirin makan dan minum, dan saat berpisah digenggamkan amplop.

Lagipula, apakah ada jaminan bahwa wartawan pusat, juga wartawan-wartawan yang bekerja di media besar (saya sengaja memakai kata ‘bekerja’ karena wartawan pada dasarnya cuma pekerja perusahaan), memang benar-benar lebih hebat dalam urusan menghasilkan berita yang berkualitas?

Apakah semua wartawan pusat dan wartawan media besar lebih bagus tulisannya dibanding wartawan daerah dan media lokal? Apakah semua wartawan pusat dan media besar lebih lihai dan kritis dalam mewawancarai narasumber ketimbang wartawan daerah?

Kalau jawabannya rata-rata lebih hebat, mungkin saya bersepakat. Tapi kalau dikatakan semua, jelas itu keliru. Apalagi, rata-rata media besar sekarang ini lebih suka merekrut wartawan yang baru lulus kuliah atau minus pengalaman sekalipun yang direkrut tak punya insting jurnalistik yang baik dan tak punya daya kritis yang kuat dalam mewawancarai narasumber.

Sebab, bagi perusahaan-perusahaan media bermodal besar, yang paling penting adalah si wartawan bisa diberi TOR sebanyak-banyaknya seraya lebih mudah “melarang” mereka untuk menerima amplop, yang pada gilirannya akan membuat nama baik perusahaan mereka terjaga. Perkara hasil reportase si wartawan bagus atau jelek, itu bisa diberesi oleh para editor, karena yang terpenting adalah berita yang digarap “laku dijual”.

Artinya, jika kita berani mengakui, wartawan-wartawan di pelosok daerah itu sebetulnya juga mampu menghasilkan berita yang berkualitas kalau mereka mau.

Namun, mereka memilih “mengolah” bahan berita bagus yang sudah mereka genggam menjadi “sumber penghasilan”, dan sebisa mungkin menjadikannya berkelanjutan, karena mereka tak dibayar dengan layak.

Apa lacur, standar hebat dalam dunia kewartawanan kita akhirnya memang terbagi dua: hebat dalam hal menghasilkan berita berkualitas, dan hebat dalam urusan menyejahterakan diri “secara mandiri” dengan status wartawan yang dimiliki. Dua kehebatan itu muskil menjadi satu kesatuan karena perusahaan-perusahaan media kita masih memperlakukan wartawannya sebatas sebagai karyawan.