Sedang ramai diperbincangkan dugaan seorang guru SMA negeri di Jakarta Selatan, melakukan kampanye anti-Jokowi terhadap para siswanya di sekolah. Publik bereaksi, terkhusus di media sosial, banyak yang mengecam perilaku guru tersebut.

Sebab, saat ini proses kampanye Pemilu Presiden/Wapres sedang berlangsung. Tentu peristiwa serupa di atas sangat seksi dipermasalahkan, apalagi dugaan “kampanye hitam” tersebut dilakukan di sekolah.

Padahal sangat jelas dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018, bahwa lembaga pendidikan; sekolah, pesantren dan tempat ibadah sangat terlarang dimanfaatkan untuk aktivitas kampanye politik.

Misalnya, jelas termaktub dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 280 Ayat (1) huruf c, d, dan h yang berbunyi, “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain; d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; dan h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.”

Berbagai reaksi muncul dari lembaga seperti Bawaslu, Dinas Pendidikan sampai Kemdikbud, semua urun bicara merespon kejadian ini. Bahkan Gubernur DKI Jakarta meminta agar guru yang berstatus ASN itu segera ditarik dari sekolah.

Tapi fakta lain menunjukkan, walaupun sang guru mendapat reaksi negatif dari media (sosial) termasuk birokrasi, justru sang guru dibela oleh para siswa dengan aksi unjuk rasa mendukung sang guru di lapangan sekolah. Secara moral sang guru “didukung” oleh siswa.

Beberapa poin penting yang mesti digarisbawahi publik, terkhusus pegiat pendidikan, berkaca dari peristiwa di atas adalah; Pertama, proses penyelesaian masalah ini mesti terang-benderang disampaikan ke publik. Baik secara etika maupun yuridis. Misalkan oleh Bawaslu atau Dinas Pendidikan DKI.

Jika benar-benar dugaan “doktrin anti-Jokowi” (meminjam istilah di beberapa media online) terhadap siswa oleh oknum guru terbukti, tentu mesti dituntaskan secara etis maupun yuridis oleh lembaga terkait. Harus ada sanksi tegas; etis dan yuridis sebagai pembelajaran publik.

Tapi jika faktanya tidak seperti yang diberitakan media, yang sudah kadung viral, maka wajib hukumnya pihak sekolah, Bawaslu dan Dinas Pendidikan DKI merehabilitasi nama baik sang guru di depan publik. Agar prasangka publik tidak terus tertuju kepada sang guru. Sebab persoalan ini sangat mengganggu psikologis yang bersangkutan, keluarga dan sekolah.

Yang tak kalah penting adalah, proses pembelajaran di sekolah pasti akan terganggu. Fakta sebaliknya yang menunjukkan sang guru justru didukung oleh siswanya -dengan unjuk rasa di sekolah- adalah ekpresi atas freedom of speech, tetapi akan mengganggu proses pembelajaran. Walaupun kita harus paham, jika dukungan moral siswa tersebut tidak bisa menjadi legitimasi atas perbuatan oknum guru jika terbukti bersalah nantinya.

Kedua, mengapa prosesnya mesti terang-benderang disampaikan ke publik? Sebab persoalan tentang guru di republik ini sudah sangat menumpuk. Mulai dari keadilan bagi guru honorer yang tak kunjung tiba, kekerasan oleh guru, pelecehan seksual siswa oleh guru, guru menjadi korban tindak kekerasan siswa/orang tua, proses pembelajaran di kelas yang tak menarik, tingkat literasi yang rendah, sampai pada kompetensi guru yang dinilai sangat rendah secara nasional.

Guru sebagai entitas terdepan dalam rangka mencapai tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV; “mencerdaskan kehidupan bangsa”, memiliki peran sangat strategis. Beban di pundaknya sudah sangat berat.

Apalagi di tengah momentum kampanye Pemilu sekarang. Apapun narasi terkait Capres/Cawapres pasti bakal menjadi bahan politisasi dan pemberitaan, oleh siapapun; terkhusus bagi tim sukses pasangan Capres/Cawapres.

Ketiga, juga sangat mendesak dilakukan di masa kampanye ini adalah pengawasan dari Kepala Sekolah termasuk Pengawas Sekolah terhadap aktivitas guru. Memang sudah menjadi tugas pokok seorang kepala sekolah dan pengawas untuk melakukan supervisi dan pengawasan terhadap kinerja guru. Maka dibutuhkan komunikasi “segi empat” yang baik antara siswa, wali kelas, orang tua dengan kepala sekolah.

Bayangkan, jika gaya dan kualitas guru kita tak ubahnya seperti politisi yang acap kali muncul berseliweran di televisi dengan ragam kebohongannya, mau di bawa kemana arah pendidikan kita?!

Siswa jangan lagi takut melaporkan jika ada oknum guru yang melakukan kampanye terselubung atau terang-terangan di depan kelas (terkusus siswa kelas XII yang sudah punya hak pilih), untuk meminta siswa memilih salah satu calon. Siswa wajib melaporkan hal tersebut pada kepala sekolah untuk diselidiki dan diberikan pembinaan bahkan pada level sanksi terberat, kepada oknum guru tersebut.

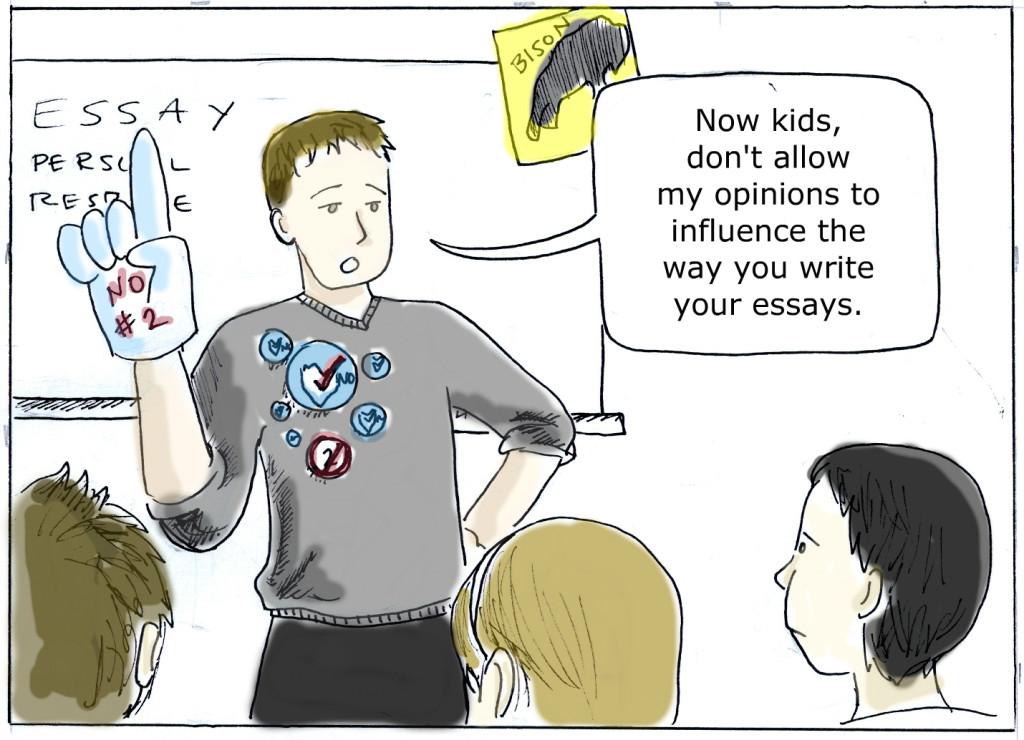

Guru memiliki preferensi politik secara personal, tentu itu tak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika preferensi politik pribadi guru tersebut disampaikan ke siswa di sekolah dan ruang kelas, dengan nada kampanye, apalagi dengan muatan indoktrinasi memusuhi calon tertentu. Inilah yang sangat berbahaya.

Keempat, peristiwa ini dapat dijadikan momentum oleh Bawaslu untuk mengawasi dengan sangat ketat, terkhusus sekolah/madrasah/pesantren yang nota bene dimiliki oleh pribadi/yayasan swasta. Tak sedikit pemilik sekolah swasta/yayasan yang berafiliasi dengan partai politik, bahkan para politisi itulah pemilik yayasan sekolah swasta tersebut.

Bagaimana para guru dan siswa bisa bersikap independen, jika pemilik yayasan/sekolah adalah orang partai?

Inilah yang mesti diawasi secara ketat. Politisasi dan kampanye politik di sekolah, madrasah dan pesantren mutlak terlarang. Sebab lembaga pendidikan bukan sebagai tempat politik partisan. Jika sekolah/pesantren sudah berubah menjadi arena kampanye dan aksi dukung-mendukung calon, maka kemana lagi kita akan menitipkan idealisme pendidikan itu, di tengah aktivitas politik yang nafasnya adalah pragmatisme?