Agaknya tidak ada teori yang lebih kontroversial dari Teori Evolusi Darwinian. Setelah mengarungi lautan menumpang KMS Beagle dan mengklaim ide ‘evolusi kompetitif’-nya di Galapagos, Darwin menjadi sosok yang dipuji sekaligus dicaci dunia. Penganut kreasionis mencacinya, Darwin dianggap mereduksi superioritas dan keilahian karena menempatkan manusia dan kera dalam sejalur bercabang pohon evolusi.

Namun—mungkin—penganut agnostik dan ateis mendapatkan semacam momen kedua untuk menohok agamawan, setelah sebelumnya terjadi saat Galileo membuktikan kebenaran Copernicus dan meruntuhkan pandangan Gereja soal pusat tata surya. Ya, akhir-akhir ini ada yang mencoba membuka kembali perdebatan soal itu melalui isu ‘konspirasi flat-earth’.

Jadilah Teori Evolusi menjadi teori paling ditolak agamawan, di sisi lain dalam disiplin yang lain evolusi itu sudah dianggap kebenaran. Darwin mengklaim mengembangkan ide evolusinya dari teori ‘evolusi geologi’-nya Lyell yang ia baca dari ‘The Principles of Geology’ selama pelayarannya itu.

Padahal dalam disiplin biologi, Darwin bukan yang pertama kali menyampaikan soal evolusi. Justru biolog Prancis Lamarck-lah yang menjadi pionir. 50 tahunan sebelum Darwin, Lamarck telah mengungkapkan teori evolusinya—yang lebih ‘lembut’ dan sesuai dengan perkembangan baru biologi modern.

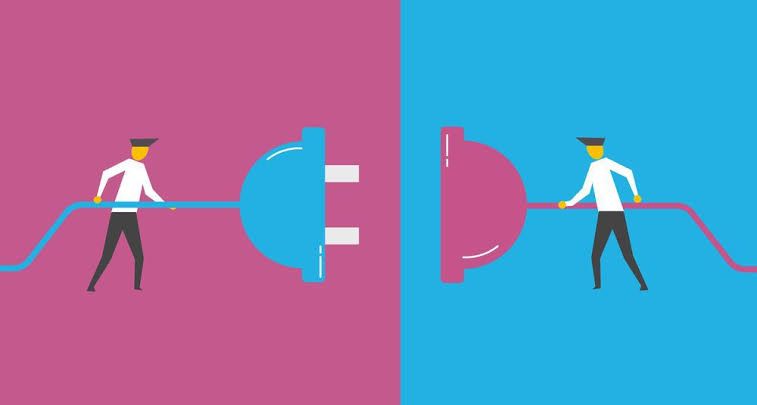

Jika Evolusi Darwin mengusung tema ‘pertarungan’ organisme dalam bertahan melewati seleksi alam, sebaliknya evolusi Lamarck menganggap bahwa ‘kerja sama antar organisme’-lah yang membuat sekelompok spesies bisa bertahan dan berevolusi. Jika Darwinian berprinsip ‘struggle for life’, maka Lamarckian berasas ‘collaboration for life’. Saya tidak akan melanjutkan ulasan soal evolusi, tapi mari kira beralih soal ‘dampak’ perbedaan dua pandangan evolusi itu.

Prinsip bekerja sama, berjejaring, dan berkoneksi dewasa ini semakin menguat di kalangan akademisi—dan praktisi bisnis. Secara filosofis, Fritjof Capra menguraikan betapa terdapat ‘the hidden connection’—koneksi tersembunyi di alam kehidupan kita.

Kita mengenal istilah ‘The Butterfly Effect’nya Norton Lorenz dalam Teori Kekacauan, yang beranggapan bahwa ‘kepak sayak kupu-kupu bisa menyebabkan badai’. Secara sosiologis, koneksi kuat jejaring kehidupan sosial juga diuraikan dengan sangat apik oleh Christakis & Flower dalam bukunya Connected.

Sederhananya, bisa dikatakan bahwa semua manusia, makhluk hidup, makhluk tak hidup, dan bahkan makhluk non-benda terhubung satu sama lain. Dan untuk menjaga keseimbangan itu, semua harus bekerja sama, bukan berkompetisi. Pakailah prinsip evolusi yang berbasis kolaboratif-nya Lamarck, bukan evolusi kompetitif-nya Darwin.

Dalam dunia bisnis, kebutuhan perilaku kolaboratif semakin mencuat setelah muncul revolusi industri 4.0 yang disokong oleh internet—dan kata kunci dalam dunia cyber adalah: koneksi. Perhatikan bahwa bahkan dalam dunia bisnis yang dianggap sangat mengedepankan kompetisi pun saat ini masuk pemahaman soal kolaborasi. Revolusi Industri 4.0 yang menggelindingkan fenomena disrupsi, akan menjadi ‘juggernaut kedua’ yang menggilas siapa saja yang tidak terkoneksi dan tidak mampu berkolaborasi.

Sayangnya, kita kadung tergila-gila oleh kompetisi. Semua ingin jadi pemenang, lalu pemenang mendapatkan semua yang ia inginkan dan yang kalah ditinggalkan. Jadinya para penentang ide Darwin pun dalam perilakunya mengikuti evolusi kompetitif Darwin, ‘Struggle for Life’.

Jika elite memperebutkan jabatan politik maka masyarakat memperebutkan sekolah favorit. Tapi bagaimanakah sekolah favorit itu? Tentu sekolah yang banyak mengantar siswanya menjadi juara kompetisi. Jadilah di era disrupsi dan koneksi yang lebih membutuhkan kolaborasi ini, kita malah cenderung berkompetisi.

Sekolah favorit itu adalah sekolah yang banyak siswanya menjadi juara olimpiade, juara lomba, meraih nilai ujian terbaik, dan juara-juara lainnya. Berlombalah orang tua mencarikan anaknya porsi sekolah terbaik, agar anaknya nanti dididik juga berlomba menjadi terbaik—dengan definisi terbaik itu adalah yang bisa menyingkirkan saingan-saingan yang lain.

Kebijakan zonasi akhirnya menimbulkan kontroversi, akibat kesenjangan yang niscaya karena kompetisi antar sekolah tersebut. Ekosistem kompetisi meniscayakan kesenjangan, dan kesenjangan berkontribusi pada kompetisi yang makin ketat. Terus terang, dulu saya juga menjadi pengikut ide ini tapi hal itu kini terasa konyol.

Jarang sekali—untuk tidak mengatakan tidak ada—sekolah yang mendidik siswanya menjadi terbaik dalam perspektif ‘kolaborasi’ bukan kompetisi. Padahal siswa perlu diajari bekerja sama, untuk apa?

Untuk menyelesaikan persoalan lingkungan! Sekolah perlu menetapkan kebijakan bahwa siswa terbaik bukanlah mereka yang menang lomba atau rangking tertinggi, tapi mereka yang punya empati dan mampu bekerja sama merealisasikan proyek-proyek sosialnya—berdasarkan ilmu yang mereka pelajari. Inilah pendidikan yang nyata, bukan sekedar simulasi sebagaimana yang ada dalam kompetisi.

Ya benar, bahwa kompetisi itu masih fungsional, tapi dalam batasannya yang wajar. Kita masih perlu mengajari anak soal kompetisi, karena itu juga membentuk ketangguhan diri. Tapi pikiran-pikiran kolaboratif perlu diajarkan lebih dominan. Ajak siswa memahami persoalan lingkungan atau problem masyarakat, bimbing mereka menemukan ide penyelesaiannya, arahkan mereka untuk saling bekerja sama menyelesaikan masalah, dan dampingi mereka menggunakan pelbagai ilmu yang dipelajari untuk merealisasikan proyek-proyek tersebut.

Dengan begitu, maka generasi kita akan terhindar dari individualisme dan mulai membangun koneksi. Generasi kita akan terhindar dari kebiasaan ‘mengakumulasi kesejahteraan’ demi kepuasan pribadi, meminjam bahasa dalam bukunya Keith Ferrazzi: ‘Never Eat Alone’, jangan makan sendiri. Karena bahkan sebagai organisme, kita ini bukan sekedar ‘seorang’ manusia, tapi seperti ungkapan Bruce Lipton dalam ‘The Biology of Beliefe’-nya, ‘kumpulan 50 triliun sel individual yang bekerja sama’.