Jika suatu hari kamu hidup bermasyarakat atau di dunia kerja, saya sarankan kamu untuk berlatih berbasa-basi terlebih dahulu supaya kamu bisa diterima di lingkunganmu.

Basa-basi. Satu kata yang menurut KBBI mengandung arti tata-krama atau adat sopan santun dalam pergaulan. Basa-basi. Satu kata yang selalu dianggap mempunyai makna positif.

Namun, bagi saya formula satu kata itu masih sulit saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selama hidup di kota, semenjak kecil saya tidak pernah bermain jauh-jauh, hingga sekarang pun begitu. Teman yang akrab dengan saya pun bisa saya hitung dengan hitungan jari. Bertemu dengan orang baru pun saya enggan berbicara terlebih dahulu. Bahkan jika dalam situasi di mana saya bersama orang-orang yang tidak begitu saya kenal, saya lebih memilih untuk bermain handphone.

Saya sering berada dalam situasi di mana saya bersama orang-orang dalam ruang yang sama seperti di dalam kereta, sedang antre, ataupun duduk bersebelahan dengan orang lain, saya seringkali memilih diam dan memberi jarak. Pikirnya, jika saya mengajak ngobrol terlebih dulu, saya akan dianggap mengganggu.

Maju sekian tahun ke depan, pola yang sama masih saya hidupi ketika saya tinggal di Jogjakarta. Sudah hampir tiga tahun saya tinggal di rumah kos-kosan di sini, tapi sampai sekarang saya tak tahu siapa nama tetangga sebelah rumah, nama Pak RT nya pun saya tidak tahu. Bahkan nama Ibu penjual m akanan tempat saya sering beli pun saya tidak tahu, termasuk nama Aa Burjo pun saya tidak pernah tahu. Berbeda hal nya dengan cerita kawan saya di tempat tinggal yang berbeda, dia tidak pernah tahu nama-nama kawannya satu kos. Sungguh miris.

Kemudian, berbicara mengenai basa-basi, seperti yang sudah saya katakan, saya jarang membuka percakapan ataupun berbasa-basi, seperti bertanya “Makan, mbak?”, “Mau kemana Mbak?” “Baru pulang ya Mbak?”. Those are only rhetoric questions!, pikir saya. Saya juga sempat berpikir bahwa saya dan orang lain terlalu sibuk dengan aktivitasnya hanya untuk mengobrol dan berbasa-basi sehingga saya lebih memilih sibuk sendiri misalnya dengan cara memainkan handphone saya.

Akan tetapi, hal ini lantas menjadi pikiran ketika saya melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di sebuah desa. Saat itu, untuk pertama kalinya saya terjun langsung ke masyarakat dan berhubungan langsung dengan mereka. Selama KKN, saya dan kawan-kawan disambut baik oleh mereka, kami dikenal oleh satu desa, kami berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat, dan eksistensi kami tentunya diakui. Awalnya saya merasa terganggu karena saya akan sering bertemu dengan masyarakat, akan sering dituntut untuk mengobrol dengan mereka, hadir di setiap acara desa, dituntut harus akrab dengan pemuda dan pemudi desa, hingga ikut bergotong royong jika ada acara desa. Bukan hanya terganggu, saya juga merasa kesulitan untuk membiasakan diri saya menjadi cakap bergaul dengan masyarakat di sana. Adanya dikotomi antara masyarakat kota dan masyarakat desa yang individualis – guyub bahkan saya benarkan. Saya sempat membenarkan bahwa saya individualis, yang berarti saya lebih memilih untuk melakukan sesuatu sendiri dan bermanfaat bagi diri saya sendiri. Hal itu jelas sangat berbeda dengan karakteristik masyarakat di tempat penugasan, mereka lebih senang berkumpul dan melakukan sesuatu bersama-sama dalam segala hal. Tolong-menolong untuk acara pernikahan, ketika ada bencana, dan perbaikan jalan misalnya, masih hidup di sana. Mereka lebih memilih merelakan waktunya untuk menolong sesama daripada harus mengeluarkan uang, yang mana bagi masyarakat perkotaan, malahan segala sesuatunya sudah tergantikan oleh tenaga uang (upah). Budaya gotong-royong di kalangan masyarakat perkotaan sudah sulit ditemui karena sebuah alasan yang mereka sebut ‘waktu’ yang lebih berharga daripada uang, dan hasil karya individu yang dinilai tinggi.

Pada awalnya saya merasa tuntutan yang mengharuskan saya untuk bisa bergaul dengan masyarakat adalah masalah, terutama dalam hal berbasa-basi dan hadir di setiap acara desa. Saya merasa mengalami cultural shock, sebagai anak ‘kota’ yang tiba-tiba harus hidup di desa dengan segala budaya dan nilai yang berbeda. Namun, lama-lama saya merasa ada transisi yang cukup smooth – seperti berbincang dengan Ibu pondokan dan keluarga, dengan Ibu-Ibu pengajian, bermain bersama pemuda-pemudi dan anak-anak di sana. Saya merasa hal-hal seperti itu tidak salah untuk dilakukan. Kemudian saya sadar, ternyata saya hanya butuh sedikit waktu untuk terbiasa.

Tinggal di desa selama kurang lebih dua bulan, saya menemukan pola hidup yang berbeda dengan yang saya temukan di tempat saya belajar. Tinggal di desa menuntut saya untuk lebih banyak berbicara, berbicang, dan berkomunikasi dengan masyarakat terutama dengan Bapak dan Ibu pondokan tempat saya tinggal. Saya bisa dengan mudahnya hapal nama seseorang karena interaksi dan komunikasi yang terjadi di antara kami berjalan baik dan cukup sering. Jelas berbeda dengan di kota, interaksi jarang dan nama tetanggapun tidak pernah mau cari tahu.

Jadi saya melihat manusia mempunyai kemampuan untuk beradaptasi. Nilai atau kebudayaan bukanlah sesuatu yang absolut, bukan sesuatu yang ‘kalau sudah dari sananya begitu’ tidak bisa berubah. Itulah Indonesia. Saya melihat kultur dan nilai itu fluid, dan yang menentukan dan memilih adalah kita.

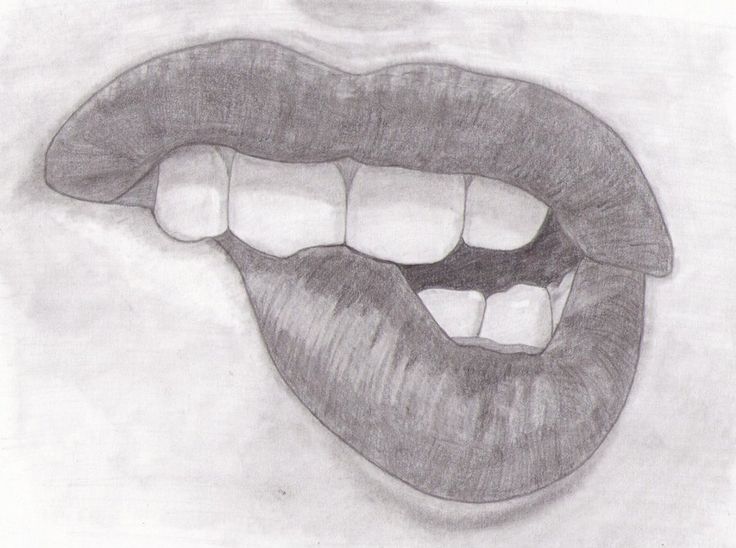

Saya sadar bahwa supaya diterima oleh orang lain atau masyarakat, kita harus bisa akrab dengan mereka, salah satu caranya yaitu dengan mulai berbasa-basi. Walaupun hanya basa-basi dan lips service saja tapi bisa mengakrabkan dan mendekatkan. Karena dari basa-basi, obrolan bisa merembet kemana saja, dan dengan basa-basi, keberadaan kita bisa cukup diterima oleh orang lain. Kita hidup bermasyarakat, maka kita harus bersikap bermasyarakat.

Supaya saya lebih bermasyarakat di bangsa yang bermasyarakat ini, mungkin yang akan saya lakukan nanti adalah menyapa orang-orang di kantor, mengajak ngobrol terlebih dahulu orang yang duduk di sebelah saya, dan menyimpan handphone saat saya sedang mengobrol dengan orang lain. Semoga saya bisa terbiasa untuk basa-basi.