Kita bisa membayangkan pada medio 1980-1990an di Indonesia, sekumpulan mahasiswa berada di tempat fotokopian memperbanyak sejumlah buku dan menggandakan tiap babnya jadi beberapa jilid. Ada rasa cemas dan takut, sebab mereka bisa dibekuk aparat atau intel yang menyamar jadi mahasiswa.

Itu karena buku yang mereka gandakan dilarang rezim Orde Baru. Buku “kiri” kata pemerintah, dan dituding mengandung unsur komunis yang membahayakan negara. Mahasiswa harus berhati-hati ketika memfotokopi buku-buku itu. Hati-hati membawanya, hati-hati pula membacanya. Kalau tidak, mereka bakalan berakhir di penjara.

Di masa itu, pembacaan buku-buku yang dilarang pemerintah menjadi kewajiban bagi gerakan mahasiswa melawan kediktaktoran, sebab ia menumbuhkan pemikiran kritis yang coba dikikis pemerintah. Membaca menjadi kegiatan rutin, dan mahasiswa di masa itu percaya membaca buku dapat mengubah keadaan.

Sebelum reformasi, Orde Baru berusaha mencegah tumbuhnya sikap kritis masyarakat dengan melarang peredaran berbagai macam buku cap kiri ataupun yang berisikan kritik pada pemerintah. Di antara buku-buku yang dilarang itu, yang paling terkenal adalah “tetralogi Buru” Pramoedya Ananta Toer. Balairungpress menceritakan penangkapan dan pemenjaraan tiga orang mahasiswa asal Yogyakarta pada tahun 1980-an karena kedapatan menjual dan menyimpan buku-buku Pram.

Leila S. Chudori juga menggambarkan situasi tersebut dalam novelnya Laut Bercerita (2017). Mahasiswa sibuk memfotokopi buku-buku Pram, juga buku-buku “kiri” penulis Amerika Latin dan mendiskusikannya. Sang tokoh berkata, “membawa-bawa fotokopi buku karya Pramoedya Ananta Toer sama saja dengan menenteng bom: kami akan dianggap berbahaya dan pengkhianat bangsa.”

Dinamika perbukuan di lingkungan universitas pada masa itu memang tampak menarik. Nezar Patria dalam wawancara dengan pocer.co mengatakan, “di zaman kami, membaca perlu dua perjuangan. Pertama, memperoleh fisiknya. Kedua, memahami isinya.” Membaca bagi mahasiswa menjadi semacam tindakan heroisme, selain daripada usaha untuk melawan kepicikan. Harus ada usaha guna mendapatkan buku, kehati-hatian dalam membaca, dan diskusi rutin untuk memahami buku yang dibaca.

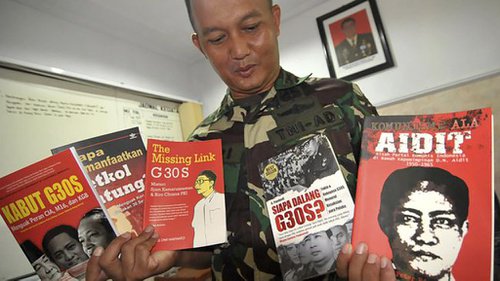

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, atmosfer perbukuan di Indonesia terlihat membaik. Buku-buku yang sebelumnya dilarang sudah beredar luas dan bisa dengan mudah didapat dan dibaca, tak seperti sewaktu Soeharto masih berkuasa. Meski, memang masih ada kaum-kaum reaksioner dan bahkan aparat yang main aksi sendiri menyita buku-buku cap “kiri”.

Namun, meski buku bisa dengan mudah diakses, kondisi literasi masyarakat, terutama di lingkungan universitas tempat bersemayamnya akademisi dan intelektual, cukup memprihatinkan. Padahal sebagai tempat utama berjalannya kegiatan pendidikan, universitas seharusnya membangun budaya literasi yang baik. Tanpa adanya budaya baca dan tulis, pendidikan belum berjalan sepenuhnya.

Bukan rahasia lagi kalau budaya literasi di universitas masih buruk keadaannya. Rahma Sugihartati dalam opininya “Mahasiswa Milenial” di Kompas pada 1 September 2018 menuliskannya dengan miris. Ia melihat kini mahasiswa, “lebih sering menjadi bagian dari leisure class yang menampilkan gaya hidup santai, hedonis, acuh tak acuh, dan lebih banyak memosisikan diri sebagai bagian dari masyarakat konsumer daripada menjadi bagian dari gerakan civil society.”

Mahasiswa yang membaca tulisan ini bisa membuktikannya melalui pengamatan sehari-harinya sendiri di kampus. Perbincangan mahasiswa yang kita dapati kini kebanyakan hanya obrolan ngalor-ngidul mengenai media sosial ataupun persoalan harga merek barang tertentu. Rasanya bakalan sulit menemukan sekelompok mahasiswa yang mendiskusikan situasi politik atau suatu buku di kampus.

Ketika pertama kali memasuki kampus memang tidak ada indikasi dari pihak universitas untuk mendekatkan mahasiswanya kepada buku. Acap kali yang didapat mahasiswa justru budaya feodalisme dalam bentuk perploncoan yang mengikis nalar dan sikap kritis, dan tentu saja tak ada sangkut pautnya dengan bidang pendidikan.

Setelah kuliah berjalan, dosen juga tidak berusaha mendekatkan mahasiswa dengan kegiatan literasi. Kalau pun ada “perintah” membuat tugas dari buku, dosen tak jarang menyuruh mahasiswa membeli buku bajakan, supaya mendapat harga yang murah. Para akademisi sendiri lebih mengedepankan penulisan jurnal ataupun artikel daripada melakukan penulisan dan penerbitan buku yang prosesnya bakalan panjang.

Adhe dalam Declare! Kamar Kerja Penerbit Jogja (1998-2007) (2007) menulis, “di universitas kita (Indonesia) membuat buku belum menjadi sebuah kebanggaan sebagaimana tradisi di luar negeri.” Kalau sudah begini, implikasinya berarti mahasiswa, termasuk para pengajarnya, banyak yang tidak terbiasa dengan buku.

Penerbitan universitas yang “merana” menunjukkan kering kerontangnya asa perbukuan di kampus. Dari limapenerbitan kampus yang pertama dibentuk pada awal tahun 1970 (UGM, ITB, Unhas, Unair. IKIP Semarang), hanya UGM Press yang terlihat paling mampu mengikuti dinamika perbukuan Indonesia dan masih aktif menerbitkan buku-buku baru, juga membentuk situs webnya sendiri untuk memasarkan bukunya. Penerbitan kampus yanglain kebanyakan sudah mati suri dan tidak aktif lagi.

Keadaan ini sangat disayangkan, sebab seperti yang dikatakan Buldan dari penerbitan Mata Bangsa dalam wawancara bersama Pustaka Kaji, “gengsi intelektual/akademik perguruan tinggi ada di penerbitannya.”

Keberadaan penerbitan kampus sendiri penting untuk menunjang Tri Darma Perguruan Tinggi universitas: pendidikan, penelitian, danpengabdian masyarakat. H.J Koesoemanto selaku direktur pertama UGM Press(1971-1988) menjelaskan hal tersebut dalam bukunya Gadjah Mada University Press: Di Tahun 1988 Dalam Usia 17 Tahun (1989).

Penerbitan kampus mampu menerbitkan buku penunjang pendidikan dan pengajaran, menerbitkan hasil penelitian, dan menerbitkan buku ilmiah populer dalam berbagai bidang untukmasyarakat umum. Keberadaannya menjadi lebih krusial mengingat tingkat literasi yang masih rendah. Sayang sekali bahwa pimpinan-pimpinan universitas membiarkanpenerbitan universitas tersingkir dalam gerusan waktu.

Kini, mahasiswa sudah tak “sepatriot” dulu dalam urusan literasi meski pemerintah sudah lebih terbuka dalam hal bacaan. Mereka tak merasa malu ataupun merasa cemas jika selamaberkuliah tidak menyentuh buku sama sekali. Urusan literasi dipandang sebagai sesuatu yang berat, juga membosankan. Hal yang terpenting bagi mahasiswa kini adalah seputar cepat lulus dan urusan cari kerja setelah wisuda.

Dalam Penghancuran Buku dari Masa Ke Masa (2017), Fernando Báez mengatakan bahwa “identitas” dibentuk melalui ingatan. Jika kita tidak mememiliki ingatan tentang siapa kita, kita tidak akan mengenalsiapa diri kita. Dan saat ini “identitas diri” kita sedang tergeruskarena membaca sudah tak menjadi urusan penting.

Orde Baru yang doyan menyensorbuku memang berbahaya sebab mematikan daya nalar masyarakat. Namun, di balikkaum totaliter yang anti sikap kritis, justru yang lebih berbahaya adalahketiadaan minat. Ketika tidak ada lagi minat untuk membaca, maka buku dengan sendirinya akan mati. Ia akan hilang dari peredaran tanpa perlu dibakar atau dilarang.