Oleh: Queen Vega Latiefah, SMAN 76 Jakarta

Esai favorit lomba: Mengenal Indonesia, Mengenal Diri Kita

Seperti cahaya rembulan di malam hari, seperti itu bayangan orang orang suku Muna terhadap seorang gadis. “Kariya” merupakan salah satu tradisi yang paling sering dilakukan untuk anak anak perempuan yang akan menginjak usia remaja, mereka akan berada disuatu ruangan (yang biasa disebut songi/soa). Gadis-gadis ini dipahat sedemikian rupa agar pemahamannya matang.

Bukan hanya untuk anak-anak perempuan yang akan menginjak usia remaja, kariya juga berlaku bagi seorang gadis yang akan dipinang. Mereka akan berada di ruangan tanpa angin, tanpa cahaya, dan dengan makanan secukupnya dengan kurun waktu satu sampai empat hari dan malam. Adat ini dilakukan dengan tujuan pembersihan diri sebelum ia menikah atau beranjak dewasa, untuk menghindari stress biasanya akan diselingi dengan acara-acara lain seperti rambi wuna, rambi padangga (pemukulan gong), dan mongaro (sandiwara perkelahian). Para kalambe (gadis) selama acara-acara tersebut senantiasa didemonstrasikan sebagai golongan yang telah ditetapkan secara adat.

Dalam kaidah Bahasa Muna, kariya berasal dari kata ‘kari’ yang artinya (1) sikat atau pembersihan, (2) penuh atau sesak. Sedangkan makna kongkritnya berarti ribut atau keributan (keramaian).

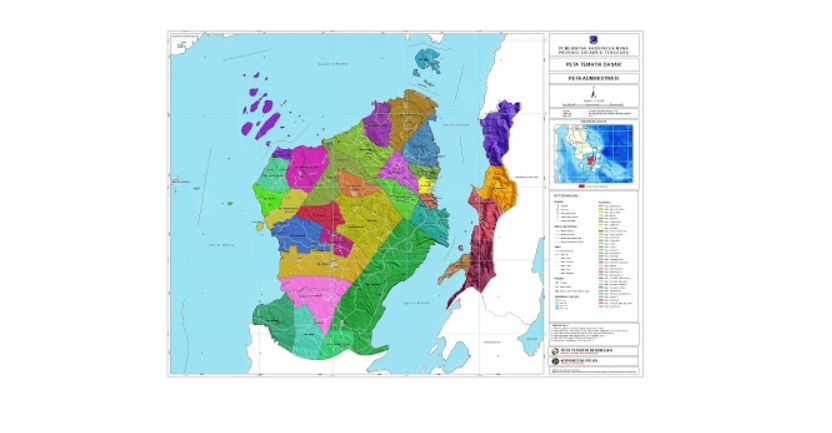

Suku yang berasal dari Sulawesi Tenggara ini sangat menghargai akan kebedaraan perempuan, mereka menganggap wanita menempati salah satu posisi tertinggi di dalam masyarakat Muna, mereka pun dianggap sebagai anugerah karna itu adanya upacara kariya ini dianggap sangat penting untuk karakter mereka. Proses kariya sangat dinanti-nantikan oleh para pemangku adat dan para gadis, proses ini dianggap sebagai pembinaan mental, moral agama, dan perilaku agar kelak memperoleh benih-benih keturunan yang berakal mulia.

“Kadekiho polambu, ane paeho omandehao kofatawalahae ghabu” yang berarti jangan menikah, sebelum engkau mempelajari empat penjuru. Dalam kariya terdapat delapan proses yang diawali dengan pengambilan air yang akan dighombo bersama peserta kariya (air ini diambil untuk menyucikan diri), lalu dilanjutkan dengan kafoluku (memasukkan yang dipingit ke dalam suo/songi), kabhansule (perubahan posisi yang dipingit), kalempagi (membuka pintu pingitan), dan kafosampu (pemindahan peserta kariya dari rumah ke panggung).

Para pemangku adat berharap agar seorang gadis dapat memahami dirinya dalam segi lingkungan, potensi dirinya dan tugas perkembangannya. Raja La Ode Husein (Raja muna ke-16) yang bergelar “omputo sangia” pertama kali mengadakan adanya upacara kariya kepada anak perempuannya yang bernama Wa Ode Kamomo, kebiasaan ini pun tak lekang oleh waktu. Walau terkikis oleh zaman dan banyak yang berpikir bahwa hal-hal seperti ini ‘kuno’, masih banyak yang melakukan upacara ini dan melestarikannya.

Pemerintah Kabupaten Muna pun tetap mempunyai komitmen yang kuat untuk melestarikan budaya Muna yang saat ini mulai terkikis dengan perkembangan zaman. Tak jarang juga, jika seorang gadis yang tidak melakukan upacara kariya akan merasa tersisihkan dan terucilkan oleh sukunya. Sayangnya, kebanyakan anak perempuannya hanya melaksanakannya karna kariya merupakan ritual bukan karna mereka mengerti apa maksud dari upacara ini.

Bagaimana jika para kalambe melanggar dan keluar dari soa/songi ketika sedang dipingit? Masyarakat Muna percaya bahwa yang melanggar akan sial bagi dirinya sendiri dan keturunannya. Proses ini dilakukan dengan harapan bahwa seorang gadis yang telah disyarati dengan ritual kariya maka dianggap telah lengkaplah proses pembersihan diri secara hakiki, karena dengan itu anak perempuan sudah dianggap matang dan siap untuk menghadapi kehidupan dirinya dan kehidupan berumah tangga nanti. Mereka dianggap telah siap untuk melahirkan anak-anak yang cerdas dan dapat membimbing anak-anaknya dikemudian hari.

Tempat khusus untuk melakukan kariya dibedakan menjadi dua, yaitu songi dan suo. Suo digunakan khsusus untuk putri-putri raja dan songi digunakan untuk masyarakat umum, ditaruhnya sang gadis diruangan gelap merupakan analogis bahwa manusia berada di alam arwah yaitu tempat gelap gulita dan hanya Tuhan yang dapat mengetahuinya. Di dalam ruangan itu mereka akan diberi sebuah pemahaman atau petuah (termasuk seluk beluk rumah tangga).

Pembebanan moral kepada perempuan yang terjadi disuku ini sudah terjadi beratus-ratus tahun yang lalu, bahkan mungkin bukan beban, hanya saja perempuan dianggap berperan lebih dominan untuk mengurus anak-anak yang cerdas dan menjunjung tinggi sopan santun adatnya. Kariya dinggap sakral karna dengan itu para anak perempuan bisa ditetapkan menjadi golongan/orang secara adat.

Adat ini berkembang seperti pohon, mungkin terlihat kecil, tapi akarnya menjalar kemana-mana. Kalau saja sedari dulu tidak diciptakan adanya kebiasaan ini mungkin saja tidak ada yang lahir dari benih benih cerdas dan mengerti apa itu sopan santun, “tapi manusia bukan cetakan tunggal mumi adam di atas bumi, yang ditaruh dalam gelas, tanpa keterlanjutan kebudayaan” jelas Goenawan Mohamad dalam Catatan Pinggir 2.

Manusia bukan kanvas putih yang tak pernah digambar dan tak punya jawaban, sadar ataupun tidak tangan-tangan ini menjadi andil dan menjadi sebuah pokok dalam sebuah titik kepercayaan. Mungkin suku ini salah satu tinta kecil yang ada di penjuru Indonesia, tapi harumnya tak pernah hilang walau dihapus. Sekeras apapun kebudayaan ini dihilangkan, rasanya akan tetap ada, alurnya akan selalu ditebak, dan riuhnya akan selalu kembali.

Kariya menjadi tumpuan untuk para gadis akan tanda kedewasaannya, ditangan-tangan mereka pun menggantung harapan-harapan indah yang dicita-citakan dirinya dan sukunya, dia mungkin tunggal, dia mungkin kecil, dan cita-cita itu mengambang seperti balon-balon yang bisa membawanya terbang. Tapi, dia tak gusar, tak kalah, dan tak terbang kesana kemari. Dia tau betul dimana harus ia bawa dan ia taruh harapan itu, dia tau tempat paling aman yang akan membuat jiwa-jiwa itu tumbuh, dia tau dimana dirinya akan berpijak sambil menggenggam balon itu erat erat.

“kebudayaaan yang benar dilahirkan di alam, sederhana, rendah hati, dan murni” tulis Masanobu Fukuoka dalam bukunya The One-Straw Revolution. Kariya tidak digunakan untuk mempersombongkan diri mereka, bukan pula untuk merendahkan diri mereka. Semua dibentuk sedemikian rupa agar kita mengerti bahwa masih banyak hal yang kemurniannya harus dijaga, harus dibawa dimasing-masing pundak dan hati. Logika mungkin melupa, namun sejarah tetap mengukir dan tapak-tapak kaki akan selalu membekas.

Perempuan-perempuan ini seperti sinar rembulan karna mereka yang akan membina dirinya, anaknya, dan keluarganya kelak. Mereka harus kuat namun tetap lembut, harus indah meski lukanya tak kunjung hilang, dan harus menerangi walau jiwanya dimakan kelabu. sesak yang mereka bawa harus tetap tegap, seperti mereka mengangkat mahkota disetiap sisi tubuhnya.

Kaki-kaki mereka yang berjinjit tak akan jatuh meski tersandung, tangan-tangan gemulai mereka akan terus menghiasi setiap tarian, dan jejak-jejak mungil mereka akan tetap mengisi seluruh penjuru ruangan yang akan dilewati kaki-kaki lainnya. Mereka tak lemah, mereka tak perlu dikasihi, karna di dalam tubuh lembut itu bersemayam jiwa-jiwa yang takkan hilang meski disapu mentari.