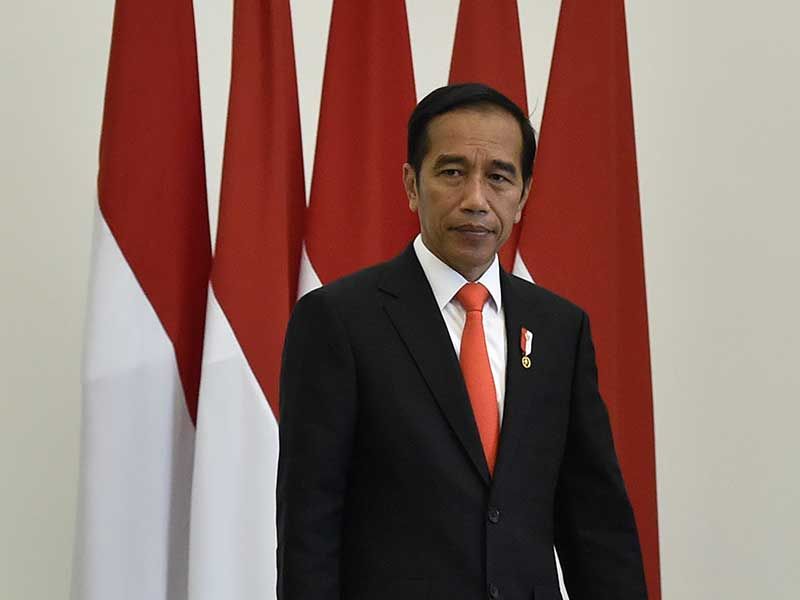

Isu mengenai pemakzulan Presiden dikala pandemi ini menyeruak sejak munculnya diskusi bertajuk “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” yang diinisiasi oleh Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Belum sempat direalisasikan, teror dan ancaman justru berdatangan hingga bernada ancaman pembunuhan. Padahal, diskusi ketatanegaraan tersebut ingin meluruskan bahwasanya menjadikan kinerja Pemerintah dalam menyelesaikan pandemi sebagai sandaran utama untuk melakukan Pemakzulan Presiden merupakan hal yang tergesa-gesa.

Berbagai perbincangan akademik bermunculan guna memberikan pemahaman kepada masyakarat mengenai pemakzulan. Bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia hukum, terkhusus yang berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara, rasanya diskusi pemakzulan adalah topik yang lumrah. Lantas mengapa istilah ‘Makar’ kerap terekspos akhir-akhir ini? Mari menakar seberapa mungkin Pemakzulan Presiden terealisasi dan bagaimana sebuah tindakan dapat dikualifikasi sebagai tindakan makar.

Sebelumnya, upaya Pemakzulan Presiden telah bergema di Amerika Serikat yang dilayangkan kepada Andrew Johnson, Bill Clinton, hingga Donald Trump pada akhir tahun 2019. Namun, upaya parlemen Amerika Serikat melengserkan Donald Trump dengan dakwaan atas penyalahgunaan kekuasaan dan upaya menghalangi penyelidikan kongres tak diterima oleh Senat. Hingga saat ini, Pemakzulan tersebut tak pernah berbuah di Amerika Serikat.

Jika kita retrospeksi beberapa tahun kebelakang, Pemakzulan Presiden sebenarnya sudah familiar pada era Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Pada saat itu, Presiden Soekarno sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

Nada serupa terdengar pada era Presiden Abdurrahman Wahid, yang diberhentikan karena dinyatakan melanggar haluan negara karena ketidakhadiran dan penolakannya untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR RI Tahun 2001.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dilalui dengan 3 (tiga) tahap yang rumit, berbeda corak pada era Gus Dur. Upaya ini menggabungkan pergulatan hukum dan politik yang harus melewati Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, hingga tahapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Jika ditelisik melalui premis Prof. Mahfud MD, model pemberhentian Presiden di Indonesia sendiri menganut sistem campuran antara antara model impeachment dan model forum privilegiatum, yaitu proses penjatuhan Presiden dimulai dengan penilaian dan keputusan politik di DPR RI (impeachment) kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan dan putusan hukum oleh Mahkamah Konstitusi (forum privilegiatum) lalu dikembalikan lagi ke prosedur impeachment, dimana DPR meneruskan ke MPR untuk diputuskan secara politik apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perlu dilanjutkan dengan tindakan Pemberhentian Presiden ataukah tidak.

Konfigurasi politik yang terbangun hari ini cukup aman bagi penghuni istana Negara. Bagaimana tidak, koalisi Presiden kuasai 60,69 persen kursi gerbang pertama menuju proses Pemakzulan Presiden yang dijaga oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, sebanyak 349 kursi di DPR merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tentu hal ini menjadi sorotan mengingat muatan politis akan begitu pekat menyelimuti proses pengusulan pendapat adanya dugaan atau tuduhan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Tentu masih segar diingatan kita bahwa salah satu alasan untuk meninggalkan sistem parlementer ialah guna menghindari tata Pemerintahan yang tidak stabil. Isu pemakzulan yang mengeruak karena aksi pemerintah dalam menangani pandemi memang terkesan silap mata.

Sedangkan, Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dimakzulkan apabila telah terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, komitmen ini sudah menutup celah rapat-rapat bagi pemberhentian hanya karena alasan politis.

Isu ini memang sedang sensitif akhir-akhir ini, dan jelas membuat Pemerintah terkesan paranoid mendengarnya. Masyarakat dan civitas akademika dihantui dengan bayang-bayang ‘Makar’ ketika menghadirkan perbincangan bertajuk Pemakzulan Presiden. Sebagian masyarakat menganggap bahwa bayang-bayang ‘Makar’ ini memberangus kebebasan akademik dan menciderai hak kebebasan berpendapat ditanah demokrasi.

Setelah sebelumnya pasal-pasal Makar di KUHP digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap membungkam kebebasan berekspresi dalam negara demokratis, namun Mahkamah tetap mempertahankan eksistensi pasal Makar yang memiliki berbagai macam bentuk. Maxim felonia implicatur in quolibet proditione rasanya cukup untuk menggambarkan delik makar sebagai tindak pidana yang tergolong berat dan tidak bisa main-main.

Oleh karena kualifikasinya sebagai delik formil, maka seseorang atau kelompok orang dapat dikenakan pasal Makar apabila terdapat niat (voornemen), adanya permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering), dan tindakan tersebut tidak harus sampai selesai, atau tidak harus menyebabkan Presiden mangkat atau terguling dari tahtanya dengan cara yang inkonstitusional.

Artinya cukup dengan adanya ancaman keberlangsungan pemerintahan dan kedaulatan negara. Niat yang dimaksud dianggap telah ada apabila terbukti ada permulaan pelaksanaan, dan permulaan pelaksanaan tersebut dianggap ada apabila memenuhi ketentuan pasal 53 KUHP.

Selanjutnya, guna menilai adanya permulaan pelaksanaan khususnya berkenaan dengan perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan, diserahkan pada penilaian Hakim. Bukan berarti tidak mencerminkan adanya kepastian hukum, namun hal demikian menjadi bagian dari kewajiban hakim sebagaimana yang dimaksud oleh maxim ius curia novit.

Sebagian kelompok menilai bahwa pasal Makar adalah pasal karet karena tidak bersandar pada kata “aanslag” yang berarti serangan sebagai kata asli dari Kitab Undang-Undang Belanda yang kemudian diterjemahkan dengan kata Makar.

Namun apabila Makar dimaknai dengan adanya serangan secara fisik, tentu akan sangat berbahaya. Artinyapun, negara dalam hal ini hanya berperan pasif atau menunggu sampai benar-benar terjadi perbuatan berupa serangan fisik, padahal yang diserang adalah bagian vital yakni Presiden atau jajarannya. Tentu, delik ini harus selalu diberikan lampu kuning agar para penegak hukum tak keliru dalam menjatuhkannya.

Pada akhirnya, kita tidak dapat menghalau diskusi-diskusi ketatanegaraan yang bermunculan walau dengan topik yang sensitif. Toh, presentase kemungkinan Pemazulan dilakukanpun sangat kecil ditengah Indonesia yang semakin memperkokoh sistem presidensialnya. Namun, diskusi tersebut harus dipagari dengan optik ketatanegaraan dan tidak diciderai dengan pergulatan politik didalamnya agar dapat dipandang konstitusional oleh semua pihak sebagai sarana freedom of expression. Vivat Academia, Vivat et Republica!