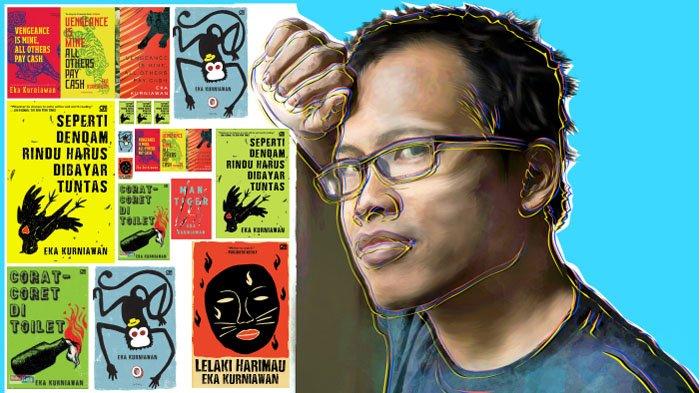

Andai saya Eka Kurniawan, saya pasti dengan bangga menerima “Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi 2019”. Banyak alasan saya untuk bangga. Paling tidak, secara ekonomis, saya akan terbantu, apalagi dalam waktu dekat akan mengeluarkan biaya yang tak sedikit untuk pernikahan (bantung, dong!).

Saya juga akan bangga karena pamor saya sebagai penulis “recehan” selama bertahun-tahun ini pelan-pelan akan terangkat. Saya mungkin akan semakin percaya diri untuk menerbitkan novel atau kumpulan puisi, atau juga kumpulan esai dari berbagai media. Sudahlah, mari berterus terang: saya takut menerbitkan buku karena saya tak punya nama.

Ya, ya, ya, di luar sana mungkin akan banyak menghujat saya lalu berkata bahwa saya ini pecundang sejati: masa tak berani mengambil risiko, Bung? Untuk ini, saya tak mau ambil risiko. Saya tak mau jadi prajurit tanpa senjata. Apalagi, konon, industri perbukuan kita sudah semakin lesu. Kolumnis-kolumnis mulai kekurangan media. Belum lagi kita bicara tentang bajak-membajak buku. Lebih laris buku bajakan daripada buku asli. Aduh, kita juga belum menyentuh ketidakberpihakan negara kepada industri buku, melalui pajak dan perlindungan. Persekusi marak kita dengar. Masih mau lebih banyak lagi?

Sudah, jangan. Saya takut generasi muda malah jadi takut untuk menulis. Bagaimanapun, bangsa ini harus dirawat dengan pikiran. Dan, pikiran harus diawetkan melalui berbagai tulisan. Terlalu banyak oknum yang mencoba memecah-belah bangsa ini melalui proyek berita bohong.

Hanya penulis yang bisa meluruskan berita bohong tersebut. Artinya, sangat menggetarkan jika membayangkan negara ini tanpa penulis. Dalam pada inilah saya tak mau meracuni pikiran anak-anak bangsa dengan fakta getir ini: pemerintah sama sekali tak peduli pada penulis. Benar-benar tak peduli.

Jika pemerintah menghargai, apa yang sudah mereka lakukan? Maaf-maaf saja, saya harus mengatakan ini bahwa pemerintah cenderung memperlakukan penulis sebagai recehan belaka. Karena itu, saya sangat sepakat dengan, katakanlah ini kecemburuan, Eka Kurniawan: bahwa negara sama sekali tak peduli dengan kebudayaan dan pekerja seni, apalagi penulis. Bayangkan, nominal untuk sebuah nomenklatur sakral saja: “Anugerah Kebudayaan” dihargai Rp50 juta, bahkan dengan potongan pajak pula itu.

Dan, pada saat bersamaan, tanpa nomenklatur “Anugerah”, tetapi “hadiah” atau “bonus”, negara justru mengeluarkan dana miliaran rupiah, beberapa diangkat pegawai negeri sipil (PNS), beberapa biaya traveling-nya ditanggung negara. Sampai di titik ini saya merenung tiada henti: mana sebenarnya lebih bergengsi, “anugerah” atau “bonus”?

Harus ditegaskan bahwa saya tak sedang menyepelekan atlet. Mereka sudah melatih otot mereka bersusah payah. Mereka berhak atas berbagai prestasi yang mereka torehkan. Namun, pada saat yang sama, semestinya negara juga tak bisa menyepelekan pekerja seni dan penulis, bukan?

Apalagi, konon, mereka ini adalah perawat pikiran baik. Mereka ini adalah pekerja di balik layar. Mereka ini adalah duta bangsa terselubung. Pariwisata kita meningkat agaknya bukan karena kinerja atlet, bukan? Lebih mungkin adalah karena pekerja seni dan penulis. Itulah jasa-jasa pekerja di balik layar ini.

Mau fakta lebih spektakuler? Begini, kalau boleh jujur, negara ini sejatinya lahir dari rahim pikiran penulis. Trio Bung Besar, misalnya, bersuara bukan dari lidah saja, tapi dari tulisan-tulisan mereka. Parni Hadi juga meneguhkan hal yang kurang lebih sama.

Ia mengatakan bahwa kelahiran Indonesia bisa dirujuk dari kumpulan puisi Muhammad Yamin, setidaknya hingga termaktubnya sakral suci: Sumpah Pemuda. Di sinilah barangkali benar bahwa, agak memelintir credo Sutarzi Calzoum Bahri (yang menurut saya juga memodifikasi ayat Kitab Suci), bahwa pada mulanya adalah kata. Dipelintir lebih jauh, kita akan sampai pada pernyataan filosofis dari filsuf Muhammad Iqbal: negara lahir dari tangan para penyair. Sekali lagi, saya tak sedang menyepelekan atlet.

Saya hanya sedang mengetengahkan ini: mengapa kita begitu remeh pada para penulis? Ini penting, dan saya pikir, ini momentum yang baik. Meski saya tahu, setelah Eka Kurniawan melakukan penolakan “anugerah kebudayaan” ini, saya sangat yakin bahwa negara tetap tak akan peduli pada nasib para penulis dan pekerja seni. Sudah ada bukti. Ingat, misalnya, ketika Tere Liye memprotes negara: apakah ada perubahan signifikan? Tiada, bukan? Jadi, hal yang sama saya pikir akan tetap berlaku juga. Siapa Eka Kurniawan di mata negara?

Suaranya, meski merupakan tumpukan dari suara para pegiat seni dan penulis, akan tetap menjadi suara diam di mata negara. Bagi negara, menghargai seorang pegiat seni dengan label “Anugerah Kebudayaan” agaknya sudah sama dengan menghargai segenap suara-suara diam itu. Ya, mau bagaimana lagi, inilah namanya zaman edan. Kegigihan merawat intelektualisme dipandang remeh begitu rupa. Dan, itu semua semata dipandang sebagai aktivitas ekonomi belaka. Bagaimana kita harus menjelaskannya?

Simpel saja. Penerbit, misalnya, (konon lagi, pemerintah, bukan?) menghargai tulisan kita bukan dari seberapa lama kita merenung, berimajinasi, melakukan riset; bukan dari berapa banyak buku yang kita kupas; bukan dari seberapa suntuknya kita menghadap laptop lalu mencorat-coret kertas; bukan dari berapa lama kita mengasingkan diri dari keramaian demi menyepi di rumah, atau bahkan di kamar. Mereka mengartikan tulisan kita dengan sangat sederhana: berapa harga kertas, gaji editor, biaya distribusi buku.

Ide kita yang terangkum dalam kata-kata disederhanakan menjadi ukuran angka-angka yang membuat kita ngeri. Jika harga buku setelah cetak Rp100.000,00, maka hak milik penulis hanya sekitar 10 persen (penulis dengan nama melambung punya harga lain, tetapi tak sampai 20 persen). Hak milik kita setelah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun untuk mengawinkan kata dan fakta kalah telak oleh peristiwa percetakan yang tak sampai seminggu.

Lebih ngeri lagi karena pada kenyataan, royalti itu kemudian dikenai pajak supernetto, seperti sudah dijabarkan oleh beberapa penulis besar dalam ulasan mereka (Dee Lestari dan Tere Liye).

Saya tak mengerti soal pajak. Itu bukan basis keilmuan saya. Namun, melimpahnya pajak itu membuat penulis seolah-olah kaya sehingga pajaknya dipatok tinggi tanpa memikirkan modal awal. Di mata pajak, modal awal menulis hanya dihargai dari wujud buku. Buku dimaknai sekadar kumpulan kertas.

Pajak melupakan modal berapa lama kita berimajinasi, bersuntuk ria, lalu menyepi dari kegirangan dunia. Bukankah itu menggetirkan? Sudah jelas, bukan? Bahwa di mata negara, yang dihargai itu adalah tumpukan kertas, bukan tumpukan perenungan bagaimana kita merangkum ide-ide itu.

Sudahlah, mari akhiri tulisan ini dengan tegak, meski dengan aroma kekalahan. Paling tidak, para penulis bisa mendamaikan hatinya bahwa kini mereka sedang berhadapan dengan orang-orang tak waras. Berkelahi dan memberi penjelasan pada orang seperti ini tentu adalah hal yang muskil untuk dilakukan. Daripada terjadi peperangan, lebih baik kita diam atau menolak.

Jadi, Eka Kurniawan sudah benar. Ia setidaknya mendonasikan uangnya kepada, ah, sungguh, saya tak mau menyebut mereka sebagai orang gila. Bagaimana dengan Anda?

Kolom terkait

Penulis, Tiba Masa Panen pun Belum Tentu Panen

Tere Liye dan “Kutukan” sebagai Penulis

Guntur Romli, Jonru, dan Nasib Penulis Buku