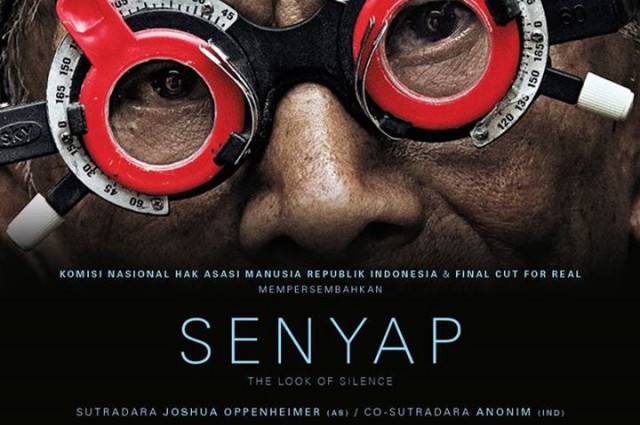

Entah karena alasan apa, ada suatu masa di negeri ini sejumlah pimpinan universitas pernah melenyapkan film dokumenter debutan Joshua Oppenheimer, The Look of Silence atau Senyap. Pada masa yang lain, ada juga film berlatar sama yang selalu dipertontonkan pemerintah pada akhir September, Pengkhianatan G30S/PKI.

Film Pengkhianatan G30S/PKI sudah kembali dipertontonkan lagi. Sebenarnya, menonton kembali film itu tak menjadi soal. Ini sudah zaman milenial. Yang menjadi soal adalah mengapa film lain, atau bahkan, diskusi lain yang menyangkut tema yang sama dengan pembawaan alur berbeda, selalu saja dikekang?

Belum lama ini diskusi di YLBHI Jakarta “dihakimi”, misalnya, massa. Tahun lalu, “Festival Belok Kiri” dibelokkanankan secara paksa. Buku-buku dibakar, pegiat diskusi dipersekusi. Masih banyak kisah serupa kelam lainnya. Ini tentu menjadi titik pertanyaan. Untuk pemutaran film Senyap pada 2014, misalnya, mengapa dilarang? Padahal, bukankah sejatinya pemutaran film ini merupakan “hadiah” peringatan Hari HAM, 10 Desember 2014?

Anehnya, tidak hanya oleh pemerintah saja, film ini bahkan dilarang oleh mereka yang menyebut diri sebagai ormas. Yang lebih memprihatinkan, Lembaga Sensor Film telah secara resmi melarangnya.

Sebelumnya, The Act of Killing, juga garapan Joshua Oppenheimer, yang lebih dikenal sebagai Jagal, pernah “dikekang”. Padahal, kedua film ini sebenarnya mencoba menampilkan kisah era 1965 berikut turunannya yang masih merayap dalam senyap. Bedanya barangkali adalah, Jagal menceritakan peristiwa pembantaian PKI dari sudut pandang para pelaku, sementara Senyap mengambil sudut pandang dari penyintas, yaitu keluarga yang dituduh anggota PKI.

Senyap mengisahkan pedih-perih sebuah keluarga korban tragedi pembantaian massal di zaman gelap 1960-an yang berlatar di Deli Serdang dan Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Secara ringkas, begini film itu berkisah. Adalah Adi Rukun, tokoh dalam film itu, melihat kebencian mendalam sang ibu terhadap orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan sang kakak bernama Ramli. Maka, Adi menemui para “tukang jagal” yang saat itu masih hidup, di antaranya Inong (komandan pembantaian tingkat desa)

Singkat cerita, melalui Adi, kita kemudian tahu bahwa korban dan pelaku saling “membenci”. Para mantan pembunuh, misalnya, merasa tidak berdosa dan tidak bertanggung jawab atas penjagalan yang dilakukannya. Dalihnya, pembantaian itu dilakukan sebagai laku membela negara.

Di lain sisi, keluarga mantan penjagal itu enggan dikaitkan dengan peristiwa pembantaian PKI tersebut. Maka, kalaupun itu diibaratkan sebagai dosa keturunan, setidaknya mereka (telah) minta maaf dan tentu saja harusnya hal demikian menjadi modal besar untuk rekonsiliasi nasional.

Masalahnya adalah, potensi rekonsliliasi nasional ini tidak dipahami. Yang ada, kita malah bersikap represif yang lalu melarangnya beredar di masyarakat. Berbagai alasan mereka berikan, salah satunya yang paling dekat adalah masalah komunis. Tampaklah label komunis hingga detik ini sebagai label haram. Komunis selalu dicap lebih berbahaya. Padahal, gerakan radikal serupa lainnya yang ingin membungkan Pancasila, kebetulan mengambil dari ranah agama, sedang mekar-mekarnya. Ini sungguh tak masuk akal. Lagi pula, bukankah komunisme sudah lama mati?

Yang kini justru sedang bermekaran adalah komunisme dalam bentuk lain: radikalisme agama. Gerakan inilah yang semestinya ditakuti. Namun, jangankan ditakuti, gerakan ini terkesan dipelihara sehingga ada berbagai tokoh yang gencar untuk memperjuangkan eksistensi gerakan radikalisme bermuatan agama tersebut. Padahal, radikalisme agama inilh yang jauh lebih berbahaya daripada komunis. Betapa tidak, radikalisme agama di negeri ini sejatinya tak pernah mati, sementara komunis sudah bertumbangan dan ditumbangkan.

Yang kini justru sedang bermekaran adalah komunisme dalam bentuk lain: radikalisme agama. Gerakan inilah yang semestinya ditakuti. Namun, jangankan ditakuti, gerakan ini terkesan dipelihara sehingga ada berbagai tokoh yang gencar untuk memperjuangkan eksistensi gerakan radikalisme bermuatan agama tersebut. Padahal, radikalisme agama inilh yang jauh lebih berbahaya daripada komunis. Betapa tidak, radikalisme agama di negeri ini sejatinya tak pernah mati, sementara komunis sudah bertumbangan dan ditumbangkan.

Artinya, kalau kita mau berpikir jernih, sebenarnya kini sedang ada oknum yang mencoba memainkan isu komunisme untuk membiakkan radikalisme agama. Namun, mengapa kita selalu fokus pada komunisme yang tak tahu di mana rimbanya itu? Mengapa, misalnya, seperti terjadi pada hal film Senyap, negara justru melahirkan kebingungan bersayap? Kebingungan itu adalah, mengapa negara menolak film ini?

Apakah karena film ini merupakan cerita yang salah fatal atau jangan-jangan negaralah yang tak mau ditelanjangi bulat-bulat karena bersalah fatal? Yang pasti, film Senyap yang kini disenyapkan bukanlah kebenaran sejarah, bukan pula kebohongan sejarah. Justru film ini merupakan pemerkaya diri bagi generasi masa kini dan masa depan untuk kalau saja tidak bisa membaca masa lalu secara terang, setidaknya dapat membacanya melalui kepingan-kepingan dari banyak kepingan yang berserak lainnya.

Sebutlah, misalnya, karena film ini, generasi masa kini lalu terbuka hatinya untuk berdiskusi, mengkaji, bahkan menerangkan yang dulu masih buram. Apalagi, masa kini merupakan masa digital. Semua serba terbuka untuk diperbincangkan. Dengan film, kepingan-kepingan direkonstruksi dan dipelajari untuk tidak didendami. Percayalah, sejarah, entah itu kelam, tidak pernah menimbulkan huru-hara, setidaknya hingga detik ini. Justru, yang menimbulkan huru-hara adalah ketidakjelasan sejarah itu sendiri.

Artinya, kekejaman sejarah tidak pasti akan menimbulkan dendam. Contoh konkretnya, apakah karena Belanda dan Jepang pernah “menginjak-injak” nenek moyang kita lantas membawa kita pada posisi memerangi Belanda dan Jepang? Yang ada, kita malah bersahabat erat dengan mereka, bukan? Ya, di sinilah negara kita terlalu gegabah. Di era terbuka, mereka (negara) justru tak terbuka. Di era tak terbatas, mereka justru membatasi pula.

Maka, pantaslah kita bertanya-tanya, ada apa gerangan? Apa yang salah? Aduh, dengan pertanyaan ini tiba-tiba huru-hara yang tak kita butuhkan malah berkelindan! Pertama, misalnya, apakah pelenyapan Senyap ini sebagai terjemahan bahwa negara takut mengungkap pelanggaran HAM yang dilakukannya melalui pejabat-pejabatnya? Atau kedua, apakah generasi kini dan mendatang dianggap sebagai generasi yang terputus dari masa lalu sehingga tak berhak tahu masalah masa lalu?

Banyak dan tentu akan semakin banyak lagi keraguan yang mungkin akan mengemuka. Padahal, jika saja berpikir jernih, kita akan memahami bahwa film ini jika tak pantas disebut sebagai karya fiksi yang imajinatif, atau mungkin konfrontatif, film ini bisa disebut sebagai karya jurnalistik. Sebagai karya jurnalistik, tentu kita terbuka untuk mengkritiknya dengan argumentasi yang logis, apakah itu untuk membantah, memperbaiki, menambahi, dan sebagainya. Maka, seharusnya, film ini tidak disenyapkan untuk tidak membuat sejarah negeri ini berjalan dalam senyap-senyap.

Ini sudah zaman maju. Semua bisa berbicara dengan argumentasi yang logis. Semua bisa membuat alternatif baru. Sebut, misalnya, negara bisa memberi film yang menurutnya yang benar. Artinya, kini tidak lagi zamannya untuk menutup-nutupi. Kalau kita menutup-nutupi, hasilnya hanyalah kecurigaan. Tetapi kalau kita membuka, hasilnya akan melahirkan perbincangan dan diskusi. Diskusi merupakan salah satu langkah dialog cerdas.

Dan, orang cerdas selalu mengedepankan otak sehingga bukan perusakan yang ditimbulkan, melainkan pengungkapan. Kita berharap, jika pada akhirnya film besutan Orde Baru itu diputar kembali, silakan! Kita tak melarang, bahkan tidak anti. Hanya saja, jangan bungkam film-film lain yang kebetulan menceritakan kisah yang sama dari tokoh yang lain.

Pendeknya, yuk kita nonton bareng film-film tersebut. Kebenaran tak pernah tunggal. Di zaman milenial ini, sungguh perbuatan primitif jika masih tertutup, apalagi kalau sampai membungkam film-film alternatif!

Kolom terkait:

Perlukah Meluruskan Sejarah Tragedi 1965?