“Seorang sejarawan berkata: klaim mau “meluruskan sejarah” itu pongah. Masa lalu tak pernah diketahui lengkap dan selalu ditafsirkan.” ~Goenawan Mohamad~

Bisakah kita meluruskan sejarah yang bengkok? Bisakah sejarah lurus atau bengkok? Siapa yang menentukan ini kisah yang lurus dan itu kisah yang bengkok?

Pertanyaan ini mengemuka kembali setelah diskusi yang diadakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) diintimidasi dan diserang sekelompok massa. Diskusi tersebut memang hendak membahas pengungkapan kebenaran sejarah terkait tragedi 1965. Penyelenggara menganggap perlu mengungkap kebenaran pada sejarah yang dibengkokkan.

Contoh yang sering muncul untuk mendukung pandangan pembengkokan sejarah di atas adalah film Pengkhianatan G30S (1984). Rezim Orde Baru mewajibkan siswa siswi sekolah dasar menonton film ini setiap bulan September. Informasi di buku ajar maupun museum yang dibangun penguasa pada masa itu juga memperlihatkan pembengkokan lainnya.

Sementara itu, ada pihak lain yang meyakini bahwa film Pengkhianatan G30S dan materi lain itu telah menyajikan gambaran “lurus” dan benar mengenai tragedi 65. Tidak perlu lagi ada pelurusan sejarah, ungkap mereka. Atas dasar anggapan itu, Jenderal Gatot Nurmantyo mengajak jajarannya untuk nonton bereng film ini hari-hari ini.

Saya di antara yang meragukan ada karya yang mampu menghadirkan satu versi sejarah yang lurus, benar, tepat dan tidak melenceng dari peristiwa 52 tahun silam itu. Setiap karya menyajikan dan memberi makna masing-masing atas data yang terkumpul. Agar setiap makna karya bisa didiskusikan dan diuji satu sama lain, yang kita perlukan adalah ruang yang aman dan adil. Tanpa itu, setiap karya bisa mendaku paling benar tanpa teruji dengan karya lain.

Pandangan sejarawan yang saya ambil dari cuitan Goenawan Mohamad di awal tulisan ini patut kita renungkan. “Masa lalu tak pernah diketahui lengkap dan selalu ditafsirkan.” Pelaku, tanggal dan tempat kejadian, dan berapa lama terjadi, dan lainnya tentu saja ada. Hanya saja, semua peristiwa itu tidak akan pernah bisa ditangkap dan disajikan secara utuh. Setiap karya selalu mengandung reduksi atau penciutan makna atas kisah tertentu.

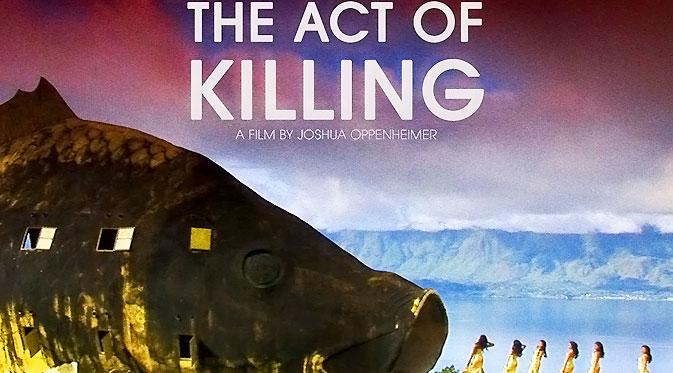

Dua film ini, Pengkhianatan G30S dan The Act of Killing, bisa menjadi ilustrasi yang baik. Kedua film ini menggambarkan peristiwa pada tragedi yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Betapapun yang kedua film dokumenter, yang bisa ia tangkap sebagian dari kisah korban yang ingin diungkapkan sutradara. Sementara itu, film pertama hampir tidak bisa menghindari penciutan makna sebab film ini adalah fiksi.

Selain kedua film di atas, sudah terbit ratusan artikel, puluhan buku, belasan catatan mengenai tragedi ini. Namun, tidak ada satu pun karya dianggap paling lengkap. Semua produk pengetahuan itu mengungkapkan data tertentu, wilayah tertentu, waktu tertentu, serta sudut pandang tertentu. Setiap karya selalu mengandung sudut pandang untuk membantah kesimpulan karya lainnya.

Perihal sudut pandang, gagasan Stuart Hall (1997) mengenai representasi bisa membantu kita untuk memahami lebih rinci. Para pemikir studi-studi media sebelum Hall memaknai representasi sebagai replikasi, peniruan masa lalu. Sebab meniru, representasi seakan melaporkan masa lalu, datang belakangan dan terlepas dari kisah yang hendak digambarkan.

Lantaran peniruan ini, muncul anggapan ada yang lurus-bengkok, benar-salah, lengkap-kurang lengkap, dan seterusnya. Padahal, menurut Hall, bagaimana pun peniruan pasti mengandung reduksi atas apa yang ditirukan. Tidak ada peniruan 100 persen benar.

Hall mengajukan pengertian baru untuk kata “representasi”. Representasi, menurutnya, bukan menirukan, melainkan mewakilkan. Representasi berarti mewakili masa lalu untuk mengisahkan kembali kepada kita di masa kini. Pengarang, sutradara, atau penulis kisah secara sengaja membentuk makna tertentu atas kisah yang ia utarakan dan gambarkan pada karyanya itu.

Representasi bukan tidak percaya ada fakta di luar bahasa. Representasi ala Hall ini mengakui dunia objektif di luar bahasa. Akan tetapi, ia tidak mengakui ada “makna” di luar bahasa. Manakala sebuah insiden masa lalu telah dibahasakan dan ditampilkan kepada kita, melalui media apa pun, di saat itu pula ia tengah mengemukakan makna tertentu. Dengan demikian, bagi Hall, setiap representasi adalah pembentukan makna.

Kita ambil film Pengkhianatan G30S lagi sebagai contoh. Film ini menggambarkan seluruh peristiwa tragedi 65 itu dilakukan partai komunis. Saking jahatnya anggota partai ini, mereka digambarkan dalam film ini melukai korban-korbannya dengan mencungkil mata dan merusak alat kelamin. Film ini jelas membentuk makna atas tragedi itu.

Ben Anderson, Indonesianis terkemuka dari Cornell University, membantah penggambaran dalam film di atas atas peristiwa yang sama dalam tulisannya, “How Did the Generals Die?”, di Jurnal Indonesia tahun 1987. Ia merujuk dokumen yang ia temukan di kampusnya mengenai hasil visum para jenderal. Ben menunjukkan bahwa tidak ada mata yang tercungkil, semua utuh, sebagaimana digambarkan pada film di atas.

Penonton dan pembaca punya kesempatan untuk memaknai kedua kisah pada dua karya ini secara berbeda-beda, sesuai dengan latar belakang dan keyakinannya. Sebagian mempercayai kesan yang ditimbulkan oleh film Pengkhianatan G30S. Sebagian lain sudah meninggalkannya karena laporan Ben Anderson lebih meyakinkan. Suka tidak suka, kedua karya ini beredar luas dan setiap kita bisa menonton dan membacanya secara bebas.

Hall mewanti-wanti perihal kuasa di belakang representasi. Kuasa bisa membuat makna mana yang akan dominan dan mana yang hilang begitu saja. Kuasa di sini bisa datang dari mana saja: pemodal, negara, pemuka masyarakat, pemuka agama, dan pemuka lainnya. Kuasa mereka bisa memaksa makna mana yang boleh dan mana yang tidak.

Selama Orde Baru berkuasa, hanya karya-karya yang lulus sensor yang boleh merepresentasikan peristiwa ini. Representasi pada karya lain hanya bisa diakses oleh mereka yang berpendidikan tinggi, itu pun dalam bahasa Inggris di kampus-kampus di luar negeri. Sejak reformasi situasi sudah mulai berubah. Sudah banyak karya yang merepresentasikan beragam makna.

Dalam konteks inilah kita sejatinya tidak perlu meluruskan kisah yang dianggap bengkok tragedi 1965. Keputusan lurus atau bengkok biarkan pembaca dan penonton yang menilai. Kita justru membutuhkan berbagai versi agar mereka bisa punya banyak pilihan.

Seruan Presiden Joko Widodo mengenai perlu versi baru tragedi 1965 untuk generasi milenial, karenanya, patut kita sambut. Yang terpenting, generasi milenial maupun generasi lainnya bisa menoton dan membaca karya-karya yang ada dalam suasana aman.

Para sineas juga perlu merasa aman ketika mereka membuat film dengan topik tragedi ini. Peneliti merasa aman mempublikasikan temuan-temuan baru dengan sudut pandang baru. Aktor-aktor yang terlibat merasa aman untuk mengungkapkan pandangannya yang selama ini tidak mendapat saluran.

Penjual buku dan film, di dunia maya maupun nyata, merasa aman memperjualbelikan barang-barang terkait tragedi itu. Generasi milenial merasa aman untuk membaca buku, menonton film, dan mendiskusikan beragam sumber pengetahuan terkait tragedi 65. Begitu juga mereka yang punya pandangan bahwa film Pengkhianatan G30S sebagai mengandung kebenaran harus merasa aman untuk menontonnya.

Pengetahuan tidak akan berkembang jika untuk diskusi saja dibubarkan atas desakan massa, seperti terjadi di YLBHI. Bagaimana generasi muda bisa mengerti lebih baik mengenai berbagai ideologi seperti komunisme atau liberalisme, jika bahan bacaan dilarang beredar di pasaran? Jangan salahkan mereka yang menulis di poster “PKI=liberal”, padahal keduanya anti satu sama lain (PKI anti gagasan liberal; liberal anti gagasa PKI), jika diskursus dibatasi.

Selain aman, kita juga membutuhkan rasa keadilan. Selagi satu karya yang bisa dipertanggungjawabkan, ia boleh tampil di muka publik. Biarkan pasar yang menentukan, representasi mana yang akan “dibeli” masyarakat. Jika pemerintah memfasilitasi satu karya, maka sediakan fasilitas serupa untuk karya lain.

Agar versi baru bisa lahir, Presiden Jokowi sedianya perlu memberi jaminan rasa aman dan adil untuk semua pihak. Saya jamin ratusan film yang cocok untuk generasi milenial mengenai tragedi 65 akan bermunculan dengan sendirinya. Kita serahkan proses “pelurusan” sejarah bekerja melalui sejarah pengetahuan Indonesia. Aman dan adil, bukan lurus, kata kuncinya.

Kolom terkait:

Mengapa Saya Ikut Simposium Tragedi 1965

Malam yang Panjang di LBH dan Dendam Imajiner yang Lebih Panjang