Limapuluh dua tahun pasca peristiwa 30 September 1965, bangsa ini masih terus becermin pada masa lalu. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sudah dibubarkan Soeharto pada 12 Maret 1966, kembali dijadikan momok dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Indonesia masih belum sembuh dari luka lama. Benarkah demikian?

Saya malah meyakini yang sebaliknya. Apa pun yang sesungguhnya terjadi pada masa itu, yang entah kenapa masih tetap berwarna abu-abu, kita telah melewatinya sebagai sebuah fase pertumbuhan sejarah. Mengoreknya kembali hampir membuat bangsa ini putus asa. Terlalu banyak kepentingan yang tersembunyi di dalamnya.

Jika mau lebih jujur, narasi pertama dan terbesar yang memantik tragedi paling memilukan bangsa kita itu adalah politik semata. Terutama kekuasaan tunggal tanpa koreksi. September kelabu yang menggiriskan hati tersebut—khusus bagi mereka yang terlibat sebagai korban—terjadi lantaran pengaruh Sukarno yang kian tak terbendung di dunia ketiga. Amerika selaku pemenang Perang Dunia II merasa perlu mengambil tindakan untuk meredam anak emas dunia yang lahir dari rahim Indonesia.

PKI yang berafiliasi dengan Soviet—musuh terbesar Amerika bahkan sampai hari ini telah berganti nama sebagai Rusia—dijadikan kambing hitam untuk menjatuhkan Sukarno dari kursi kepresidenan yang telah ia duduki sejak 1945.

Atas nama ketenangan cuaca politik, alhasil Sukarno terpaksa undur diri. Merelakan gagasan besar yang telah ia perjuangkan hampir setengah dari umurnya. Lalu menyerahkan kepemimpinan negara pada The Smiling General, Soeharto. Begitulah cara sejarah menyusun sebuah cerita. Di dalamnya tersirat dan tersurat fiksi dan non-fiksi. Namun apa lacur, hantu bernama PKI itu masih tetap dijadikan isu utama dalam menggoreng opini publik terkait Pemilihan Presiden 2019.

Apakah itu dimaksudkan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi atau entahlah, saya coba menelaahnya.

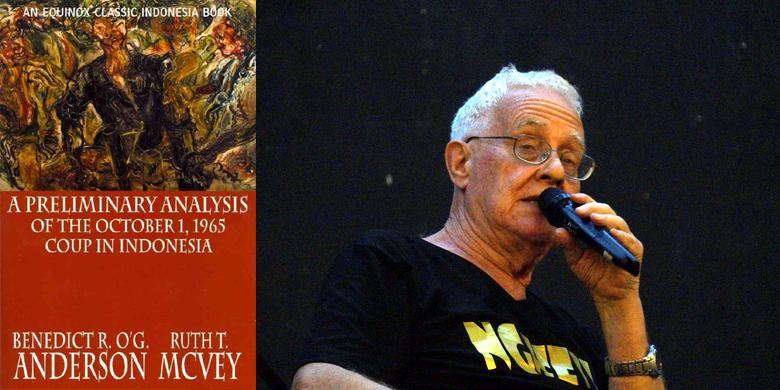

Satu di antara sumber terbaik dan paling akurat untuk memahami G-30-S/PKI adalah Cornell Paper. Sebuah kumpulan makalah tentang peristiwa tersebut yang ditulis para peneliti Cornell University, seperti Benedict R O’G Anderson, Ruth McVey, serta dibantu oleh Frederick Bunnel. Kumpulan makalah berjudul The Coup of October 1 1965 itu diterbitkan setahun setelah peristiwa Gerakan 30 September.

Cornell Paper berkesimpulan, G-30-S/PKI adalah sebuah persoalan internal di kalangan TNI AD. Menurut mereka, ada sejumlah kolonel pembangkang yang frustrasi, dari tubuh Divisi Diponegoro, Jawa Tengah. Mereka memberontak terhadap para jenderal Angkatan Darat yang bergelimang kemewahan di Jakarta. Namun, pada saat-saat terakhir, ada pihak yang memancing supaya PKI terseret—dan akhirnya terlibat penuh. Demikianlah yang juga diakui oleh Ilham Aidit, anak DN Aidit, ketua Central Comite PKI.

Menurut mereka, PKI tidak punya motif terlibat dalam upaya kudeta. Sebab, PKI mendapat keuntungan besar di bawah sistem politik Presiden Sukarno yang condong ke kiri. Jadi, strategi terbaik bagi mereka adalah mempertahankan status quo, tinimbang merusaknya dengan mendukung kudeta. Karena itu, menurut Cornell Paper, keterlibatan PKI hanya kebetulan belaka. Benarkah?

Tapi entah mengapa Cornell Paper ini kemudian seolah menjadi sebuah dokumen rahasia milik pemerintah Amerika Serikat, yang diberi stempel Strictly Confidential. Masing-masing gandaan hanya untuk dibaca oleh para penerima yang telah dipilih secara teliti, dengan memberikan nomor kode tersendiri. Anehnya, para penulis Cornell Paper mendorong para pembaca mereka menggunakan informasi yang termuat dalam paper itu seluas-luasnya, tapi juga memperingatkan para pembaca agar tidak mengutip sumber atau merujuk dalam bentuk apa pun juga kepada paper itu.

Bagi orang awam (termasuk para pakar) yang tidak mempelajari masalah G-30-S secara mendalam, sebuah versi lebih pendek dari Cornell Paper yang kemudian diterbitkan dengan judul “A Preliminary Analysis of the September Movement,” adalah versi awal dari buku The Coup of October 1 1965 itu. Akhirnya, versi inilah yang berfungsi lebih jauh mengaburkan fakta bahwa PKI adalah dalang percobaan kudeta 1 Oktober 1965.

Bagi orang awam (termasuk para pakar) yang tidak mempelajari masalah G-30-S secara mendalam, sebuah versi lebih pendek dari Cornell Paper yang kemudian diterbitkan dengan judul “A Preliminary Analysis of the September Movement,” adalah versi awal dari buku The Coup of October 1 1965 itu. Akhirnya, versi inilah yang berfungsi lebih jauh mengaburkan fakta bahwa PKI adalah dalang percobaan kudeta 1 Oktober 1965.

Seiring perjalanan waktu, keberadaan Cornell Paper mulai bocor. Pada 1967, Profesor George McTurnan Kahin datang ke Indonesia dan menemui Nugroho Notosusanto yang pernah menyebut bahwa Cornell Paper telah didanai Modern Indonesia Project, milik Kahin. Namun, Kahin mengatakan bahwa ia tidak terhubung dengan buku itu. Sambil tertawa, Kahin mengatakan kepada Nugroho bahwa hal itu hanyalah sebuah kinderachtigheid (kekanak-kanakan atau sophomoric). Meskipun demikian, Kahin menolak permintaan Nugroho untuk membuat sebuah pernyataan pers guna mengklarifikasi masalah itu.

Prof. Hermawan Sulistyo, MA, PhD, satu-satunya peniliti paling tekun dalam kasus PKI, yang menulis disertasi dan diterbitkan dalam buku berjudul Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966), terbitan KPG pada tahun 2000, menuturkan bahwa Ben Anderson pernah bercerita pada Nugroho Notosusanto, ia akan mengubah kesimpulan Cornell Paper jika ada data terbaru yang meyakinkan.

Maka, pasca Mahmillub terhadap para tokoh PKI, sekitar 1970-an awal, Nugroho Notosusanto, Ali Moertopo, dan LB Moerdani kemudian membawa empat koper besar berisi dokumen, bahan-bahan interograsi, risalah sidang Mahmillub dan pengakuan para tokoh PKI ke Cornell, untuk dibaca dan diteliti Ben Anderson dan kawan-kawan.

Setelah membaca semua data yang rinci dan terbuka itu, Ben mengakui kesimpulan awal Cornell Paper bahwa G-30-S/PKI adalah persoalan internal TNI AD salah besar. Dia pun menyimpulkan bahwa PKI memang sungguh benar terlibat dan memakai Biro Khusus yang telah membina para perwira revolusioner untuk melancarkan G-30-S/PKI.

Masih menurut Hermawan Sulistyo, soal pembunuhan massal pasca PKI yang mencantumkan angka terkecil, 78 ribu orang korban, adalah jumlah yang dibesar-besarkan. Terutama oleh komandan Banser Ansor Jawa Timur saat itu, Chudlari Hasyim. Pembunuhan massal di Jawa Timur dan Bali lebih pada konflik horisontal antara orang-orang PKI dan simpatisannya dengan masyarakat, terutama Anshor, PNI, yang sebelumnya terus diteror PKI.

“Itu semua aksi saling balas. Langkah TNI AD/RPKAD terhenti sampai di Ngawi. Kalau di Jawa Tengah dan Jawa Barat, peran TNI memang cukup besar memberangus PKI,” catat Hermawan dalam bukunya.

Generasi Baru Zaman Kita

Baru saja anak-anak milenial mengagetkan warga dunia, kini kita sudah harus mengenali lagi generasi teranyar yang mungkin bisa dinamai sebagai: Generasi Strawberry. Kurang lebih usia mereka lebih muda dibanding anak-anak milenial. Begini analoginya. Secara bentuk dan warna, strawberry itu menawan. Namun, di balik keindahannya, buah ini ternyata begitu rapuh. Cobalah pakai sikat gigi untuk menyikat strawberry. Pasti bagian luarnya mudah rusak. Padahal, sikat gigi itu cukup lembut untuk gigi kita. Begitulah ilustrasi dari Generasi Strawberry. Sebuah turunan dari suatu generasi yang rapuh, meski terlihat indah.

Mereka mudah hancur dan sakit hati. Generasi yang lebih tua bahkan menyebut mereka sebagai anak-anak yang mudah kecewa. Akibat itu, hubungan baiknya dengan para mentor jadi rentan. Cepat rusak dan getas. Tak sedikit di antara mereka yang begitu mudahnya menuding para senior sebagai penyebab depresi.

Apabila gemblengan generasi ini ketika di rumah kurang begitu kuat, mereka juga mudah galau. Banyak berhalusinasi dan enteng mengungkapkan kegalauannya ke siapa saja. Sebagian besar malah menyalurkannya melalui media sosial. Mereka memasangnya sebagai status di pelbagai akun yang ada dalam gawainya. Daya lepas mereka setajam kerikil yang dientak ketapel dan kena kepala kita. Begitulah cara Rhenald Kasali mengenali mereka, yang ia tulis dalam buku Strawberry Generation terbitan Mizan, 2017.

Lantas, apa yang mau kita harapkan dari mereka? Jangankan membincang PKI yang sedemikian rumit, memetik hikmah dan makna dari hidupnya pun mereka susah. Beban mereka sudah teramat banyak. Tak satu-dua kejadian yang menimpa mereka dan membuat kita terhenyak. Ada yang rela menggantung diri lantaran malu tidak bisa bayaran sekolah. Ada pula yang tega menggagahi teman perempuannya yang sekelas. Ada lagi yang dengan enteng membakar kawan sepermainan sebab tak mampu membayar utang. Duh…

Isu-isu lama di negara ini sejatinya hanya dibakar dan dikipasi oleh mereka yang setidaknya lahir pada kurun 80-an. Itu pun lebih sering bertindak sebagai kompor meleduk. Sedikit sekali yang sanggup meletakkan pikirannya dalam diskusi yang cerdas dan membangun wacana. Sementara generasi 90-an sampai yang kemudian bernama generasi strawberry itu lemah daya baca dan tulisnya. Mereka awam pada dunia literasi, untuk tidak mengatakannya abai. Jadi, menyodorkan cerita lama PKI, bagi mereka, sama dengan menggantang asap.

Mereka sama sekali takkan memahami bahwa konflik yang didasari oleh suku, etnis, agama, ras, dan golongan, bukanlah konflik yang bertarung di atas lembaran identitas. Konflik identitas hanyalah topeng dan pemicu dari persoalan sesungguhnya, yaitu persoalan relasi ekonomi yang disebabkan oleh kesenjangan dan penutupan kue rezeki. Sebab, persoalan ekonomi selalu berkait kelindan dengan ragam persoalan dan hubungan sosial, ras, etnis, agama, suku.

Konflik etnis, suku, ras, agama, dan identitas lainnya hanyalah konflik yang mewujud di permukaan masyarakat saja. Padahal akar dari konflik primordialisme tersebut tetaplah relasi kuat ekonomi dengan politik.

Kita mungkin bisa bersepakat tentang perlunya memulihkan hubungan yang retak, namun sejarah yang terlupakan tetap tak bisa dilupakan. Manusia adalah makhluk yang terjebak dalam jejaring makna yang mereka buat sendiri. Kita perlu memaknai segala yang terjadi di dalam hidup masing-masing. Baik yang telah berlalu maupun hari ini. Tak ada yang pergi dari kita, kecuali kenangan.

Tiada lebih dekat dari kita selain kerinduan pada perjumpaan di masa depan—yang ternyata dimulai dari sini, sekarang, kini. Hidup yang hakiki teraduk dalam tiga matra itu; kemarin, hari ini, dan esok. Manusia yang hidupnya tak terjerat masa lalu, tak diseret angan, adalah manusia yang berbakat bahagia sepanjang masa.

Kita perlu mendidik generasi terbaru Indonesia mengenali jati diri bangsanya dengan menggunakan ragam sudut pandang. Jika pun isu PKI masih harus jadi bahan pembelajaran bagi mereka, bagaimanakah cara paling mangkus untuk mengenalkannya?

Andai kita masih terus terlibat dalam perbalahan sengit dan saling menuding kesalahan pada pihak lain, itu sama saja artinya kita sedang menabur benih kebencian yang akan tumbuh sebagai pohon malapetaka di kemudian hari. Semakin sejarah menjadi kabur tak tentu arah, maka kian nyatalah kehancuran sebuah bangsa dari peradaban manusia.

Kolom terkait:

Perlukah Meluruskan Sejarah Tragedi 1965?

Malam yang Panjang di LBH dan Dendam Imajiner yang Lebih Panjang