Tak dapat disangkal, pendidikan adalah kebutuhan subtansial umat manusia. Melalui pendidikan, seseorang akan menjadi terdidik dan tercerahkan. Maka, memiliki modal besar untuk mengetahui dan memahami ke mana arah jalan hidupnya akan dibawa. Melalui pendidikan pula, peradaban dan keadaban akan terbangun kuat di tengah masyarakat.

Tak dapat disangkal, pendidikan adalah kebutuhan subtansial umat manusia. Melalui pendidikan, seseorang akan menjadi terdidik dan tercerahkan. Maka, memiliki modal besar untuk mengetahui dan memahami ke mana arah jalan hidupnya akan dibawa. Melalui pendidikan pula, peradaban dan keadaban akan terbangun kuat di tengah masyarakat.

Karena itu, pendidikan sejatinya adalah proyek memanusiakan manusia. Sebab, di dalam pendidikan itulah, nilai-nilai kemanusiaan ditanam. Dari situ muncul kesadaran nurani tentang hakikat hidup sesungguhnya.

Sebagai proses memanusiakan manusia, pendidikan wajib mengusung misi kebermanfaatan kepada seluruh alam. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Mengangkat harkat, martabat, dan derajat bangsa. Juga membebaskan manusia dari praktik-praktik dehumanisasi. Konkritnya, sejauhmana kehadiran kita menularkan kebermanfaatan pada lingkungan, tanpa mempersoalkan latar sosial-keagamaan tertentu.

Maka, di situlah tingkat penghayatan kita terhadap arti pendidikan yang sesungguhnya dapat diukur. Jangan lihat gelarnya, tapi lihatlah karakternya. Kira-kira begitulah cara kita semestinya memaknai keterdidikan.

Keterdidikan merupakan makna universal dari kehadiran pendidikan. Mengukurnya bisa melalui jalan mana saja. Prinsipnya, mengusung misi kebermanfaatan, bukan semata pada diri pribadi, tapi juga terhadap sekitar. Itulah sebabnya ketika pendidikan semata berorientasi pada pemenuhan dunia dan mengesampingkan kemashlahatan sosial, maka ia sejatinya telah kehilangan makna esensial (baca: karakter).

Sebagai usaha pencerahan, pendidikan punya tanggung jawab besar menghadirkan kesadaran. Subjeknya manusia. Kita sadar sebagai mahluk sosial dan pada saat bersamaan sadar selaku makhluk beragama. Dengan kesadaran itulah, kita akan menjadi pribadi berimbang. Hablun minallah, hablun minannas. Tidak saja kuat secara vertikal (ketuhanan), tapi juga secara horisontal (kemanusiaan).

Kenyataannya, pendidikan (formal) sejauh ini belum sepenuhnya berhasil—untuk tidak mengatakan gagal—membangun keadaban. Tidak sedikit orang bergelar sarjana, master, doktor, bahkan profesor, namun dalam realitasnya mereka belum mampu membangun peradaban yang menghadirkan kenyamanan, kedamian, dan kesejahteraan terhadap masyarakat banyak.

Ketercerahan sebagai subtansi dari proses pendidikan berhenti pada prestise, gelar diri, tapi tawar dari kebermanfaatan. Sebaliknya, perilaku koruptif, kekerasan atas nama identitas, agama, dan penjarahan terhadap hak orang lain (baca: korupsi) adalah sekelumit bukti, yang menunjukkan kegagalan mereka mendudukkan diri selaku makhluk bertuhan sekaligus sosial.

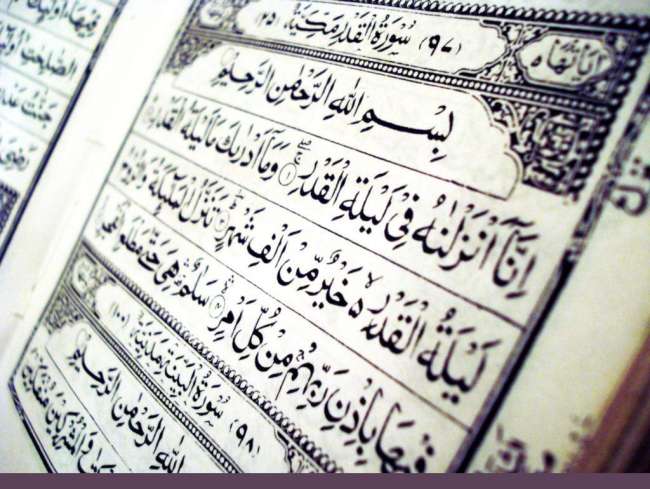

Momentum Lailatur Qadar pada Ramadhan kali ini sejatinya bisa dijadikan refleksi diri guna menyikapi problem di atas. Lailatur Qadar punya relevansi kuat dengan misi perwujudan keadaban manusia. Sebab, pada malam inilah umat muslim seluruh dunia berkesempatan luas berburu kebaikan melebihi biasanya. Berbondong-bondong pergi ke masjid atau musholla untuk bermalam dan beri’tikaf, mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Di malam inilah satu amal kebaikan memiliki nilai pahala berlipat yang sama dengan ibadah 1.000 bulan.

Lailatur Qadar juga berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial, melatih diri untuk senantiasa menjadikan kebaikan sebagai nafas tindak, langkah, dan perilaku. Dengan demikian ini akan menjadi lebih sempurna ketika diikuti oleh kesadaran diri menginternalisasikan sifat-sifat baik Tuhan, sebagaimana tertuang dalam 99 nama-nama agungya (sifat mengasihi, penyayang, adil, dan sifat-sifat mulia lainnya).

Oleh karena itu, keutamaan Lailatur Qadar tidak boleh berhenti sebatas aktivitas dan ritual keagamaan (ubudiyah). Atau sekadar berhenti pada usaha mengejar kebaikan yang sifatnya temporal, satu malam. Lebih dari itu, Lailatur Qadar sebagai media belajar umat Muslim membentuk diri menjadi manusia utuh dan harus mampu membuat diri tercerahkan. Dengan ketercerahan tersebut akan tertanam kesadaran untuk berperilaku konstruktif dan mendorong terciptanya cita-cita keadaban bangsa.

Apalagi, sejarah kebangsaan kita identik dengan beragam perbedaan. Mulai dari agama, identitas diri, etnisitas, dan suku. Namun, sekalipun bangsa ini dihadapkan pada realitas sosial yang begitu varian, tak ada alasan sedikit pun bagi kita mengesampingkan semangat kebersamaan. Sebab, sepanjang sejarah berdirinya, negara-bangsa kita memiliki komitmen kuat memperjuangkan kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan.