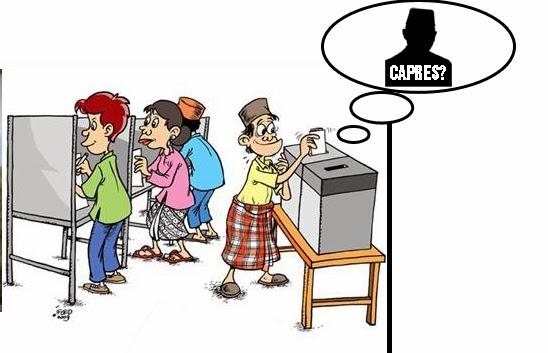

Pilpres sudah di depan mata. Keriuhan kampanye semakin nyata. Kedua kubu semakin meningkatkan semangat dan tenaganya untuk memenangkan ruang-ruang dan atmosfir publik guna mendukung pasangannya. Begitulah, pertarungan meniti titik krisis dan klimaksnya.

Di minggu-minggu terakhir ini kita juga menyaksikan seorang guru besar emeritus turun gelanggang untuk ikut andil secara tersamar dalam upaya memenuhi atmosfir politik dan krisis itu dengan balutan adagium moralnya. Katanya, untuk yang ke sekian kali, “Pemilu bukan untuk memilih yang terbaik berkuasa, tapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa”. Frasa itu mengingatkan kita dengan frasa lain sejenis yang sepertinya tidak (atau belum) dikumandangkan, yakni “mencegah yang mudharat lebih penting dari mencari yang manfaat”. Sasarannya jelas: kaum golput. Pendapat guru besar ‘cum’ klerik itu tentu saja menuai tanggapan bertubi-tubi. Tulisan ini tak hendak membahas itu lagi. Anda bisa cari sendiri di berbagai kanal media masa dan sosial media tentang tanggapan atasnya dan perihal itu.

Selain hal itu, yang tak kalah hebohnya adalah jargon “Orang baik memilih orang baik”. Jargon itu sepertinya upaya perpanjangan (dan kesadaran atas blunder?) dari “mencegah yang terburuk berkuasa”. Pertanyaannya, siapakah ‘orang baik’ itu? Dengan mudah, jargon itu mengarah pada Jokowi ketimbang Prabowo. Jargon itu memang disuarakan pula oleh kubu Jokowi yang mencitrakan dan dicitrakan sebagai orang baik. Balasannya, dari pihak lawan, tak kalah seru, “Hanya orang beriman yang pilih nomor 2”.

Massa mengambang tambah bingung: pilih orang baik atau orang beriman. Mungkinkah menjadi orang baik tanpa iman?; Atau, sebaliknya, mungkinkan menjadi beriman tanpa kebaikan?

Oligarki di Kedua Kubu

Kalau saja kita mau dan rela menekurkan kepala sejenak untuk beristirahat dari keriuhan itu, lalu memikirkan ulang atas apa yang terjadi dalam minggu-minggu debat capres, barangkali kita akan bisa berpikir jernih. Sebagaimana diketahui dan menjadi bahan pembicaraan umum saat malam debat capres, Jokowi memburu Prabowo dengan kalimat “jangan seperti bapak yang menguasai lahan 220 hektar di Kalimantan dan 120 Hektar di Aceh”. Keesokan harinya berbagai investigasi media memberitakan bahwa penguasaan lahan yang begitu luas tak hanya dilakukan Prabowo, tapi juga banyak elit politik lainnya, termasuk mereka yang berada di kubu Jokowi.

Ya, jika kita mau jujur, sebenarnya di kedua kubu yang tengah berkontestasi itu ada banyak orang kaya, sebagian dari kalangan militer, dan sekaligus menjadi elit politik yang melingkari dua pasangan capres-cawapres. Seturut pemberitaan berbagai media, dari kubu Jokowi dan Ma’ruf Amin kita akan mendapati nama-nama seperti Surya Paloh, Erick Tohir, Hari Tanoe, Luhut Panjaitan, dan beberapa nama lain yang memiliki penguasaan lahan sedemikian luas di republik ini. Begitu juga di kubu Prabowo dan Sandiaga Uno, kita akan mendapati nama Prabowo dan Sandiaga sendiri, Hashim, dan banyak nama lainnya.

Mereka, orang-orang kaya ini, dari masa ke masa selalu terus berupaya mempengaruhi –jika tidak mengendalikan– jalannya pemerintahan. Tujuannya sudah jelas, mendapatkan konsensi-konsensi dari segala bentuk pembiayaan kampanye dan pengeluaran partai politik demi kepentingan dan usaha mereka.

Brengseknya, tak jarang hal itu bertabrakan dengan kepentingan rakyat dan publik yang lebih luas. Maka tak heran sebenarnya ketika kenyataan-kenyataan semacam itu melahirkan adagium “orang kaya selalu punya dua kaki dalam politik”; kemana suara terbesar memiliki potensi untuk menang, ke sanalah mereka akan beranjak, menanamkan sahamnya, dan turut serta mengendalikan jalannya pemerintahan dan perundangan agar sedapat mungkin tidak merugikan usaha dan kepentingan mereka.

Oleh karenanya, sudah bukan hal yang mengherankan jika tiap survei dan jejak pendapat diberitakan, akan ada arus perpindahan dukungan para orang kaya dan pengusaha ke arah kubu yang memiliki kans untuk menang.

Populisme di Kedua Kubu

Sampai di sini, jika anda sudah memahami bahwa sesungguhnya politik dan pemerintahan kita belum beranjak dari para elit-oligarki, yakni orang kaya, biasanya keturunan dan turun temurun, kerap kali dibantu militer, dan berupaya mengendalikan jalannya pemerintahan. Kondisi itu tak ubahnya dengan masa Orde Baru plus Soeharto beserta kroninya sebagai figur sentral oligarki.

Baiklah, barangkali inilah letak soalnya. Sepertinya, mereka-mereka yang di lingkar Jokowi dan mengusulkan Jokowi sebagai calon presiden di kubu ini menyadari benar bahwa dalam republik dan sebuah negara berkembang yang tengah berusaha bersaing ini, rakyatnya pasti merindukan pemimpin yang merakyat, hidup sederhana, dan sedapat mungkin bersih dari dosa di masa lalu. Tepat pada titik inilah Jokowi ‘Si Orang Baik’ ini mendapatkan tempatnya.

Tak berbeda jauh, di kubu Prabowo juga berlangsung hal yang serupa. Bedanya, warna populisme yang diusung kubu Prabowo adalah populisme agama mayoritas dan karenanya istilah “Orang Baik” mesti diganti dengan “Orang Beriman”. Prabowo sendiri tentu tak cukup ideal untuk disebut secara verbal dalam istilah itu, oleh karenanya dibutuhkanlah figur berbagai “Orang Beriman” yang bisa Anda terka dan kenali dengan mudah.

“Orang Baik?”

Populisme “Orang Baik” sepertinya memang menjadi strategi yang dipilih para oligarki di lingkar Jokowi untuk merebut simpati rakyat dan pemilih (seperti itu pula kiranya populisme “Orang Beriman” bekerja). Melalui jalan itulah mereka dengan sangat sadar menentukan Jokowi sebagai figur yang didukungnya. Jokowi ‘Si Orang Baik’ mereka pilih untuk menjadi perwakilan mereka dalam menjalankan kekuasaan dan pemerintahan.

Coba saja Anda bayangkan dan andaikan sendiri jika Luhut Binsar Pandjaitan sendiri yang menjadi calon presiden, dapat dipastikan angka golput akan meningkat berlipat-lipat. Tapi para oligarki pengusung Jokowi memang sangat cerdik dalam hal ini.

Mereka memilih ‘Si Orang Baik’ menjadi calon presiden yang mereka dukung ketimbang memilih salah seorang di antara mereka sendiri sebagai calon presiden.

Bisakah Anda bayangkan salah satu dari elit-elit partai pengusung saat ini menjadi calon presiden dan berani mendaku sebagai ‘Orang Baik’? Saya meragukan hal itu karena mereka sendiri terlalu pengecut.

Ya, mereka terlalu pengecut untuk mencitrakan diri sebagai ‘Orang Baik’ dan ‘Sederhana’ . Adakah ‘Orang Baik’ yang menguasai ratusan atau ribuan hektar lahan sementara ada banyak rakyat tak memiliki lahan?

Itu untuk kubu Jokowi, lantas untuk kubu Prabowo bagaimana? Ah, masak orang secerdas Anda-anda sekalian tak bisa membuat analogi serupa.

Sampai di sini, saya sendiri akhirnya memahami mengapa kata ‘Orang Baik’ muncul dalam kontestasi kali ini (dan juga kali sebelumnya). Pesan saya buat Anda yang merasa orang baik dan/atau memang sungguh-sungguh baik, bersiap-siaplah.

Siapa tahu para oligarki membutuhkan Anda sebagai calon presiden mewakili kubu mereka di pilpres selanjutnya.

Bagaimana kira-kira, Orang Baik (dan Orang Beriman)? Siapkah Anda?