Dalam hal kekuatan militer saja, Cina kini memiliki Angkatan Laut dan Udara terbesar di Asia. Bukan hal mengejutkan menimbang bahwa Cina pada tahun 2016 mengeluarkan anggaran sebanyak 144 miliar USD dalam pengembangan militernya (41% dari anggaran belanja militer kawasan Asia). Namun, lebih dari itu, dalam hal proyeksi militer, Cina saat ini juga jauh lebih asertif. Sejak operasinya dimulai pada tahun 2010, Cina muncul sebagai negara yang paling agresif dalam menetapkan otoritas atas kawasannya. Ada tiga indikator yang menjelaskan hal ini.

Pertama, pendirian Air Defense Identification Zone (ADIZ) di Laut Cina Timur yang bertumpang tindih dengan teritori udara Jepang pada tahun 2013. Kedua, pembangunan 8 titik struktur pangkalan militer di Kepulauan Laut Cina Selatan (LCS) yang disengketakan dan dikecam dunia internasional. Ketiga, yang paling baru, Cina berani menghadapi AS dengan mengambil drone penelitian AS yang berjarak 50 mil dari pulau buatan terdekat Cina.

Dalam aspek ekonomi, selain fakta bahwa Cina memiliki GDP dan rata-rata pertumbuhannya paling besar se-Asia (10.9 triliun USD di tahun 2016 dengan rata-rata pertumbuhan 6.9% di tahun 2015), Cina kini memiliki pengaruh ekonomi yang paling luas di kawasan. Pengaruh ini datang dari tiga hal.

Pertama, adanya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang, setelah keluarnya AS dari TPPA, memberikan negara-negara akses kepada pasar terbesar di Asia Pasifik.

Kedua, dari pinjaman finansial tanpa syaratnya yang berbeda dari pinjaman finansial AS, yang sangat menguntungkan bagi negara-negara Asia Tenggara yang secara domestik bermasalah (contoh: Malaysia dengan tuduhan korupsi Najib Razak dan Filipina dengan operasi pembunuhan extrajudicial Duterte).

Ketiga, dari Foreign Direct Investments yang, seperti pengaruhnya terhadap sikap Kamboja di ASEAN Summit tahun 2012, membuat negara penerimanya rentan terhadap tekanan kepentingan politik Cina.

Namun, pertanyaan yang penting bukanlah apakah Cina merupakan hegemon yang naik atau tidak, melainkan bagaimana kawasan seharusnya merespons kemungkinan meningkatnya hegemon tersebut?

Dalam jangka pendek, sedang terjadi peningkatan pengeluaran dan pembelian senjata militer di kawasan Asia, termasuk Indonesia yang diprediksikan akan meningkatkan anggaran militernya sebanyak 61% di tahun 2021 dan Filipina yang diprediksi akan melipatgandakan anggarannya di tahun yang sama; mengindikasikan akan adanya sebuah perlombaan senjata di Asia.

Harus dipahami bahwa opsi internal balancing dalam merespons Cina bukanlah opsi yang bijak. Hal ini sebagian besar dikarenakan sebagian besar dari kawasan Asia adalah negara berkembang, di mana ada banyak kendala domestik untuk merealisasikan strategi ini, termasuk kepentingan ekonomi dan pembangunan, serta kapital politik untuk mengalokasikan dana ke militer. Dalam konteks Indonesia saja, dari janji Jokowi untuk mengalokasikan 1.5% GDP negara ke anggaran militer pada tahun 2015, hanya 0.8% anggaran yang teralokasikan di tahun 2016.

Masalahnya, walaupun realisasi dari strategi ini tidak efektif, dampaknya terhadap persepsi Cina akan tetap signifikan; bahwa negara-negara di kawasannya meningkatkan anggaran militernya, dan sebagai negara yang boxed in secara geografis, dia perlu meningkatkan anggarannya lagi. Alhasil, hal ini akan memberikan lebih banyak alasan bagi Cina untuk menekankan postur agresif melakukan proyeksi kekuatannya di Asia dan membangun pangkalan militer di Kepulauan LCS. Di lain sisi, peningkatan militer dari negara lain kawasan tidak akan seefektif itu.

Memang benar ucapan Menteri Pertahanan AS James Mattis dalam kunjungannya ke Korea Selatan dan Jepang mengindikasikan kemungkinan akan kehadiran “yang kuat” dari bantuan militer AS dalam konstelasi geopolitik Asia. Namun, hal ini tidak bisa diberikan bobot yang besar.

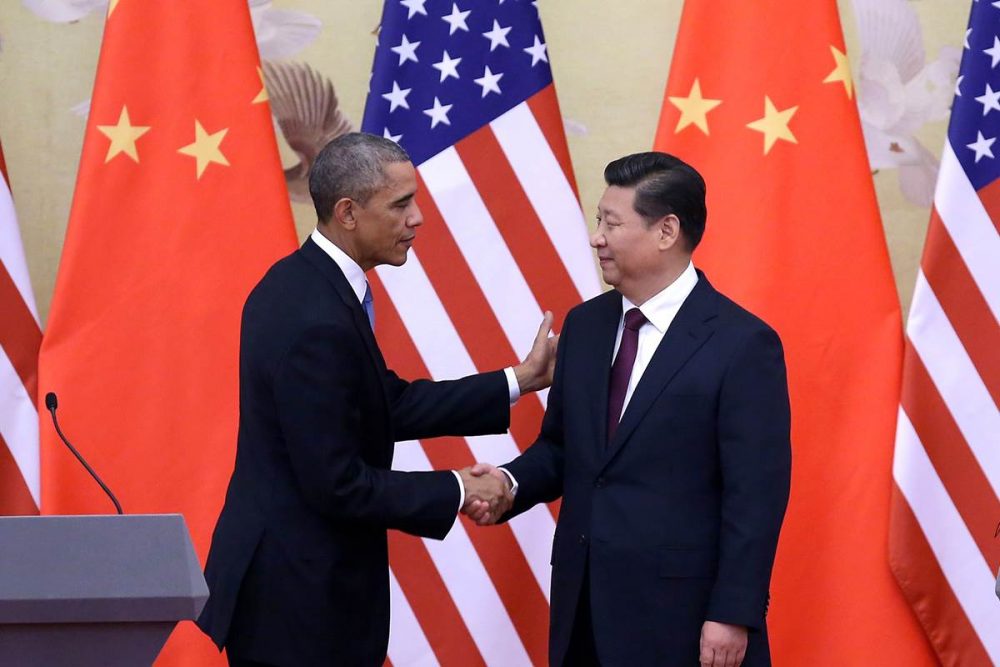

Obama di awal masa kepresidenan keduanya juga mengindikasikan hal yang sama dengan mencetuskan pivot to Asia. Nyatanya, empat tahun setelahnya, “yang kuat” tersebut tidak kunjung datang. Terlebih, pemerintahan Trump akan dijatuhkan hambatan dan beban mobilisasi militer yang sama dengan yang diampu Obama.

Namun, jika benar militer AS akan terlibat dalam rangka membantu negara kawasan Asia merespon peningkatan hegemoni Cina, hal ini tidak berarti Cina akan berhenti dan menjaga jarak. Salah satu penyebabnya adalah LCS, lebih dari sekadar kantong ekonomi, kini merupakan bagian diskursus identitas nasional dan historis Cina.

Alasan lainnya, karena akan adanya Kongres dan reshuffle kabinet lima-tahunan Partai Komunis Cina di Oktober tahun ini yang memberikan insentif bagi Xi Jinping untuk melihat LCS sebagai salah satu warisan jabatannya yang kuat dan mendukung pertahanan otoritas Cina di kawasan tersebut.

Walau kemungkinan adanya konflik terbuka masih terlihat rendah, dapat dipastikan opsi balancing, baik internal maupun eksternal (dengan bantuan AS), merupakan opsi yang akan berujung pada eskalasi ketegangan dan sentimen nasionalisme negara-negara kawasan. Dua variabel yang memahami bahwa eksekutif kebijakan luar negeri tidak selalu mengambil kebijakan dengan kalkulasi rasional (baca: Donald Trump) dan ketegangan di level birokrat cenderung dilipatgandakan di level operasi seringkali menjadi pendahulu dari pertukaran baku tembak.

Opsi yang lebih strategis untuk diambil adalah tindakan-tindakan yang menghasilkan deeskalasi terhadap ketegangan yang ada. Hal ini termasuk merevitalisasi kerja sama keamanan antara Cina dan negara kawasan di isu non-tradisional seperti terorisme dan narkoba, berpartisipasi dalam upaya Cina untuk mengintegrasikan kawasan ke dalam RCEP dan juga program One Belt One Road, mempertimbangkan kerjasama bilateral dan juga multilateral dengan Cina di Kepulauan LCS. Selain itu, melanjutkan upaya untuk mendirikan sebuah code of conduct yang saling bermanfaat di kawasan yang sama.

Memang Cina kini terkesan sebagai hegemoni yang secara agresif memproyeksikan kekuatannya di kawasan. Namun, dari kacamata mereka, sama seperti yang kita lakukan sekarang, Cina hanyalah merespons desakan ancaman yang semakin meningkat. Sepuluh tahun lalu, Singapur, Filipina, Vietnam, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan Australia, negara-negara besar di kawasan Asia, semua merupakan sekutu AS, hampir semua melakukan pelatihan militer bersama yang rutin dan sebagian besar menyediakan tempat bagi pangkalan militer AS. Fakta bahwa pada tahu 2012 Obama berniat melakukan pivot to Asia tidak membantu rasa terancam ini.

Merespons hegemoni Cina, yang harus dilakukan adalah tidak memberikannya alasan untuk menjadi semakin agresif. Meskipun peningkatan kemampuan militer tetap ada, lebih baik peningkatan itu diinvestasikan untuk merespons ancaman non-tradisional yang lebih mendesak.

Di lain sisi, perlu bagi kawasan untuk terus menekan kerja sama yang kuat dengan Cina dan memastikan bahwa kepentingan kawasan terfasilitasi oleh kerangka ekonomi dan militernya. Bagaimanapun strateginya, eskalasi sentimen perjuangan nasionalisme dan kekuatan militer tidak akan membawa manfaat bagi siapa pun dalam transisi hegemon ini.