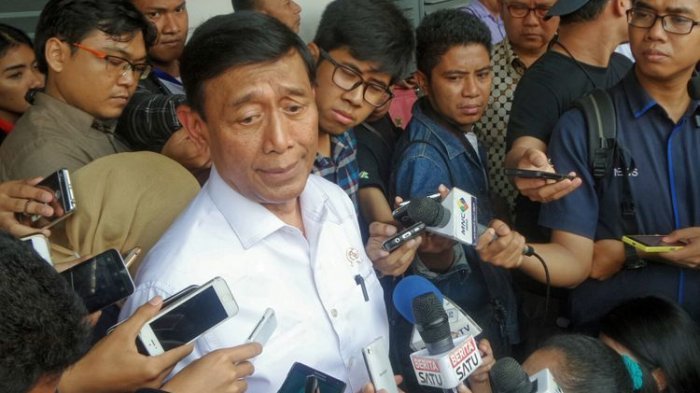

Belum tuntas kisah anomali berhukum yang ditunjukkan oleh pemerintah terkait pengundangan terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang akhirnya berlaku Rabu (14/3), pemerintah lewat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kembali menciptakan situasi anomali baru dalam berhukum melalui permintaan yang di luar batas penalaran yang wajar.

Dalam pernyataannya, Wiranto bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Panglima TNI dalam gelar Rapat Koordinasi Khusus Pilkada Serentak 2018, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlaga dalam perhelatan Pilkada 2018.

Mendahulukan Sikap Politik

Setelah muncul gelombang protes terhadap hasil revisi UU MD3 yang telah disetujui pemerintah dan DPR, Presiden Joko Widodo mengakui kalau beliau telah “kecolongan” dalam mengawal proses hingga hasil dari revisi UU MD3 disepakati. Ini juga akibat minimnya koordinasi beliau selama pembahasan revisi UU MD3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

Alhasil, sikap yang dipilih Presiden Jokowi dengan tidak menandatangani UU MD3 hasil revisi yang telah disetujui bersama dengan DPR serta menyarankan masyarakat untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Padahal, persetujuan bersama yang dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan DPR terhadap revisi UU MD3 merupakan persetujuan atas nama presiden. Meskipun Presiden mengaku lemahnya koordinasi, hal tersebut jelas tak mengubah kekuatan hukum terhadap hasil revisi UU MD3. Ini menyiratkan bahwa Presiden lemah dalam sisi pengawasan terhadap kinerja para pembantunya.

Sama halnya dengan penolakan Presiden untuk menandatangani hasil revisi UU MD3 tersebut, keengganan menandatangani sebuah RUU yang telah disetujui atas nama presiden jelas tak akan mengubah keadaan. Kecuali sebatas menunda waktu pengundangan sampai tiga puluh hari sejak rancangan UU MD3 hasil revisi tersebut disetujui bersama. Maka, ia secara otomatis akan diundangkan dengan sendirinya dan sejak Rabu lalu resmi berlaku.

Sebagaiman diatur pada Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945 perubahan yang menyatakan, “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.”

Ungkapan kekecewaan Presiden Jokowi terhadap hasil revisi UU MD3 jelas tak bermakna secara hukum. Kecuali sebatas mementingkan aspek pencitraan politik yang boleh ditujukan untuk mengamankan kepentingan elektoral, baik terhadap partai-partai di parlemen maupun publik yang mengkritisi hal tersebut.

Jatuh di Lubang yang Sama

Terkait dengan permintaan kepada KPK untuk berhenti atau menunda sejenak penetapan tersangka calon koruptor, sejauh ini belum ada tanggapan dari Presiden Jokowi. Khususnya apakah pernyataan Menteri Wiranto tersebut merupakan terjemahan atas keinginan langsung dari Presiden, atau hanya bisa-bisanya para menteri beserta pimpinan lembaga negara lainnya.

Namun, terlepas dari hal itu semua, bagaimanapun pertanggungjawaban tidak dapat dilepaskan kepada Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Pernyataan Wiranto yang meminta KPK menunda kerja pemberantasan korupsi, atas nama hasil rapat kordinasi khusus bersama kementerian dan lembaga negara terkait, jelas bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi, supremasi hukum dalam cita negara hukum Indonesia.

“Diamnya” Presiden atas pernyataan Menteri Wiranto tersebut akan semakin memperkuat kesimpulan bahwa komitmen pemerintahan Jokowi di bidang penegakan hukum sangat lemah. Sebagaimana juga disimpulkan oleh beberbagai pihak beberapa waktu lalu ihwal penegakan hukum, korupsi, dan HAM selama lebih dari tiga tahun Joko Widodo memimpin Indonesia.

Padahal, jika disadari betul, penyataan Menteri Wiranto tersebut jelas sangat destruktif, kontraproduktif, dan semakin menjauh dari semangat serta cita-cita revolusi mental yang Presiden Jokowi tawarkan ketika Pemilu Presiden 2014 lalu.

Kita tentu masih ingat apa yang dituliskan oleh Presiden Joko Widodo tentang perlunya revolusi mental di Indonesia. “Nation building tidak mungkin maju kalau sekadar mengandalkan perombakan institusional tanpa melakukan perombakan manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem ini. Sehebat apa pun kelembagaan yang kita ciptakan, selama ia ditangani oleh manusia dengan salah kaprah tidak akan membawa kesejahteraan.(Kompas, 10/5/2014)

Tidak hanya itu, dalam tulisan beliau tersebut Presiden Jokowi juga menekankan bagaimana kunci gerakan revolusi mental terletak pada kepemimpinan sebagai motor penggerak serta juga menggarisbawahi praktik politik uang dalam proses pemilu yang mempengaruhi kualitas dan integritas demokrasi. Keinginan dalam tulisan inilah menurut nalar sehat kita sesuai dengan semangat KPK dalam memberantas korupsi di negara demokrasi.

Pernyataan Ketua KPK yang menyatakan kalau akan ada sejumlah peserta Pilkada Serentak 2018 yang akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK jelas wujud pencegahanan agar agenda revolusi mental dapat tetap berjalan dengan baik. Melalui terpilihnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas tentu akan meningkatkan serta membawa kesejahteraan.

Sayangnya, inilah yang sepertinya tidak dipahami atau mungkin sengaja dilupakan oleh Presiden Jokowi, para menteri serta pimpinan lembaga negara yang bersepakat meminta KPK untuk menunda proses penegakan hukum terhadap peserta Pilkada Serentak 2018. Padahal, revolusi mental hanya akan dapat terwujud melalui pemimpin yang bersih dan beintegritas. Bukan pemimpin yang bersinggungan dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Semua tahu penegakan hukum harus independen dan bebas dari intervensi apa pun. Tidak ada alasan mendahulukan kepentingan politik daripada penegakan hukum. Maka, tak ada nalar yang dapat membenarkan bahwa kita harus mentolerir perilaku koruptif (kejahatan c.q pidana) untuk menjaga keberlangsungan stabilitas politik dalam masa pilkada.

Dalam konteks demokrasi prosedural, sebuah demokrasi yang berkualitas hanya akan terwujud melalui proses berdemokrasi yang adil dan berintegritas dari semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi itu sendiri.

Dengan begitu, semestinya apa yang dilakukan KPK untuk memberantas korupsi, khususnya menciptakan demokrasi tanpa korupsi yang mencegah terpilihnya pemimpin koruptif, wajib didukung semua pihak. Sebab, KPK melakukan apa yang telah sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Bukan justru meminta KPK berhenti menjalankan tugas dan kewenangannya yang tentu akan meruntuhkan supremasi hukum serta mengganggu independensi penegakan hukum.

Jika dicermati seksama, pernyataan Menteri Wiranto bersama pimpinan lembaga negara terkait lainnya tersebut bisa digolongkan sebagai tindakan obstruction of juctice atau penghalangan terhadap proses penegakan hukum pemberantasan korupsi. Sebagaimana diatur pada Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, “setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00. (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Jika memang pemerintah bermaksud menciptakan iklim pilkada yang kondusif, yang semestinya berbenah adalah partai politik. Untuk apa? Agar mereka melakukan kaderisasi yang baik serta melakukan rekrutmen politik yang bersih dan bebas dari politik transaksional. Namun, sayangnya, partai politik sebagai pilar penting demokrasi itu sendiri sejauh ini tak mampu steril dari praktik korupsi dan politik uang.

Sebagai negara hukum di sinilah kita menunggu ketegasan dan kejelasan sikap Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Apakah beliau masih punya komitmen kuat dalam penegakan hukum sebagai salah satu instrumen penting dalam melaksanakan revolusi mental yang tercermin dalam Nawacita atau hanya menjadikannya sebagai jualan kepentingan elektoral semata.

Jikalau komitmen tersebut masih ada pada diri Presiden Jokowi, maka sudah selayaknya menteri yang destruktif terhadap perwujudan cita-cita negara hukum, yakni tegaknya supremasi hukum, dicopot dari kabinetnya. Sembari juga mengoreksi diri yang kerap abai atau lemah dalam pengawasan terhadap kinerja para bawahannya sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara.

Hukum adalah pilar utama bernegara. Pilar utama tersebut tak akan tergantikan dengan jalan pelabuhan, bandara ataupun jembatan. Sebelum pengadilan rakyat bernama pemilu menunjukkan tajinya pada tahun 2019 nanti, segala kesalahan serta kekeliruan belum terlambat untuk diperbaiki. Termasuk menyudahi segala keanomalian serta ketidakjelasan dalam berhukum itu sendiri dengan kembali menjadikan hukum sebagai panglima dengan tegaknya supremasi hukum di negeri ini.

Ayolah Presiden Joko Widodo, Anda belum terlambat untuk memperbaiki kondisi ini.

Kolom terkait:

Kaleidoskop 2017: Hukum Kita Masih Berwajah Politik

Ketika KPK Tersandera Angket DPR

Menjaga Pancasila tanpa Melanggar Hukum