“Kenapa pengusaha China saya batasi, karena saya tidak ingin kalian jadi babu di rumah sendiri. Ini tanah air kita yang kita perjuangkan dengan darah. Kalianlah tuan sesungguhnya.”

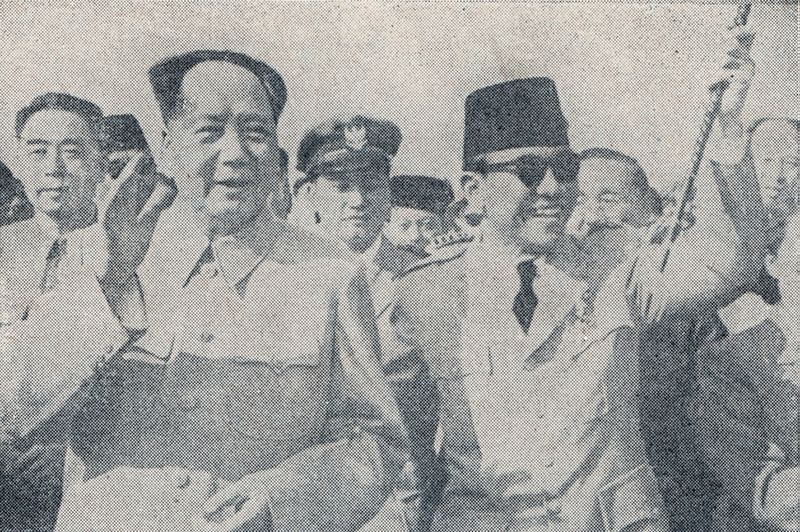

Begitulah kalimat yang terdapat dalam meme, yang disebar di media sosial. Di sebelah kalimat itu, terdapat foto Bung Karno. Benarkah Sukarno pernah mengungkapkan kalimat tersebut?

Saya sendiri sangat menyangsikan Bung Karno berkata demikian. Pertama, dalam banyak kesempatan, Bung Karno hampir tak pernah menggunakan kata “saya” sebagai pengganti orang pertama. Dia kerap menggunakan kata “aku.”

Ya, memang, argumen tadi terasa dangkal. Namun, lebih dangkal jika kalimat seorang tokoh tak ada sumber referensinya. Saya tak pernah percaya sebuah kalimat yang dilontarkan tokoh, bila tak ada sumber referensinya. Dari mana dia nyomot kalimat tersebut? Tak ada sama sekali keterangan.

Konteks kalimat dalam meme itu barangkali mengacu pada dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1959. Peraturan tersebut berisi larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing di luar ibu kota daerah swatantra tingkat I dan II serta karesidenan.

PP Nomor 10 tahun 1959 itu ditandatangai Menteri Perdagangan Rachmat Muljomiseno. Menurut Leo Suryadinata dalam bukunya, Dilema Minoritas Tionghoa, peraturan itu adalah kepanjangan tangan dari peraturan yang dikeluarkan Rachmat pada Mei 1959. Leo menulis, saat itu, Rachmat mengeluarkan peraturan melarang perdagangan eceran di daerah pedesaan dan mewajibkan orang asing untuk mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia, selambat-lambatnya 30 September 1956.

Rachmat sendiri merupakan pendukung gigih Gerakan Assaat yang sangat anti-Tionghoa. Menurut Thee Kian Wie dalam tulisannya “Indonesianization Economic Aspects of Decolonization in Indonesia in the 1950s” di buku Indonesian Economic Decolonization in Regional and International Perspective, Assaat adalah pelaksana jabatan Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta pada Desember 1949 hingga Agustus 1950. Dengan berlakukan Republik Indonesia Serikat, jabatannya sebagai Presiden RI berakhir pada Agustus 1950. Pada 1958, Assaat bergabung dengan pemberontak anti-Sukarno di Sumatra Barat.

Pada 1956, Assaat mengemukakan gerakan untuk pengusaha pribumi, yang dikenal dengan Gerakan Assaat. Tujuannya, untuk mengakhiri dominasi Tionghoa atas ekonomi Indonesia. Menurut Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik, saat menjadi anggota parlemen, ia mendesak pemerintah mengeluarkan regulasi menghentikan terlibatnya orang-orang Tionghoa, WNI maupun asing, dalam aneka bidang usaha yang menguntungkan.

“Menurut pandangannya, orang Tionghoa tidak bisa dipercaya dan tidak boleh dibiarkan menguasai ekonomi Indonesia. Ia juga menyerang orang Tionghoa sebagai golongan yang tidak loyal kepada negara, malahan menyatakan bahwa golongan keturunan Arab berbeda dengan orang Tionghoa dan harus dikategorikan sebagai asli,” tulis Benny dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik. Pengaruh Assaat ini tampaknya membekas dalam benak menteri Rachmat.

Sementara itu, Leo menulis, di luar Jawa beberapa panglima daerah militer sudah mengumumkan, daerah pedesaan tertutup bagi orang Tionghoa asing, sebelum batas 30 September 1956. Panglima Daerah Militer Jawa Barat pun mengeluarkan larangan serupa. PP Nomor 10 tahun 1959 sendiri dikeluarkan pada 16 November 1959.

Sebelum 1 Januari 1960, orang asing diwajibkan mengalihkan perusahaan mereka kepada warga negara Indonesia. Anehnya, menurut Thee Kian Wie dalam Indonesia’s Economy Since Independence, larangan tersebut tak mengarah ke semua pedagang asing. Pedagang asing Arab dan Belanda masih melakukan aktivitasnya di desa-desa.

Pelarangan ini membawa dampak luas bagi perekonomian. Menurut artikel “Akibat Perombakan Struktur Masalah Kredit pada Pak Tani” dalam Star Weekly edisi 2 Januari 1960, di Jawa terdapat 60 persen warung asing yang dimiliki orang asing Tionghoa, 10 persen di tangan keturunan Tionghoa, dan 30 persen dimiliki orang Indonesia asli.

Warung asing ini menjual beragam barang keperluan sehari-hari kepada para petani dan buruh, seperti ikan asin, terasi, gula, minyak, tekstil, serta alat-alat pertanian maupun keperluan rumah tangga lainnya. Para pedagang warung asing ini biasanya juga menjual hasil bumi dari para petani. Kerapkali, tengkulak atau pedagang kecil ini memberikan kelonggaran kepada para pelanggan yang umumnya rakyat tak mampu untuk mengambil barang-barang kebutuhan ekonomi sehari-hari dengan cara mengutang.

Pembayaran bisa dicicil dengan uang atau dengan hasil bumi usai panen. Nah, pedagang-pedagang eceran ini bisa memobilisasi jumlah uang yang tak sedikit, dan mereka dipercaya para pedagang besar di kota.

Penulis artikel dalam Star Weekly edisi 2 Januari 1960 tersebut mengemukakan, pelarangan warung asing ini pun mengakibatkan rentetan aktivitas pengumpulan hasil bumi yang diteruskan oleh pedagang di kota-kota, menjadi sepi. Sebab, pasokan hasil bumi berasal dari udik.

“Perdagangan di kota-kota besar dengan sendirinya banyak kehilangan pasaran, apalagi ditambah dengan kesepian pasar, alat-alat negara bertindak keras terhadap mereka,” tulis Star Weekly, 2 Januari 1960.

Leo, mengutip data Menteri Distribusi Leimena, menulis bahwa diperkirakan ada 25 ribu warung berada dalam kategori eceran. Sekitar 400 ribu hingga 500 ribu orang terimbas peraturan itu.

Peraturan ini, menurut Thee Kian Wie, diwujudkan paling brutal di Jawa Barat. Di sana, militer “melemparkan” ratusan keluarga Tionghoa ke dalam sebuah truk, dan membawa mereka ke kamp-kamp yang dibangun tergesa.

Panglima militer setempat, tulis Leo, mengeluarkan kebijakan orang asing tak boleh tinggal di pedesaan.

“Hal itu mengakibatkan adanya serangkaian peristiwa yang menyebabkan beberapa Tionghoa lokal meninggal. Hubungan antarsuku antara orang Indonesia asli dan Tionghoa khususnya orang Tionghoa asing menjadi tegang,” tulis Leo dalam buku Dilema Minoritas Tionghoa.

Padahal, menurut Leo, di dalam peraturan tersebut orang asing masih diperkenankan tinggal di desa, kecuali bila komandan militer setempat menetapkan lain, dengan alasan keamanan. Selain itu, ada ketentuan yang mewajibkan orang Indonesia membentuk koperasi desa, untuk menampung pengusaha Tionghoa.

Nah, mereka yang terdampak bisa bekerja untuk koperasi sebagai pegawai. Penting dicatat pula, ada perintah dalam peraturan tersebut, supaya pengalihan dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan.

Ketegangan memuncak. Pemerintah RRC geram, dan menuding Indonesia melanggar perjanjian tentang kewarganegaraan rangkap, yang menyebut pemerintah Indonesia akan melindungi kepentingan warga negara Cina. Peraturan dwi kewarganegaraan sendiri ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 1958 pada 11 Januari 1958.

Leo menulis, RRC melakukan tekanan dengan memulangkan orang Tionghoa asing ke negara mereka. Pada 1960, ada 102.196 orang asing Tionghoa meninggalkan Indonesia.

Menarik untuk melihat argumen Kian Wie Thee dalam Indonesia’s Economu Since Independence. Ia menulis, regulasi tersebut membawa angin untuk militer yang dihasut melukai warga Tionghoa asing, terutama militer anti-komunis. Tujuan lainnya, melemahkan posisi Jakarta, dalam hal ini Sukarno, yang dikenal dekat dengan RRC, serta mempermalukan PKI. PKI sendiri merupakan satu-satunya partai yang tidak mendukung peraturan untuk melarang pedagang eceran Tionghoa itu di parlemen.

Leo menulis, Sukarno akhirnya menyadari peraturan itu membahayakan perekonomian dan kekuasaannya. Meski tak dicabut, praktiknya ditangguhkan sementara. RRC kemudian mengimbau orang Tionghoa mengambil kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, menanggapi kebijaksanaan ekonomi Sukarno yang sosialistis, RRC menyarankan orang Tionghoa asing meninggalkan perdagangan dan masuk ke sektor industri, membantu pembangunan perekonomian Indonesia.

Dari sini, kita harus bijak, jangan sampai menelan mentah-mentah informasi yang terdapat dalam dunia maya, apalagi hanya sebuah meme dengan kalimat yang mengatasnamakan seorang tokoh. Menurut saya, Sukarno tak pernah melontarkan kalimat tendensius seperti itu. Mengingat, seperti yang sudah dipaparkan, Sukarno dekat dengan RRC. Dan, yang memiliki andil tercetusnya peraturan anti-Tionghoa tersebut adalah Menteri Perdagangan saat itu, Rachmat Muljomiseno.