Sulit untuk tidak mengatakan bahwa fenomena kegilaan dalam beragama belakangan ini telah menciptakan nuansa teror dalam masyarakat. Bukan saja kasus kekerasan terhadap para pemuka agama, namun lebih jauh telah mengusik kehidupan antarumat beragama. Bukan suatu kebetulan bahwa serangkaian aksi kekerasan terhadap para tokoh agama jelas dilakukan oleh mereka yang melampaui batas atau kegilaan.

Saya berasumsi, karena teror ini terkait dengan agama dan para tokohnya, maka para peneror itu adalah “orang gila” yang melampaui batas keagamaannya. Mereka berpikir, bertindak, dan melakukan aksi kekerasan atas dasar kegilaan terkait dengan persepsi keagamaan yang mereka yakini sendiri.

Kegilaan sebagaimana disebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “kegemaran (keasyikan, kesukaan) yang berlebih-lebihan; sesuatu yang melampaui batas” yang tentu saja menciptakan kekacauan situasi sosial. Dalam bahasa agama, sikap ini disebut “ghuluw” (melampaui batas). Jika dikaitkan dengan keagamaan, kata “ghuluw” mengandung pengertian yang “menguatkan” (mubalaghah) terhadap sikap berlebihan dan melampaui batas dalam konteks beragama.

Bahkan istilah ini memiliki konotasi luas, baik dalam hal berpikir atau bertindak yang melebihi batas, sehingga seseorang yang sudah “ghuluw” dapat sangat mudah diarahkan kepada hal-hal yang bersifat merusak. Oleh karena itu, sikap ekstrem dalam beragama disebut “maghaalaat” yang cenderung menyulitkan (masyaqqah) dirinya sendiri, sehingga membawa seseorang kepada hal-hal yang selalu bertentangan dengan prinsip keagamaannya.

Apalagi isu teror terhadap pemuka agama belakangan ini, konon, dilakukan oleh orang gila. Ya, karena orang-orang waras tak mungkin melakukan aksi kekerasan, terlebih mereka memiliki kewarasan berpikir yang dibimbing nilai-nilai keagamaan. Kegilaan tentu saja menutup daya akal sehat untuk berpikir waras, sehingga memicu aktivitas yang melampaui batas.

Kegilaan dalam beragama pernah disinggung oleh Nabi Muhammad bahkan menjadi “warning” yang dapat merusak sendi-sendi solidaritas sosial. “Wahai manusia, berhati-hatilah akan sikapmu yang melampaui batas (ghuluw) dalam beragama, karena kehancuran orang-orang sebelum kamu adalah karena mereka terlampau berlebihan dalam hal agama” (HR Ibnu Majah).

Padahal, keberagamaan, sebagaimana diwasiatkan Nabi, jelas memiliki kecenderungan “lurus pada kebenaran” (hanifiyah) dan juga toleransi serta cenderung memudahkan (samhah). Namun demikian, kondisi kesesatan dalam beragama mungkin saja terjadi, ketika seseorang berpandangan atau bersikap yang melampaui batas-batas kewarasan agamanya.

Ren Muhammad pernah menjelaskan soal kesesatan dalam beragama secara lebih detail, dengan merujuk pada salah satu ayat dalam Al-Qur’an, “Iblis berkata: “Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya” (QS Al-Hijr: 39).

Jika sekadar sesat saja dalam beragama, itu masih mungkin diarahkan, untuk kembali ke jalur keagamaan yang sebenarnya. Berbeda dengan sikap “ghuluw” yang konsekuensinya adalah “kegilaan” yang mungkin saja sulit mengembalikannya ke jalur asal keagamannya yang “waras”. Saya kira sikap “ghuluw” rentan diarahkan bahkan diperintahkan untuk melakukan hal-hal negatif dan merusak.

Fenomena ini barangkali mirip dengan proses “brain washing” yang pernah dilakukan Hitler kepada para serdadunya, sehingga mereka mengalami kegilaan dengan cara meneror, mengintimidasi, merusak, bahkan membunuh siapa pun yang dianggap bertentangan dengan ideologinya.

Fenomena penyerangan yang tiba-tiba marak kepada para pemuka agama tidak semestinya dipandang sebagai kasus biasa yang sepertinya selalu sumir dalam mengungkap motif terselubung di belakangnya. Padahal, ini jelas sebuah kegilaan dalam sikap beragama, sehingga perlu diungkap secara menyeluruh, siapa aktor penggeraknya, apa motif dan tujuannya, sekaligus demi memenuhi unsur keadilan dalam masyarakat.

Jika ini merupakan fenomena kegilaan, yang dilakukan bukan oleh orang waras, maka perlu diungkap seterang-terangnya, agar tidak berkembang menjadi prasangka liar yang berpotensi memecah belah kesatuan dan persatuan solidaritas sosial-keagamaan.

Kita boleh saja mengutuk, menyesalkan, atau menolak tindakan kekerasan dalam bentuk retorika seperti apa pun, walau hal itu tak akan mengubah praktik kegilaan yang belakangan ini marak terjadi. Perlu kiranya merenungkan sebuah meme yang begitu viral bertuliskan, “yang waras jangan ngalah”. Benar bahwa kewarasan harus terus melawan kegilaan, bukan membiarkannya.

Sebagai perwujudan masyarakat yang heterogen dalam hal keagamaan dan kebudayaan, Indonesia sangat mungkin berpotensi untuk dipecah-belah dan agamalah yang memiliki kerentanan soal itu. Saya kadang meyakini adanya teori konspirasi ketika pihak-pihak tertentu yang iri terhadap kemajemukan Indonesia, lalu mereka berkeinginan menguasainya melalui cara-cara yang tidak lazim, seperti menciptakan “kegilaan” dalam hal agama dan kondisi sosial.

Kenapa agama dan tokoh agama yang kemudian seakan saling dibenturkan? Karena Indonesia perwujudan bangsa agamis. Meski negeri ini mayoritas berpenduduk Muslim, namun tidak pernah terjadi “dominasi” antarsatu agama terhadap lainnya. Kalaupun ada sikap atau keinginan sekelompok yang ingin mendominasi, sepertinya itu tak mudah dilakukan, kecuali dengan menciptakan hal kegilaan yang belakangan ini marak terjadi.

Demi kepentingan-kepentingan politik-kekuasaan, agama dijadikan “alat” untuk membenturkan umatnya satu sama lain, dengan melakukan “indoktrinasi keagamaan” yang kemudian melahirkan sikap “ghuluw” yang terus-menerus ditularkan kepada mereka yang tidak memiliki kewarasan dalam berpikir.

Saya kira, bangsa ini punya pengalaman panjang soal agama dan sikap keberagamaan yang paling toleran di antara bangsa-bangsa dunia lainnya. Maka, hal apa pun yang berujung pada upaya provokatif dengan memperalat “kegilaan agama” menjadi “sarana kekerasan”, akan sulit mengubah cara pandang moderat yang melekat di setiap hati penganut agamanya. Hal ini bisa dibuktikan dari banyak fakta sejarah ketika sikap ekstremisme keagamaan yang hendak mencabik-cabik “insting” toleransi masyarakat, ujungnya tak bertahan lama.

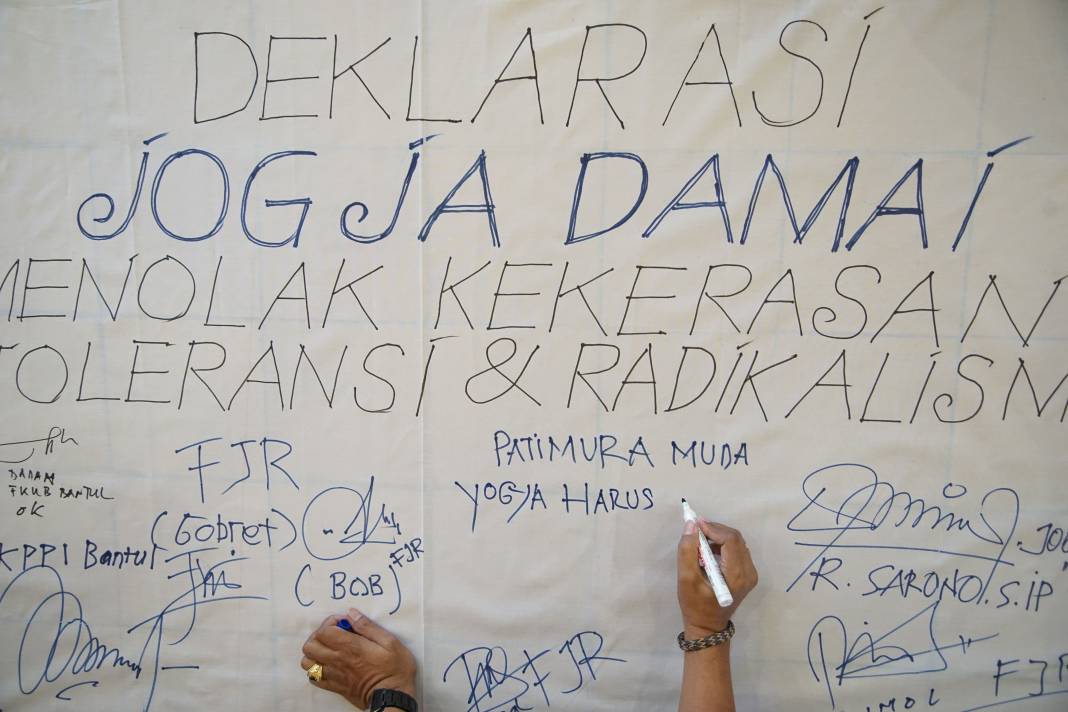

Para pemuka agama di negeri ini tentu saja sadar, bahwa upaya provokatif sehebat apa pun tak akan mampu menciptakan permusuhan yang lebih besar. Saya bangga bahwa keinginan untuk bersatu membina kerukunan itu lebih didahulukan daripada mengikuti arus kegilaan yang provokatif.

Maka, beragamalah secara wajar, waras, dan tidak berlebihan, apalagi melampaui batas. Sebab, dengan beragama yang waras, simpul-simpul solidaritas diikat, bukan malah mencerai-beraikannya.

Kolom terkait:

Kaleidoskop 2017: Tahun Keprihatinan Beragama

Menjaga Kewarasan di Era Pasca Kebenaran