Gaduh soal kitab suci yang disebut fiksi oleh seorang akademisi dalam sebuah acara televisi, tak pernah mengurangi rasa keyakinan setiap umat beragama kepada isi kitab sucinya. Disebut fiksi, barangkali, karena memang keterbatasan akal manusia dalam mengungkap setiap ayat-ayat-Nya.

Akal manusia tentu terbatas, bahkan bertekuk lutut ketika tak mampu lagi mengungkap kebesaran Tuhan yang tertuang dalam bait-bait teks kitab suci. Itulah kenapa, dalam tradisi Islam, teks kitab suci dalam Al-Qur’an dibagi menjadi teks yang bersifat “qhat’i” (pasti, jelas) dan “dzanni” (perkiraan, tidak jelas).

Keduanya hanya mampu diungkap oleh mereka yang benar-benar mendasarkan akalnya pada keimanan. Sebab, tanpa itu, akal manusia gagal menangkap pesan yang dimaksud oleh teks kitab suci tersebut.

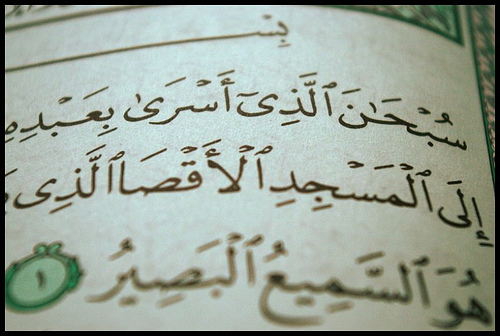

Ada sebuah peristiwa yang sulit dijangkau nalar manusia saat Nabi Muhammad digambarkan oleh Al-Qur’an melakukan perjalanan spiritual “super cepat” hanya dalam waktu semalam. Perjalanan Nabi dimulai dari Masjidil Haram, Mekkah, ke Masjidil Aqsa di Ilia, Palestina. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju “Sidratul Muntaha” (puncak tertinggi pengetahuan manusia).

Setiap Muslim pasti membenarkan peristiwa ini sebagai peristiwa luar biasa yang tak mungkin dilakukan manusia biasa, kecuali para nabi dan pribadi pilihan Tuhan yang diizinkan-Nya. Fiksikah cerita Isra’ dan Mi’raj? Saya pribadi meyakini bahwa itu adalah kejadian nyata dan akal saya pun bertekuk lutut karena tak mampu menjangkaunya.

Peristiwa ini dimulai pada tahun ke 10 setelah kenabian, antara tahun 620-621 Masehi atau setahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Bukan suatu kebetulan, karena peristiwa ini, dalam banyak informasi sejarah, didahului oleh dua peristiwa menyedihkan yang menimpa diri Nabi secara berturut-turut. Setelah dirinya ditinggalkan oleh pamannya, Abu Thalib, dan istri tercintanya, Khadijah, yang wafat, Nabi tentu saja merasakan kesedihan yang luar biasa.

Kedua orang yang meninggalkan Nabi ini tentu saja sosok-sosok yang terpenting dalam hidupnya, yang tak mungkin tergantikan oleh siapa pun. Ditengah suasana kesedihan yang mendalam, Allah berkehendak “menghibur” sang Nabi, melalui perjalanan spiritual yang dikenal dengan peristiwa Isra’ dan Mi’raj.

Peristiwa ini tentu saja bukan akal-akalan yang fiktif, mengingat Nabi adalah sosok yang jujur dan terpercaya. Bahkan jauh sebelum dirinya diangkat sebagai nabi, masyarakat telah lebih dahulu menyematkan gelar “al-Amin” (yang terpercaya) kepadanya.

Memang, peristiwa Isra’ yang mengantarkan Nabi hingga ke Baitul Maqdis di Palestina sempat dicemooh sebagian orang, karena tentu saja sulit diterima akal sehat. Bagaimana tidak, jarak Mekkah-Palestina yang kurang lebih 1.500 km waktu itu akan memakan waktu tempuh sekitar satu bulan, rasa-rasanya tak mungkin dilakukan jika Nabi hanya melakukannya dalam waktu kurang dari satu malam.

Sebagian orang Quraisy tak mempercayainya, bahkan menyebut cerita ini sebagai bentuk kekonyolan belaka. Peristiwa ini pun hampir-hampir membuat sahabatnya, Abu Bakar, meragukannya, karena lagi-lagi akal sehat tak mungkin menjangkaunya.

Satu-satunya jalan yang dapat meyakinkan adalah menanyakan langsung kepada Nabi bagaimana ciri-ciri Baitul Maqdis, karena Abu Bakar pernah singgah sebelumnya. Semua yang diceritakan Nabi kepada Abu Bakar, tak ada satu pun yang meleset soal ciri-ciri dan kondisi Baitul Maqdis, sehingga dirinya dengan yakin membenarkan cerita Nabi bahkan hingga berkali-kali membenarkan di setiap Nabi menceritakan apa yang dialaminya.

Itulah kenapa Abu Bakar kemudian diberi gelar “Ash-Shiddiq” (yang membenarkan), karena dialah satu-satunya orang yang dengan begitu yakin, sangat percaya atas seluruh apa yang diceritakan Nabi, tanpa harus meminta pertimbangan akalnya terlebih dahulu.

Bagi saya, peristiwa Isra’ dan Mi’raj sarat dengan pelajaran hidup manusia yang patut diambil teladannya. Karena, Isra’ yang berarti “perjalanan” dalam waktu singkat adalah serupa dengan perjalanan seluruh kehidupan manusia yang juga dirasa sangat cepat. Tanpa disadari, tentu kita merasakan betapa cepatnya waktu berputar setiap hari, tanpa dapat ditahan melaju sesuai gerak arah jarum jam.

Inti dari seluruh kehidupan manusia tentu saja perjalanan, dari satu titik menuju titik lainnya, bertemu dengan banyak orang dan merasakan berbagai peristiwa. Perjalanan di dunia tentu saja sesaat, sekadar bermain-main dan bersenda gurau karena kehidupan abadi sesungguhnya ada dalam peristiwa Mi’raj (naik ke tempat yang lebih tinggi) di luar bumi yang kita pijak.

Ada peristiwa menarik ketika Nabi melakukan Isra’ ini. Dalam banyak riwayat hadits diceritakan, bahwa dirinya bertemu dengan nabi-nabi pendahulunya dan diperintahkan untuk memilih di antara tiga pilihan: air putih, susu, dan minuman keras (khamr). Entah kenapa, ada dorongan kuat agar Nabi memilih susu di antara ketiganya dan tentu saja itu pilihan terbaik.

Memilih air berarti umatnya kemungkinan akan ditenggelamkan, seperti umat-umat nabi terdahulu. Memilih minuman keras jelas akan berdampak pada umatnya yang nantinya gemar mengkonsumsi minuman ini. Pilihannya untuk meminum susu, justru memberikannya banyak faidah. Sebab, selain menyehatkan susu adalah simbol “hidayah”, karena warna putih cenderung bermakna kebajikan.

Hidup tentu saja pilihan, kita boleh menentukan sendiri dengan bebas. Pilihan apa pun yang akan kita ambil tentu saja memiliki konsekuensi. Peristiwa Isra’ Nabi Muhammad tentu mengajarkan bahwa setiap manusia dituntut untuk melakukan pilihan dalam hidupnya, bukan sekadar dua pilihan, bisa tiga atau lebih.

Yang akan kita pilih tentu saja sesuatu yang menurut akal paling baik, tidak bertentangan dan kalau bisa justru menyelamatkan. Itulah yang dilakukan Nabi ketika dihadapkan pada tiga pilihan yang pada akhirnya selaras dengan pilihan setiap manusia dalam menjalani setiap langkah kehidupannya.

Perjalanan sesungguhnya dalam dimensi kehidupan manusia adalah Mi’raj (mencapai puncak tertinggi) yang, dalam bahasa John Renerd dalam buku In the Footsteps of Muhammad: Understanding the Islamic Experience, disebut perjalanan heroik menuju kesempurnaan dunia spiritual yang dialami oleh Nabi Muhammad. Inilah sesungguhnya perjalanan hidup yang abadi, lepas dari penjara kehidupan yang mengungkung raga kita.

Dalam terminologi sufistik, hal ini disebut sebagai perjalanan meninggalkan bumi yang rendah menuju langit yang tinggi. Mi’raj seakan menjadi perjalanan spiritual tanpa penghalang, menembus langsung ke “sidratul muntaha”, tanpa batas, tanpa sekat yang menghalangi antara seorang hamba dengan Tuhannya.

Maka, jika Isra’ merupakan perjalanan “wisata” manusia dalam menempuh kehidupannya di dunia, Mi’raj justru perjalanan ruhani, saat seorang manusia menyadari, betapa raga ini memiliki keterbatasan, akal ini sering kali buntu, tak mungkin mengungkap seluruh dimensi alam.

Ketika akal buntu dan memilih fiksi, maka ruhani tak berhenti, terus menelusuri dan menyingkap tabir kebesaran Tuhan. Itulah kenapa, dalam tradisi Islam, salat merupakan perjalanan ruhani mencapai puncak ketinggian, sebagiamana proses Mi’raj-nya Nabi. Dan salat, bukanlah fiksi, tapi fakta; mewujud dalam perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Kolom terkait:

Nabi Menuntun Kita Ber-Isra’ Mi’raj

Bersama Memi’rajkan Diri [Renungan Isra’ Mi’raj]