Fakta bahwa banyak orang begitu mudah percaya pada berita hoaks, tanpa proses verifikasi, membersitkan hipotesis bahwa telah terjadi penurunan fungsi kognitif yang cenderung masif. Apalagi, hal ini diperkuat dengan sikap mudah tersinggung, terprovokasi, marah, bahkan tak jarang berujung aksi anarkis yang tampak di sana-sini; kompilasi sikap yang menunjukkan ketertundukan nalar pada emosi.

Jika hipotesis ini benar, tentu akan sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, penurunan fungsi kognitif diidentifikasi sebagai salah satu tanda dari reaksi stres psikologis (walau memang stres psikologis bukan satu-satunya faktor penyebab terjadinya penurunan fungsi kognitif). Setidaknya, itulah hasil studi Atkinson dan kawan-kawan (1993).

Menurut mereka, reaksi stres psikologis—selain ditandai dengan kecemasan, kemarahan, ketidakberdayaan dan depresi—juga ditandai dengan penurunan fungsi kognitif yang dicirikan dengan sulit berkonsentrasi dan sulit berpikir secara logis.

Meski begitu, seperti riset yang dilakukan oleh Hetherington dan rekan-rekannya (1982), bahwa semakin tinggi kualitas kepribadian seseorang, semakin kecil pula kemungkinannya mengalami stres. Semakin seseorang mampu mengendalikan dirinya (baca: rasio menguasai ego), berpandangan luas, dan bersabar, semakin ia mampu menangani stres. Imbasnya, individu semacam ini akan lebih mampu berhadapan dengan berbagai masalah.

Kualitas semacam inilah yang tampaknya dapat dilihat dari pribadi Nabi Muhammad Saw. Sebagai manusia, Nabi pun akrab dengan problem dan ujian. Tetapi, meski terpaan ujian dan kesulitan datang menghampiri Nabi sewaktu di Mekkah, misalnya, mulai dari meninggalnya istri tercintanya, Khadijah, dan paman pelindungnya—yang termasuk di antara pembesar Quraisy, Abu Thalib—cacian dan teror dari suku Qurais, serta beragam rintangan lainnya, beliau tetap bijak, logis, dan tenang dalam mengatasi semua ini.

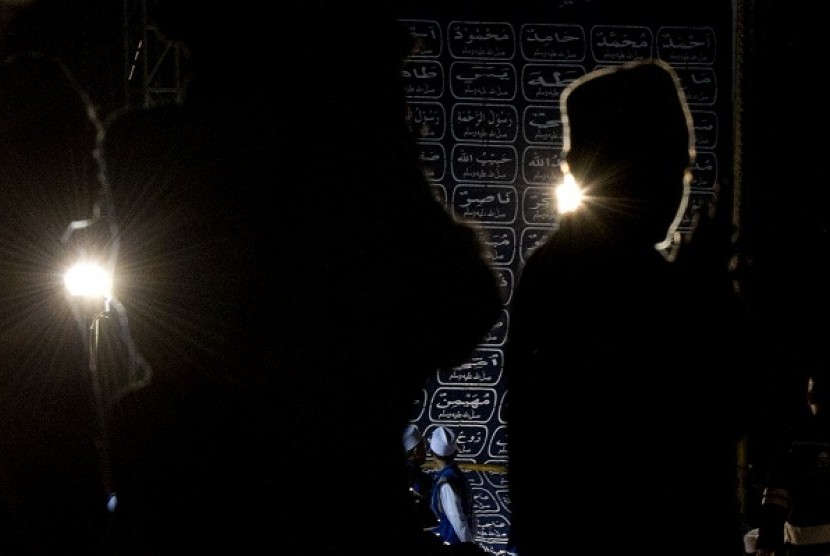

Rahasia Nabi berhasil mengatasi hal ini terletak pada peristiwa Isra’-Mi’raj. Sewaktu ujian dan problem yang dihadapi Nabi begitu tinggi intensitasnya dan berat bebannya, Tuhan “merekreasikan” Nabi dengan Isra’ Mi’raj. Sebuah anugerah Tuhan berupa perjalanan spiritual dan badaniah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh.

Nabi ditunjukkan keindahan dan tanda-tanda kebesaran Tuhan, mulai dari yang bersifat empiris maupun yang spiritual, seakan-akan ia sedang dihibur oleh-Nya. Inilah alasan mengapa banyak ulama, terutama mayoritas sufi, juga menyebut Isra’-Mi’raj sebagai media perenungan (tafakkur). Dan kendati objek perenungan bisa beragam, sebagaimana disebutkan Hossein Nasr dalam The Garden of Truth, seharusnya objek dari perenungan adalah tanda-tanda atau manifestasi-manifestasi Ilahi.

Merenung merupakan tahap lebih dalam dan fokus dari berpikir. Sebagai sebuah proses, perenungan tidak cukup hanya dengan mengamati permukaan suatu gejala (fenomena) semata, namun berlanjut pada makna yang tersembunyi di balik permukaan tersebut. Sebab, dalam persepktif Islam, makna yang tersembunyi itu merupakan “wajah” batin Sang Khaliq, sejak Dia adalah Yang Batin sekaligus Yang Lahir (QS 57: 3).

Dalam persoalan Mi’raj, perenungan adalah basis, sedangkan tindakan adalah implikasi-praktisnya. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa peristiwa Mi’raj terjadi pada periode Mekkah, masa ketika peran Nabi sebagai pemimpin umat belum begitu besar sebagaimana halnya di periode Madinah, di mana Nabi secara aktif terjun dalam kehidupan sosial, politik, maupun militer.

Tak heran jika Isra’ Mi’raj seolah memberikan semangat dan “nafas” baru bagi Nabi dalam menyampaikan risalah agung Tuhannya. Ia menurunkan tingkat ketegangan, menstabilkan psikis, dan memberikan ketenangan, betapapun ancaman, gangguan, provokasi, dan fitnah musuh kala itu begitu beratnya.

Pendeknya, meski sejatinya peristiwa Isra’ Mi’raj tidak mengurangi cobaan dan rintangan pada diri Nabi pada level empiris, secara maknawi Nabi lebih tenang, siap, yakin, obyektif, logis, penyayang, dan terjauh dari nilai-nilai amoral. Karenanya, peristiwa ini tak dapat disangkal merupakan peristiwa fundamental dalam fase kehidupan Nabi Muhammad Saw. Dapat dikatakan, ia adalah solusi efektif dan kentara dari problem-problem yang dihadapi Nabi waktu itu.

Maka, apabila berkaca pada sejarah, sulit untuk menjelaskan peran dan pengaruh Nabi dengan skala yang jangkauannya sangat besar dan luas, terealisasi dengan menakjubkan, jika tanpa melihat Mi’raj sebagai salah satu daya kekuatan atau sandaran bagi nabi. Apalagi, seperti kata Henri Bergson, filsuf Prancis abad ke-20, “Untuk menghadapi hantaman-hantaman penuh bahaya dalam kehidupan ini, kita memerlukan sandaran spiritual.”

Memi’rajkan Diri

Sebagai peristiwa historis, Mi’raj memang terjadi sekali. Tetapi, sebagai media perenungan, Mi’raj dapat terjadi berkali-kali. Mayoritas ulama sepakat bahwa Mi’raj Nabi secara badaniah tidak akan terulang. Tapi, secara ruhani—misalnya sebagaimana diakomodasi dalam salat—Mi’raj sangat dimungkinkan terulang lagi.

Sebuah riwayat menyebutkan apabila Nabi rindu pada Mi’raj, ia akan memanggil Bilal, sahabatnya, untuk mengumandangkan azan guna selanjutnya melaksanakan salat. Pasalnya, dalam salat inilah, yang pada tahap tertingginya adalah renungan itu sendiri, pengalaman kedekatan (dengan Sang Kekasih) kembali “menggema”.

Pengalaman kedekatan ini pula (tentunya dengan tingkat berbeda) yang dirasakan oleh Ibn Sina, filsuf dan ahli kedokteran Islam. Konon, jika dia menghadapi problem-problem filosofis yang belum dapat dipecahkan, dia pergi ke masjid untuk beriktikaf dan merenung. Menurutnya, kalau tidak di masjid dia mendapatkan pemecahannya, ia biasanya datang dalam mimpinya.

Artinya, berpikir logis dan objektif dapat dipengaruhi secara positif oleh perenungan. Dan, belajar dari peristiwa Isra’ Mi’raj terbilang krusial bagi kita saat ini untuk memperkuat dan menebalkan basis pengetahuan, keyakinan, dan mental kita melalui perenungan, seperti halnya Nabi “membangun” itu semua pada periode Mekkah.

Tujuannya agar pada level empiris kita menjadi lebih tenang, logis, dan bijak. Dengan begitu, kita tidak terburu-buru untuk menghakimi dan mengambil kesimpulan kecuali dengan pertimbangan yang matang, tidak mudah terprovokasi dan tersinggung oleh isu-isu “picisan” yang belakangan semakin “bising”, serta tak terpancing untuk mengomentari hal-hal yang belum diketahui secara memadai ataupun hal-hal yang kurang begitu penting.

Banyak hal dalam hidup yang perlu direnungkan agar kualitas diri dan fungsi kognitif kita kembali “mi’raj” (baca: naik). Apalagi, karena tak semua yang kita lihat dan ketahui itu mencerminkan maksud dan tujuan yang sebenarnya, sehingga untuk itu Nabi pernah doa, “Allāhumma arinil asy-yā’a kamā hiya” (Ya Allah tampakkan sesuatu itu sebagaimana adanya). Wallāhu a’lam…

Kolom terkait:

Nabi Menuntun Kita Ber-Isra’ Mi’raj

Isra’ Mi’raj dan Paradigma Islam Progresif

Kaleidoskop 2017: Tahun Keprihatinan Beragama