Reformasi 98’ telah membawa banyak perubahan terhadap wacana pergulatan politik di Indonesia. Peran civil Islam dengan merujuk kepada dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, memberikan gambaran yang optimistis tentang peran Muslim dalam demokratisasi Indonesia.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai kelompok Islam arus utama menjadi lebih eksis di panggung politik meski tidak selalu berkiprah dalam politik praktis. Muhammadiyah dan NU selalu membangun wacana-wacana yang mengetengahkan mereka sebagai kekuatan Islam yang netral politik dengan beragam dalil keagamaan dan dasar-dasar pemahaman keagamaan yang mereka yakini.

Meski tidak mentransformasikan diri menjadi partai politik, namun baik Muhammadiyah ataupun NU sebagaimana diketahui publik memiliki afiliasi politik sebagai representasi kultur masing-masing organisasi. Muhammadiyah diwakili oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan NU direpresentasikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Representasi keduanya dalam perspektif konstruktivisme sangat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan yang kemudian diwujudkan melalui sikap dan tindakan politik serta wacana-wacana yang lekat dengan identitas mereka melalui pelbagai dokumen resmi atau statemen para tokoh dan elitenya.

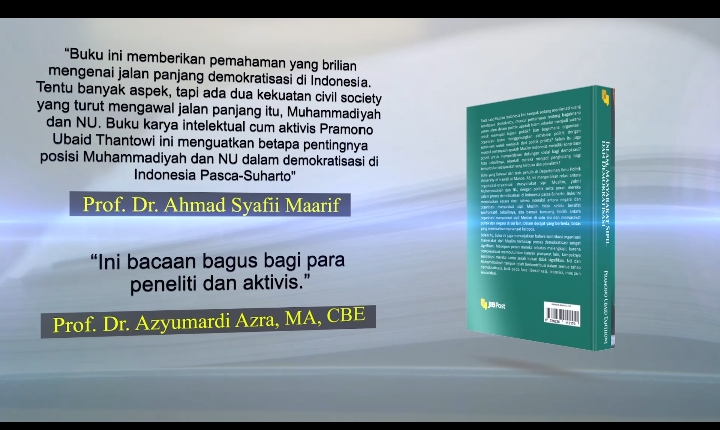

Pramono Ubaid Tanthowi dalam bukunya, Islam, Masyarakat Sipil, dan Demokratisasi: Studi Kasus Muhammadiyah dan NU di Indonesia Pasca-Suharto yang diterbitkan pada 2021 oleh JIB Post dan Pustakapedia, menjelaskan secara gamblang peran civil society dalam transformasi politik di Indonesia. Tanthowi—meminjam istilah Lary Diamond—mendefinisikan masyarakat sipil sebagai “sebuah tatanan kehidupan sosial terorganisasi, yang sukarela, mandiri, (sebagian besar) swadaya, dan bersifat otonom dari negara, serta terikat oleh tatanan hukum dan seperangkat aturan bersama.” (Tanthowi, 2021, p. 9).

Menurut Tanthowi, masyarakat sipil berbeda dengan masyarakat politik, yang mencakup aktor-aktor terorganisasi yang memiliki tujuan utama memenangkan kontrol atas negara. Meskipun begitu, masyarakat sipil juga memungkinkan menjalin aliansi dengan partai-partai.

Namun, apabila mereka terperangkap oleh partai atau terhegemoni di dalamnya, mereka akan menggeser lokus dan kegiatan utamanya menjadi masyarakat politik dan mereka kehilangan banyak kemampuan untuk melakukan fungsi penengah, berdiri di antara ruang privat dan negara dalam memediasi pembangunan demokrasi.

Dengan demikian, tidak termasuk kehidupan individu dan keluarga, civil cociety tidak hanya membatasi kekuasaan negara, tetapi juga melegitimasi otoritas negara.

Dalam bukunya ini, Tanthowi mensyaratkan civil society menjadi pintu masuk untuk bisa memahami perubahan demokrasi di Indonesia.

Seseorang harus mempelajari konsep civil society untuk bisa memahami proses transformasi sosial politik di sebuah negara. Selain Diamond, Tanthowi juga menggunakan struktur berpikir Casanova di mana agama memiliki peran potensial dalam pembentukan masyarakat sipil.

Setidaknya ada tiga langkah konstruktif yang dipinjam Tanthowi dalam mentransformasikan agama untuk proses demokratisasi. Pertama, agama mampu berperan sebagai ruang publik yang otonom sebagai kekuatan penyeimbang. Kedua, agama harus melepas klaim kebenaran absolute yang diikuti pengakuan kebebasan beragama. Ketiga, agama juga harus mampu memisahkan diri dari masyarakat politik selain daripada memisahkan diri dari negara (Tanthowi, 2021, p. 18).

Dalam perkembangannya di Indonesia, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU telah memainkan peran yang krusial dalam proses transisi demokrasi di Era Reformasi. Selanjutnya Tanthowi dengan lugas memaparkan baik Muhammadiyah maupun NU menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan, dan moral untuk menjaga dan mengawasi keseimbangan negara.

Didirikan pada masa kebangkitan nasionalisme Indonesia sebagai organisasi nonpolitik, Muhammadiyah dan NU terlibat sangat intensif dalam politik kepartaian selama akhir 1940-an hingga awal 1980-an. Baik Muhammadiyah maupun NU keduanya tergabung dalam Partai Masyumi. Selain beranggotakan perorangan, Partai Masyumi juga beranggotakan pelbagai organisasi yang disebut “anggota istimewa”, yaitu NU, Muhammadiyah, dan beberapa organisasi kecil dan regional lain (Tanthowi, 2021, p. 31).

Kecenderungan tidak demokratis sejak awal rezim Soeharto menarik letupan keluarnya Muhammadiyah dari politik praktis yang diikuti NU pada 13 tahun kemudian. Dalam Musyawarah Nasional di Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1983, NU memutuskan untuk “kembali ke khitah” (Tanthowi, 2021, p. 44).

Hingga akhirnya, Era Reformasi telah membuka ranah baru bagi pendekatan politik Muhammadiyah dan NU. Meskipun pada awalnya dalam Sidang Tanwir di Semarang mengamanatkan Amien Rais untuk melakukan ijtihad politik, akan tetapi Muhammadiyah tetap berpegang pada pendekatan politik jaga jarak dengan partai politik mana pun, termasuk PAN.

Sikap Muhammadiyah yang cenderung menjaga jarak dengan partai politik ini tercatat dalam Surat Keputusan Nomor 480/1998 yang melarang kepengurusan ganda antara Muhammadiyah dan partai politik serta penggunaan fasilitas Muhammadiyah untuk kegiatan partai politik sesuai dengan Keputusan Muktamar Makasar Tahun 1971, yang membebaskan kader Muhammadiyah untuk memilih partai politik mana pun.

Berbeda dengan Muhammadiyah, di kalangan NU inisiatif politik yang paling penting adalah pembentukan PKB, yang dideklarasikan di kediaman Gus Dur pada 23 Juli 1998. Meskipun Gus Dur dalam porsinya sebagai ketua umum PBNU mendukung penuh pendirian PKB, namun ia memastikan tidak ada kepengurusan ganda bagi pengurus PBNU yang juga menginginkan posisi struktural di PKB (Tanthowi, 2021, p. 54).

Sejak awal kekuasaannya, Orde Baru menerapkan politik depolitisasi massa, yang bertujuan melepaskan masyarakat akar rumput dari proses-proses politik yang sesungguhnya. Keberadaan partai-partai politik pada saat itu tidak serta-merta membawa pada kehidupan yang demokratis karena pada prinsipnya hanya dijadikan alat legitimasi pemerintahan.

Meskipun begitu, mundurnya Islam politik selama periode ini tidak lantas sepenuhnya berarti depolitisasi, melainkan hanya menghilangkan aktivitas politik Muslim dari partai politik yang sangat rentan dan tidak berguna menuju ke hal lain yang lebih menonjol (Tanthowi, 2021, p. 46).

Muhammadiyah dan NU menyadari keterlibatan mereka selama puluhan tahun dalam politik praktis telah menghambat keduanya dari fungsi sosial-keagamaan. Penarikan diri secara politik ini melambangkan upaya mereka untuk meninggalkan kecenderungan menegakkan kesalehan secara top-down dan menjadi tonggak upaya mereka untuk membuat langkah bijak dengan memperkuat upaya bottom-up, yakni kesalehan basis umat di mana terletak kekuatan politik jangka panjang mereka.

Secara umum civil society dalam pandangan Barat dan Islam ada titik persamaan dari segi ajaran dasar serta merupakan kebutuhan universal umat manusia di antaranya: beradab, bermoral, toleran, keterbukaan, keadilan, serta kesejahteraan.

Pemenang 1 Lomba Resensi Buku Islam, Masyarakat Sipil, dan Demokratisasi: Studi Kasus Muhammadiyah dan NU di Indonesia Pasca-Suharto Karya Pramono Ubaid Tanthowi (JIBPost-Pustakapedia, 2021)