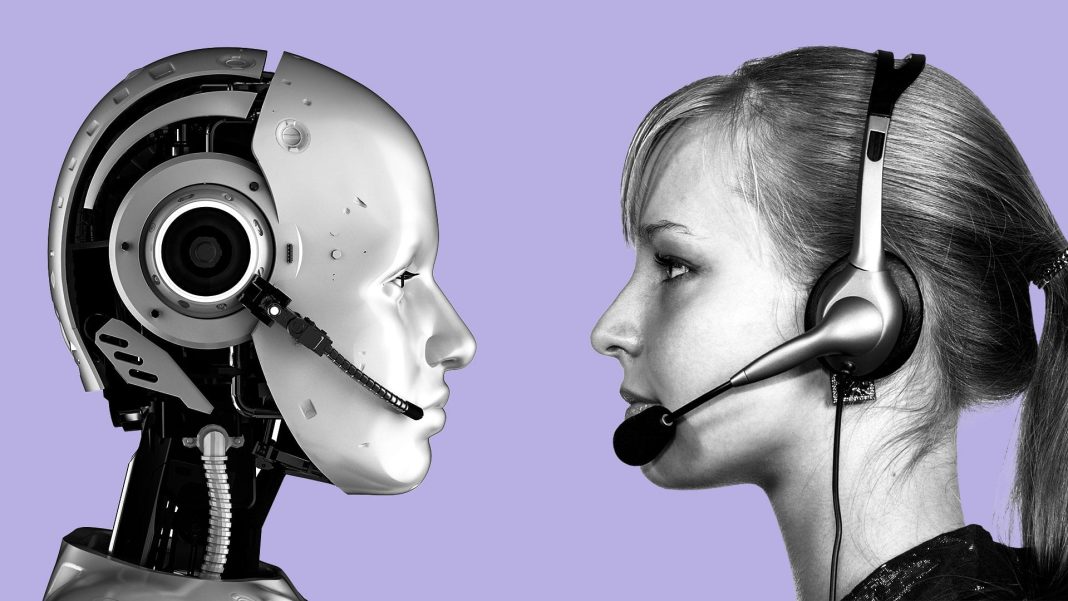

Pernah tidak, kamu menghubungi layanan pelanggan karena sedang kesal, misalnya barang tidak sampai, driver tidak bergerak, atau saldo tidak kembali, tetapi yang membalas justru pesan otomatis seperti “Terima kasih, keluhan Anda sudah kami terima.” Bahkan sebelum kamu menjelaskan apa pun, respons itu terasa kaku, dingin, dan tidak personal. Dalam hitungan detik, kita langsung merasa, ini robot, jadi kok rasanya seperti tidak dianggap?

Fenomena seperti ini makin sering kita temui seiring meningkatnya layanan digital seperti Gojek, Grab, marketplace, bank digital, hingga lembaga pemerintah. Namun ada sisi yang jarang mendapat perhatian, yaitu bagaimana pesan otomatis sebenarnya memengaruhi kesehatan psikologis pengguna. Mesin mungkin mampu menjawab lebih cepat, tetapi tidak semuanya bisa menggantikan empati dan kehangatan manusia. Di sinilah psikologi membantu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam pengalaman kita sebagai pelanggan.

Menurut penelitian dari Jurnal Psikologi Universitas Negeri Malang tahun 2021 tentang pengalaman emosional pengguna layanan digital berbasis chatbot, kepuasan pelanggan meningkat ketika mereka menerima respons yang menunjukkan empati, bukan sekadar jawaban cepat. Temuan ini menegaskan bahwa masalah utama bukan terletak pada lambat atau cepatnya layanan, tetapi pada perasaan dihargai. Chatbot memang mempercepat antrian, tetapi ada kebutuhan emosional yang tidak bisa diwakili oleh sistem otomatis, yaitu perasaan bahwa masalah kita dianggap penting oleh manusia lain. Begitu kita menyadari bahwa yang membalas adalah robot, otak menangkap pesan halus bahwa keluhan kita tidak cukup penting untuk ditangani manusia. Dari sinilah muncul rasa kecewa, tidak dihargai, atau bahkan marah.

Secara psikologis, ketika seseorang marah, cemas, atau panik karena masalah layanan, bagian otak bernama amigdala akan lebih aktif. Pada kondisi seperti ini, manusia membutuhkan empati, validasi, perhatian personal, dan kehadiran emosional untuk menurunkan ketegangan. Chatbot tidak mampu memberikan itu. Mereka hanya menanggapi teks tanpa memahami beban emosional yang menyertai keluhan tersebut. Akibatnya, kebutuhan emosional tidak terpenuhi, dan pengguna merasa semakin tertekan. Dalam psikologi, hal ini disebut emotional invalidation, yaitu ketika emosi seseorang tidak diakui atau tidak dianggap penting. Dan karena manusia adalah makhluk sosial, kebutuhan untuk merasa didengar oleh manusia lain tidak bisa diabaikan begitu saja.

Interaksi dengan chatbot juga dapat memunculkan rasa dehumanisasi. Dehumanisasi terjadi ketika pengguna merasa diperlakukan seperti objek, bukan sebagai manusia yang membawa emosi, kekhawatiran, dan harapan untuk dibantu. Keluhan berubah menjadi data, identitas menjadi nomor tiket, dan masalah pribadi terasa seperti sekadar teks yang diproses mesin. Padahal dalam situasi keluhan, komunikasi yang manusiawi adalah hal yang paling dibutuhkan.

Namun kenyataannya, perusahaan tetap menggunakan chatbot karena alasan efisiensi, penghematan biaya, dan kemampuan sistem dalam menangani ribuan pesan secara bersamaan. Meskipun begitu, penelitian yang sama dari Universitas Negeri Malang juga menunjukkan bahwa semakin tinggi ketergantungan layanan pada chatbot, semakin rendah kepuasan emosional pelanggan. Ini berarti chatbot hanya cocok untuk pertanyaan sederhana, bukan ketika pelanggan sedang mengalami masalah yang membuat mereka cemas atau marah.

Dari sini terlihat bahwa solusinya bukan menghapus chatbot, melainkan menjadikannya lebih manusiawi. Perusahaan dapat memperbaiki pengalaman pengguna dengan menyediakan opsi untuk langsung terhubung dengan agen manusia agar pelanggan tidak terjebak dalam putaran balasan otomatis. Bahasa chatbot juga perlu diperbaiki agar lebih empatik. Kalimat sederhana seperti “Kami paham situasi ini membuat Anda tidak nyaman, mari kami bantu” jauh lebih menenangkan dibandingkan template kaku seperti “Keluhan Anda diterima.” Chatbot juga sebaiknya hanya menjadi tahap awal, sementara masalah yang lebih kompleks harus dialihkan kepada manusia yang mampu memberikan respons emosional yang sesuai.

Pada akhirnya, kita hidup di era serba cepat, tetapi kecepatan bukan segalanya. Ketika seseorang menghubungi layanan pelanggan, yang mereka cari tidak hanya solusi teknis, tetapi juga rasa dihormati. Mereka ingin didengar sebagai manusia yang sedang menghadapi masalah, bukan sekadar pengguna yang harus diproses. Chatbot dapat membantu, teknologi dapat mempercepat, tetapi tanpa elemen empati, semuanya akan terasa kosong dan jauh dari pengalaman manusiawi.

Psikologi pelanggan mengingatkan bahwa teknologi seharusnya memperkuat relasi antara manusia, bukan menggantikannya. Kita membutuhkan sistem yang tetap cepat tetapi tetap memberi ruang bagi empati. Sebab pada akhirnya, pengguna bukan robot. Mereka manusia yang membutuhkan pengakuan emosional, interaksi yang hangat, dan perlakuan yang memanusiakan.