Nahdlatul Ulama (NU), organisasi sosial-keagamaan yang didirikan oleh para kiai pesantren di Surabaya tahun 1926 silam, pada 31 Januari 2018 ini memasuki usia ke-92. Sejauh ini NU tidak hanya dikenal sebagai ormas yang mengajak umat untuk beragama secara santun, baik dan benar, selaras dengan titah dakwah Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi ia juga memiliki elan vital dalam menjaga keutuhan bangsa dan konsisten meneguhkan nilai-nilai kebhinekaan serta menguatkan kedaulatan negara.

Hal itu setidaknya dapat kita lihat melalui dua realitas yang saling koheren. Pertama, pengakuan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, saat menyampaiakan amanat dalam harlah NU ke-40 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 31 Januari 1966. Salah satu dari dwi Bung bangsa kita itu menyatakan bahwa dirinya mencintai NU sebagai organisasi yang turut menjaga keutuhan bangsa dan stabilitas negara.

Kedua, peranan NU sebagai civil society terbukti ampuh memperkuat negara untuk mewujudkan masyarakat madani berdasarkan Pancasila dan konstitusi yang dibangun para pendiri bangsa (founding fathers).

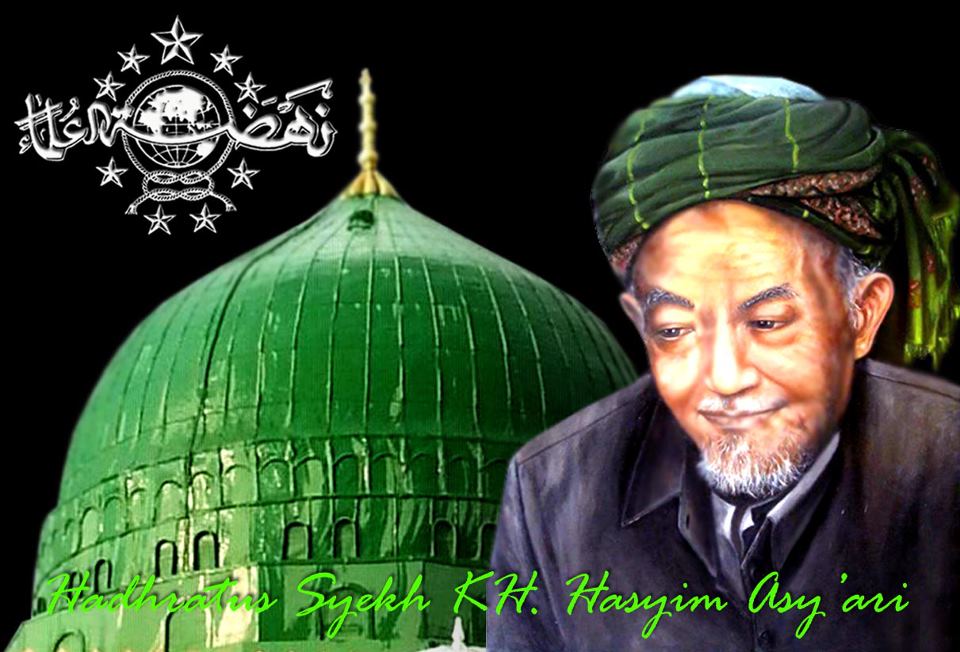

Ya, fatwa Resolusi Jihad Kiai Hasyim Asy’ari sebagai pengobar semangat juang kemerdekaan, kiprah Kiai Wahab Chasbullah sebagai ujung tombak NU, keterlibatan Kiai Wahid Hasyim dalam perumusan dasar negara, ketangkasan Kiai Abdurrahman Wahid menyelamatkan bangsa ini dari gerakan separatisme yang mengancam keutuhan NKRI, dan lain sebagainya merupakan sederet fakta kesejarahan yang menjadi bukti empiris bahwa NU tak pernah surut sedikit pun untuk membangun Indonesia.

Maka, saya kira dalam hal ini tepat sekali jika Mustasyar PBNU, KH A. Mustofa Bisri (Gus Dur) mengatakan, bahwa Indonesia di mata najwa NU adalah sebuah rumah. Mereka tidak hanya memperjuangkan Islam, kemudian Indonesia dibiarkan rusak. Orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Jadi, kalau rumah ini rusak, ya orang NU menangis.

Bahkan, kata Gus Mus, kalau ada orang NU merusak rumahnya sendiri, itu tidak masuk akal. “Inilah paham kebangsaan para kiai pesantren yang hidup di Indonesia,” tukasnya menanggapi pertanyaan ‘apa arti NU bagi Gus Mus?’ dari Najwa Shihab yang enggan memotong penjelasan jika narasumbernya menjawab lugas pada 2016 lalu.

Indonesia sebagai rumah kini memang sedang berada di ujung tanduk. Salah satu penyakitnya adalah derasnya luapan kebencian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ironisnya narasi itu bergeming atas nama agama. Baik di mimbar-mimbar demonstrasi atau majelis keagamaan, bahkan jagat maya pun menjadi ladang paling subur untuk menyemai kebencian itu.

Meminjam istilah Gus Mus dalam salah satu sajak di Puisi Islam-nya, narasi kebencian atas nama agama itu seolah menjelma sebagai “gaya komunikasi Islami masa kini, tempat menikam sana-sini”. Akhirnya, kategori iman dan kafir serta sesat-menyesatkan bukan lagi sebagai sesuatu yang tabu atau untuk ranah privat dan perlu disikapi secara hati-hati.

Bayangkan, kebencian yang spesifik ditujukan kepada seseorang saja bisa menyulut emosionalisme kaffah dan berubah menjadi festival yang menghadirkan jutaan orang. Berjilid-jilid. Bahkan sampai ada alumninya. Dan sekarang justru tampil dengan predikat “persaudaraan”.

Parahnya lagi, narasi kebencian atas nama agama ini ternyata juga menyebar hampir ke seluruh elemen mayarakat. Pada titik ini, arus kebencian itu mulai menjadi semacam gejala masyarakat dan merambah kepada hal-hal yang lebih artifisial seperti; antiperbedaan, anti-demokrasi, gerakan antiintelektualisme, dan pemujaan yang cukup gandrung menggunakan legitimasi simbol-simbol agama dengan serta merta lupa bahwa substansi nilai-nilai dari agama itu sendiri sebetulnya jauh lebih penting.

Dalam istilah lain yang lebih syar’i, Edi AH Iyubenu (2017), Sekretaris LTN PWNU DIY sekaligus pengusaha Kafe Basa-basi di Yogyakarta menyebutnya dengan fenomena “salafus shalih milenial”. Sementara sedikit lebih akademis, peneliti LIPI Ahmad Najib Burhani (2017) menyebutnya sebagai bagian dari “konservatifisme yang menjadi pop-culture”.

Konservatifisme yang menjadi pop-culture ini, lanjut Najib, ditampilkan juga dengan cukup menarik oleh pendiri Social Movement Institute, Eko Prasetyo (2017), yang membandingkan film Catatan Si Boy dan Ayat-ayat Cinta. Bahwa, jika dulu pada masa Orde Baru itu muncul figur Boy (Catatan Si Boy); ganteng, kaya, dan punya banyak pacar, kini hadir dalam figur Fahri (Ayat-ayat Cinta) yang menanggapi apa pun dalam tolak ukur iman.

Ya, iman itulah yang kemudian menjadi predikat untuk menilai situasi apa pun, utamanya politik. Benar versus salah, saleh versus sekuler, pemimpin Muslim versus pemimpin non-Muslim, dan sebagainya.

Walhasil, baik pejabat pemerintahan, politisi, pelajar-akademisi, ustaz, artis, selebriti, pelawak berbondong-bondong memakai celana cingkrang karena kalau lebih dari mata kaki itu isbal. Jidat hitam sebagai pertanda kesalehan seseorang. Minum kencing unta karena dianggap sunnah Nabi. Jangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga karena dianggap liberal, dan seabrek berahi imajiner surgawi yang meledak-ledak lainnya.

Meski sebetulnya apakah Anda mau bercelana cingkrang, berjidat hitam, minum kencing unta, bahkan beristri lebih dari satu lalu pamer di Facebook sekalipun, karena memandang bahwa itu sunnah, tidaklah mengapa.

Akan tetapi jelas sangat disayangkan dan tidak etis sama sekali bila hal-hal yang artifisial itu malah menumbangkan semangat persaudaraan 212 rahmatan lil ‘alamin di antara kita. Sebab, apa-apa yang saklek dan tidak mendalam itu cenderung berwatak gaduh, gegabah, sok benar, arogan, ngotot, galak, dan pemaksa.

Akhirnya, di tengah kegalauan teologis yang semakin meradang ini, saya kira sangat relvan jika kita merenungi kembali kaidah yang cukup populer bagi kalangan Nahdliyin, al-muhafadhah alal qadimis shalih wal akhdu bil jadidil ashlah (Ya, melestarikan warisan masa lalu yang baik dan tetap terbuka dengan paradigma baru yang baik pula). Sederhananya, move on tanpa meninggalkan kenangan mantan yang baik-baik.

Dengan cara pandang yang lentur dan terbuka tanpa menanggalkan identitas aslinya seperti itulah yang nyatanya mampu membawa NU dapat relevan dengan setiap zaman serta eksis sejauh ini, meski terus digenjot sana-sini, baik horizontal maupun vertikal.

Toh, Kanjeng Nabi sendiri tetap mengakomodasi pandangan baru dari Salman al-Farisi mengenai strategi perang parit atau bahkan tidak menutup diri dengan Raja Najasyi, bukan?

Kolom terkait:

Santri, Nasionalisme, dan Jihad Zaman Now

“Islam Kaffah” yang Bagaimana?

Nahdlatul Ulama Setelah 91 Tahun